「安息日研經坊」(2022-8-27)《妥拉》與《先知書選段》出29:1-46、賽61:6-62:5查經摘要(作者:Ada Lui)

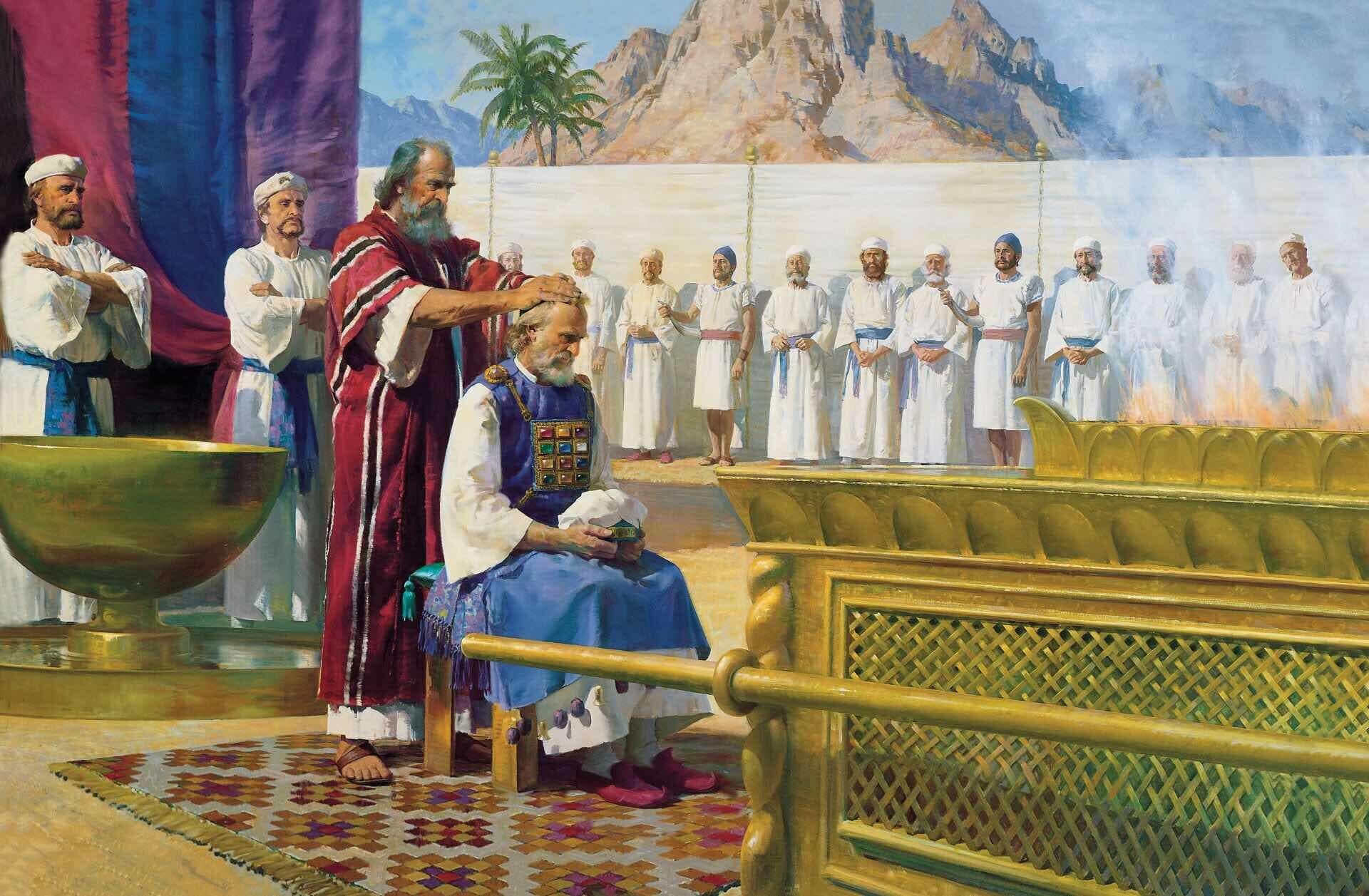

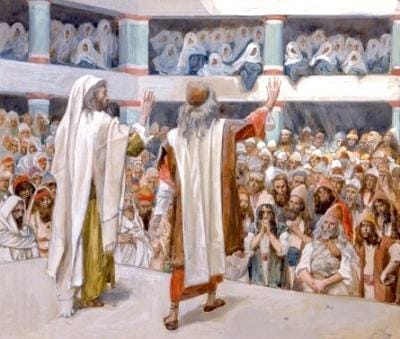

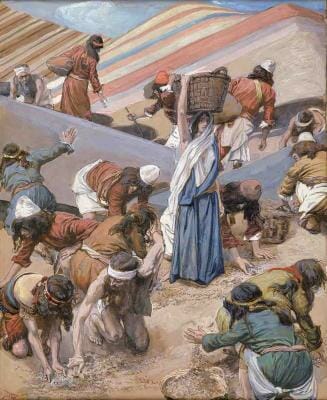

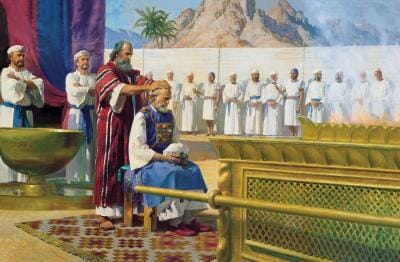

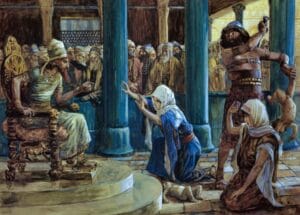

圖為摩西授聖職給亞倫 “Moses Calls Aaron to the Ministry,” by Harry Anderson

今段《妥拉》經文(出 29:1-46)是關於亞倫和他的兒子的祭司授職禮。試討論:

1. 在亞倫和他的兒子被分別為聖的過程中有哪些重點?

2. 這對我們有甚麼屬靈提醒?

出29:1-46大綱

第25至28章記載關於上帝對建造會幕和製作祭司衣冠的指示,而今段《妥拉》經文則是關於亞倫和他的兒子的祭司授職禮,反映在他們進入會幕供職之前,上帝對他們的要求,這與他們日後在運作和照管會幕時要具備的心態是息息相關的。經文內容大致可分為四部分:

1. 祭司的授職禮(29:1-34)

2. 祭司和祭壇要成聖(29:35-37)

3. 祭司每日的獻祭(29:38-41)

4. 上帝要藉著會幕住在子民中間(29:42-46)

祭司的授職禮(29:1-34)

這部分是今段《妥拉》經文中最長的一段,描述整個授職禮的過程,當中著墨最多的是獻祭事宜。

出29:1 「這是你使他們分別為聖(קָדַשׁ qadash),作事奉我的祭司時要做的事:取一頭公牛犢,兩隻無殘疾的公綿羊,

出29:2 無酵餅、用油調和的無酵餅,和抹油的無酵薄餅;這些餅都要用細麥麵做成。

出29:3 這些餅要裝在一個籃子裏,用籃子帶來(קָרַב qarav),又把公牛和兩隻公綿羊牽來。

出29:4 要帶亞倫和他兒子到(קָרַב qarav)會幕的門口,用水洗他們。

出29:5 要拿服裝,給亞倫穿上內袍和以弗得的外袍,以及以弗得,又帶上胸袋,束上以弗得精緻的帶子。

出29:6 要把禮冠戴在他頭上,將聖冕加在禮冠上,

出29:7 把膏油倒在他頭上膏(מָשַׁח mashach)他。

出29:8 要帶他的兒子來(קָרַב qarav),給他們穿上內袍。

出 29:9 要給亞倫和他的兒子束上腰帶,裹上頭巾,他們就憑永遠的定例得祭司的職分。又要授聖職給亞倫和他的兒子。[1]

經文一開始就說明了這個授職禮的目的,就是要把亞倫和他的兒子們「分別為聖」(לְקַדֵּ֥שׁ;to set apart),好作事奉上帝的祭司。要怎樣把他們分別為聖?包括首先要獻上上帝所指定的祭。29:1-3是關於授職禮要準備的祭物,包括:三隻祭牲,一頭公牛犢(作為贖罪祭,參29:14)和兩隻無殘疾的公綿羊(一隻作為燔祭,一隻作為平安祭;參29:18、28);三種無酵餅(作為搖祭,參29:24):無酵餅、用油調和的無酵餅、抹油的無酵薄餅,要放在一個籃子裏(雖然是三種餅,卻同在一個籃子裏)。要把所有祭牲和無酵餅都「帶來」(תַּקְרִיב taq’riv),也就是要使牠們來到會幕前準備被獻上,接著就提到亞倫和他的兒子也同樣要被「帶來」」(תַּקְרִיב taq’riv),意味著他們也將要像祭物那樣被獻上。事實上,在整個獻祭的儀式裏,很多處理祭物的程序是與處理亞倫和他的兒子的程序是類似的,而負責授職禮的人就是摩西。

出 29:4-9是關於亞倫和他的兒子在授職前的準備。第一,要用水把全身都洗淨,這是一個潔淨禮儀,與他們日後在會幕事奉時要用洗濯盆的水洗手和腳是不同的(參出40:31-32);第二,要穿上衣服,亞倫和他的兒子都要穿上內袍、束上腰帶、裹上頭巾,但亞倫作為大祭司,還要穿上外袍、以弗得以及其上的胸袋,而頭上要戴著有聖冕的禮冠,就是要有那個刻有「歸耶和華為聖」的金牌(出28:36-37)。要知道,頭是人最重要的部位,支配著他整個人,在頭上戴著這個「我是屬於上帝的」標記,既表明他是上帝的代表或僕人,也表明他會絕對服從上帝;第三,把膏油倒在亞倫的頭上去膏他,在《希伯來聖經》裏,只有三種聖職是人需要被膏抹才能承接的,就是大祭司,君王和先知[2]。膏油代表的是由上而來的能力,意味著受膏的人有上帝的同在和能力,能使那人完成所託付的職事,而「受膏者」這個詞在原文的音譯,其實就是我們較熟悉的「彌賽亞」(מָשִׁ֣יחַ mashiach;anointed one)[3]。接著的29:9強調亞倫和他的兒子承接祭司這職份是出於上帝的命定,其職份在受膏後就已被確立,要成為永遠的定例,不能更改。

出29:10 「你要把公牛牽到會幕前,亞倫和他的兒子要按手在公牛的頭上。

出29:11 你要在耶和華面前,在會幕的門口宰這公牛。

出29:12 要取些公牛的血,用指頭抹在祭壇的四個翹角上,把其餘的血全倒在壇的底座上。

出29:13 要把所有包著內臟的脂肪、肝上的網油、兩個腎和腎上的脂肪,都燒在壇上。

出29:14 只是公牛的肉、皮、糞都要在營外用火焚燒;這牛是贖罪祭。

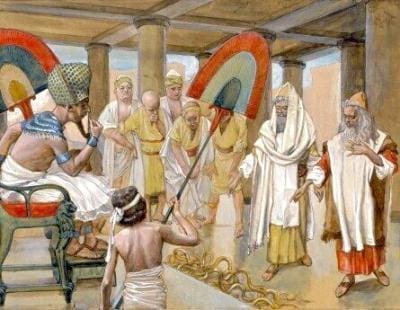

出29:10-28是描述三隻祭牲被獻上的過程,其共通點是,祭牲在被宰殺之前,亞倫和他的兒子要按手在牠們的頭上(29:10、15、19),按手這動作大概可理解為「代表自己」,表示他認同這隻動物代替他自己,意味著本來要獻上的是他本人,但現在這隻將要被獻上的祭牲就是代替他而要被獻上。在授職禮中第一個要被獻上的祭就是贖罪祭,要把公牛宰殺,牠的血要抹在壇的四角,剩下的血要倒在壇腳。血有潔淨的功能(29:36,另參結 43:20),這個壇由上至下整個都被血所潔淨(就如同亞倫和他的兒子要用水把全身潔淨),代表這壇已被分別出來,成為會幕裏一件屬於上帝的器具,可以供上帝使用[4]。牛的脂油(被視為是動物最好的部分)和腎(是內臟中最重的)要全燒在壇上,至於牛的肉、皮、糞(被玷污的部分)則要燒在營外。《利未記》1-5章詳細記載了五個祭的條例及功能。簡單而言,贖罪祭的功能是以祭牲替獻祭者贖罪,反映出祭司在進入事奉之前,先要解決的問題是他的罪,他的罪被祭牲的血所贖以致蒙上帝赦免之後,他才能為上帝所用。

出29:15 「你要牽一隻公綿羊來,亞倫和他兒子要按手在這羊的頭上。

出29:16 你要宰這羊,把血灑在祭壇的周圍。

出29:17 再把羊切成肉塊,洗淨內臟和腿,連肉塊和頭放在一處。

出29:18 要把全羊燒在壇上。這是獻給耶和華的燔祭(עֹלָה ʿolah),是獻給耶和華馨香的火祭。」

第二個祭是把公綿羊獻為燔祭,牠的血要灑在祭壇的周圍,羊的血和內臟要全燒在壇上。事實上,「燔祭」(עֹלָה ʿolah)這個字在原文的意思是「上升」,那幅圖畫就是當整個祭物被放在壇上焚燒淨盡,就會化為一縷縷輕烟向上升,象徵全然地、毫無保留地獻呈給上帝,而燔祭是上帝看為馨香的(原文有使人舒暢之意),是祂所喜悅的。

出29:19 「你要把第二隻公綿羊牽來,亞倫和他兒子要按手在這羊的頭上。

出29:20 你要宰這羊,取些血抹在亞倫的右耳垂和他兒子的右耳垂上,又抹在他們右手的大拇指和右腳的大腳趾上,然後把其餘的血灑在壇的周圍。

出29:21 你要取些膏油和壇上的血,彈在亞倫和他的衣服上,以及他兒子和他們的衣服上;亞倫和他的衣服,他兒子和他們的衣服都成為聖了。

出29:22 「你要取這羊的脂肪,肥尾巴、包著內臟的脂肪、肝上的網油、兩個腎、腎上的脂肪和右腿,這是聖職禮所獻的公綿羊;

出29:23 再從耶和華面前那裝無酵餅的籃子中取一個餅、一個油餅和一個薄餅,

出29:24 把它們都放在亞倫的手和他兒子的手上,在耶和華面前搖一搖,作為搖祭。

出29:25 然後,你要從他們手中接過來,放在燔祭上,一起燒在壇上,作為耶和華面前馨香之氣;這是獻給耶和華的火祭。

出29:26 「你要取亞倫聖職禮所獻公綿羊的胸,在耶和華面前搖一搖,作為搖祭;這份就是你的。

出29:27 那搖祭的胸和舉祭的腿,就是聖職禮獻公綿羊時所搖的、所舉的,你要使它們分別為聖,是歸給亞倫和他兒子的。

出29:28 這是亞倫和他子孫憑永遠的定例從以色列人中所應得的;因為這是舉祭,是從以色列人的平安祭中取出,作為獻給耶和華的舉祭。

第三個祭是把另一隻公綿羊獻為平安祭,這隻公綿羊的血要抹在亞倫和他兒子身上的三個部位:右耳垂、右手大拇指、右腳大腳趾,這是他們穿上祭司衣服之後外露的三個部位[5],右耳垂代表要聽從上帝的話,右手大拇指代表要做上帝吩咐的事,右腳大腳趾代表要行上帝指示的路,其餘的血則要灑在壇的周圍。另外,他們的衣服也要彈上一些膏油和壇上的血,使衣服也都成為聖,象徵他們整個人由上而下都被膏油和血所「遮蓋」,他們的生命是屬於上帝的,要按著祂的吩咐去事奉。

之前那隻被獻為燔祭的公綿羊,與這隻被獻為平安祭的公綿羊,兩者在處理方面有所不同,前者要全燒在壇上,單單歸於上帝,後者的肉和脂肪在燒之前,某些指定的部分是會分給祭司的,這些指定部分在燒之前要經過一個搖祭或舉祭的儀式[6],代表祭牲本是獻給上帝的,但上帝悅納了那祭物之後,再把它的某些指定部分賜給人。由於這個授職禮在完成之前,亞倫和他的兒子還未能用祭司的身分去供職,所以那本來是分給祭司的部分:胸和右腿(胸要經過搖祭、右腿要經過舉祭)就分給承擔起今次授職禮的祭司工作的摩西,日後當亞倫和他的兒子成為祭司,就可分得祭司那應得的部分。此外,之前在29:2所提的那三種無酵餅,要各取一個放在亞倫和他的兒子的手上,其意義跟他們要按手在祭牲的頭上相似(也是表示「代表自己」),之後要把它們與祭牲的脂肪、腎放在壇上與燔祭一同焚燒。

出29:29 「亞倫的聖衣要傳給他的子孫,使他們在受膏和承接聖職的時候穿上。

出29:30 他的子孫接續他當祭司的,每逢進入會幕在聖所供職的時候,要穿這聖衣七天。

出29:31 「你要拿聖職禮所獻的公綿羊,在聖處煮牠的肉。

出29:32 亞倫和他兒子要在會幕的門口吃這羊的肉和籃子裏的餅。

出29:33 他們要吃那些用來贖罪之物,好承接聖職,使他們分別為聖。外人不可吃,因為這是聖物。

出29:34 那聖職禮所獻的肉或餅,若有剩餘留到早晨,就要把剩下的用火燒了,不可再吃,因為這是聖物。

這一段是為祭司的授職禮作補充,29:29-30交代整套大祭司的衣服的傳承,往後亞倫的子孫在承接大祭司的職份時也要穿上這套衣服,並要在會幕裏供職時穿這衣服七天。29:31-34是交代那些分給祭司的食物的規定,公綿羊的肉要在聖處裏煮,要與籃子裏的無酵餅在會幕的門口吃,既不可分給別人,也不可留到早晨,原因是這些食物都是至聖的,是特別為授職禮而獻的,不能把它們視作一般的食物,所以只能在聖處及只有祭司才可以吃。

祭司和祭壇要成聖(29:35-37)

出 29:35「你要這樣照我一切所吩咐的,向亞倫和他兒子行授聖職禮七天。

出 29:36 為了贖罪,每天要獻一頭公牛為贖罪祭。你要為祭壇贖罪,使壇潔淨,並要用膏抹壇,使壇成為聖。

出 29:37 要為壇贖罪七天,使壇成為聖,壇就成為至聖。凡觸摸壇的都成為聖。」

除上述的三個祭之外,在授職禮的七天裏,每天都要獻一頭公牛作為贖罪祭,要用牛的血和油去抹壇,把壇潔淨並使它成聖(就像在 29:21 亞倫和他的兒子也要彈上膏油和壇上的血,好使他們被潔淨和成聖)。最後的那一句「凡觸摸壇的都成為聖」容易使人覺得「成聖」像是會因觸摸而被「傳染」(就如同人觸摸了不潔之物就變成不潔那樣),但這似乎太「輕易」,跟成聖的高要求有點不吻合。學者 S. R. Driver的看法筆者認為可供讀者參考,他指出這一句的意思是「任何接觸到壇的物件就成聖,必要留在聖所內為耶和華所用。任何接觸到壇的人同樣成聖,不能回到世俗,他要被獻予神,任憑神處置。」[7]

祭司每日的獻祭(29:38-41)

出29:38 「這是你要獻在壇上的:每天不可間斷地獻兩隻一歲的羔羊;

出29:39 早晨獻第一隻羔羊,黃昏獻第二隻羔羊。

出29:40 獻第一隻羔羊時,要同時獻上十分之一伊法(2公升)細麵,調和四分之一欣(1公升)搗成的油,再獻四分之一欣(1公升)酒作澆酒祭。

出29:41 黃昏你獻第二隻羔羊,要照早晨的素祭和同獻的澆酒祭獻上,作為獻給耶和華馨香的火祭。

這一段列出祭司每天要獻的祭,他們要在每天的早晨及黃昏各獻一隻羔羊,要與素祭和澆酒祭一同獻上,這兩個祭的目的是要作為獻給耶和華馨香的火祭,也就是單單為要討上帝喜悅而獻的祭。

上帝要藉著會幕住在子民中間(29:42-46)

出29:42 這要在耶和華面前,在會幕的門口,作為你們世世代代經常獻的燔祭。我要在那裏與你們相會,和你說話。

出29:43 我要在那裏與以色列人相會,會幕就要因我的榮耀成為聖。

出29:44 我要使會幕和祭壇分別為聖,也要使亞倫和他的兒子分別為聖,作事奉我的祭司。

出29:45 我要住在以色列人中,作他們的上帝。

出29:46 他們必知道我是耶和華──他們的上帝,是將他們從埃及地領出來的,為要住在他們中間。我是耶和華──他們的上帝。」

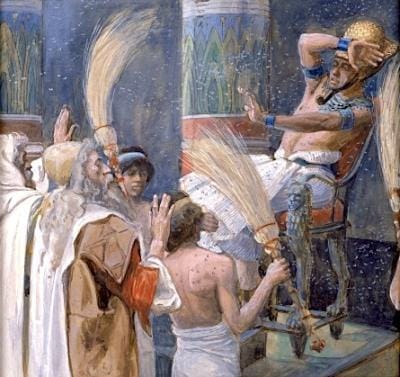

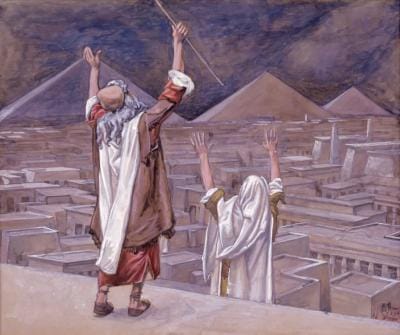

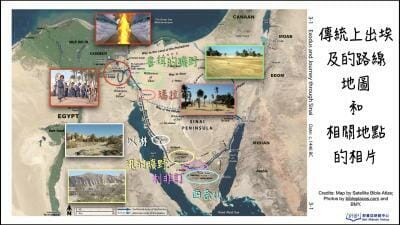

當記載完祭司的授職禮之後,這一段再次敘述會幕的功能,就是人可以藉著獻祭去到上帝那裏去親近祂,而上帝要在會幕那裏與人相會並要向人說話,會幕因著有上帝榮耀的臨在而成為聖。這正重申了為甚麼上帝要使會幕和祭壇、以及在裏面供職的祭司成聖的原因,因為上帝是聖潔的,凡屬於祂的和事奉祂的,也都要成為聖潔,好與上帝的聖潔匹配。而今段《妥拉》經文以29:45-46作為結束實在饒有深意,這兩節經文指出了由《出埃及記》一開始記載上帝拯救子民出埃及,一直到上帝吩咐他們造會幕,又設立在會幕裏供職的祭司,把會幕和祭司分別為聖,這一切都是為了這一個目的,就是上帝要住在他們中間,祂要作他們的上帝,他們要作上帝的子民。

《先知書選段》賽61:6-62:5與今段《妥拉》的關聯

賽61:6 但你們要稱為「耶和華的祭司」,稱作「我們上帝的僕人」。你們必享用(אָכַל ʾakal ; eat)列國的財物,必承受他們的財富(כָּבוֹד kavod;glory)。

賽61:7 因為他們所受雙倍的羞辱,凌辱被稱為他們的命運,因此,他們在境內必得雙倍的產業,永遠之樂必歸給他們。

賽61:8 因為我──耶和華喜愛公平,恨惡搶奪與惡行;我要憑誠實施行報償,與我的百姓立永約。

賽61:9 他們的後裔必在列國中為人所知,他們的子孫在萬民中為人所識;凡看見他們的必承認他們是耶和華所賜福的後裔。

賽61:10 我因耶和華大大歡喜,我的心因上帝喜樂;因他以拯救為衣(בֶּגֶד)給我穿上,以公義為外袍(מְעִיל)給我披上,好像新郎戴上華冠,又如新娘佩戴首飾。

賽61:11 地怎樣使芽長出,園子怎樣使所栽種的生長,主耶和華也必照樣使公義和讚美在萬國中發出。

賽62:1 我因錫安必不靜默,為耶路撒冷必不安寧,直到它的公義如光輝發出,它的救恩如火把燃燒。

賽62:2 列國要看見你的公義,列王要看見你的榮耀(כָּבוֹד kavod)。你必得新的名字,是耶和華親口起的。

賽62:3 你在耶和華的手中成為華冠,在你上帝的掌上成為冠冕。

賽62:4 你不再稱為「被撇棄的」,你的地也不再稱為「荒蕪的」;你要稱為「我所喜悅的」,你的地要稱為「有歸屬的」。因為耶和華喜悅你,你的地必歸屬於他。

賽62:5 年輕人怎樣娶童女,你的百姓也要照樣娶你;新郎怎樣因新娘而喜樂,你的上帝也要如此以你為樂。

今段《先知書選段》屬於《以賽亞書》的最後一部分(56-66章),主題是上帝應許要重建耶路撒冷和聖殿,又應許子民必能回歸聖城,他們要因此而歡欣喜樂。賽61章是關於彌賽亞的來臨和工作,以及他將會帶來的景象。賽61:6-11提到當彌賽亞的時代來臨,上帝的百姓要被稱為「耶和華的祭司」,雖然今段《妥拉》經文講述只有亞倫和他的子孫可以作祭司,但這與出19:6提到上帝要以色列民成為「祭司的國度」是吻合的。賽61:6又提到當上帝的百姓都成為祭司時,他們將能「享用」(原文意思是「吃」)列邦向上帝獻呈的財富,也能承受他們的「財富」(原文意思是「榮耀」),這與今段《妥拉》經文提到祭司能從獻給上帝的祭物中分到某些指定可吃的部分,是一個聯繫。

賽61:7-11提到將來以色列會得到雙倍的產業(意味著在列邦中,以色列就如同是上帝的長子,可得到長子的雙分祝福),那時萬民都要承認以色列是蒙耶和華賜福的。賽 61:10 以衣服去比喻上帝的拯救和公義,人要像穿衣服那樣「穿上(意思是經歷到)」上帝的拯救和公義,這與今段《妥拉》經文提到祭司要穿上上帝所指定的衣服去承接聖職又是一個聯繫。賽62:1-5是關於上帝要讓列邦看見祂的公義和榮耀,並且祂要帶來更新和改變,包括:以色列會有一個新的名字,從前被撇棄的、荒蕪的,上帝要重新悅納她,使她再次歸於上帝,上帝也要像新郎喜悅新娘那樣喜悅以色列,並要與以色列同住。這與今段《妥拉》最後提到上帝要藉會幕住在子民的中間,上帝要作他們的上帝,他們要作上帝的子民,又是一個聯繫。

另外,在字眼上今段《妥拉》經文與《先知書選段》經文之間也有一些關聯,詳見下表:

相同字眼 | 出29:1-46 | 賽61:6-62:5 |

祭司 (כֹּהֵן kohen)

吃 (אָכַל ʾakal) | 出 29:1「這是你使他們分別為聖,作事奉我的祭司(כֹּהֵן)時要做的事:…… 出 29:44 ……,也要使亞倫和他的兒子分別為聖,作事奉我的祭司(כֹּהֵן)。 出 29:30 他的子孫接續他當祭司(כֹּהֵן)的,……。 出 29:32 亞倫和他兒子要在會幕的門口吃(אָכַל )這羊的肉和籃子裏的餅。 出 29:33 他們要吃(אָכַל)那些用來贖罪之物,……。外人不可吃(אָכַל),……。 出 29:34 ……,就要把剩下的用火燒了,不可再吃(אָכַל),因為這是聖物。 | 賽 61:6 但你們要稱為「耶和華的祭司(כֹּהֵן)」,稱作「我們上帝的僕人」。你們必享用(אָכַל)列國的財物,必承受他們的財富。 |

衣 (בֶּגֶד beged)

袍 (מְעִיל mʿiyl) | 出 29:5 要拿服裝(בֶּגֶד),給亞倫穿上內袍和以弗得的外袍(מְעִיל),……。 出 29:21 你要取些膏油和壇上的血,彈在亞倫和他的衣服(בֶּגֶד)上,以及他兒子和他們的衣服(בֶּגֶד)上;亞倫和他的衣服(בֶּגֶד),他兒子和他們的衣服(בֶּגֶד)都成為聖了。 出 29:29「亞倫的聖衣(בֶּגֶד)要傳給他的子孫,使他們在受膏和承接聖職的時候穿上。 | 賽 61:10 我因耶和華大大歡喜,我的心因上帝喜樂;因他以拯救為衣(בֶּגֶד)給我穿上,以公義為外袍(מְעִיל)給我披上,好像新郎戴上華冠,又如新娘佩戴首飾。 |

榮耀 (כָּבוֹד kavod) | 出 29:43 我要在那裏與以色列人相會,會幕就要因我的榮耀(כָּבוֹד)成為聖。 | 賽 61:6 但你們要稱為「耶和華的祭司」,稱作「我們上帝的僕人」。你們必享用列國的財物,必承受他們的財富(כָּבוֹד)。 賽 62:2 列國要看見你的公義,列王要看見你的榮耀(כָּבוֹד)……。 |

在亞倫和他的兒子被分別為聖的過程中有哪些重點?這對我們有甚麼屬靈提醒?

今段經文的首尾都提到亞倫和他的兒子要被分別為聖,為的是要作事奉上帝的祭司(29:1、44),這正說明了授職禮的目的是要把他們分別出來,專屬上帝所用,就如同是會幕裏那些器具一樣,好叫整個會幕能按著上帝的心意去運作。而在授職禮的過程裏的一些重點讓我們看見,作為一個事奉上帝的祭司,一方面要保持自己能符合上帝對聖潔的要求,另一方面要按著上帝的吩咐去履行職務。筆者嘗試把當中的一些重點及屬靈提醒概述為以下四點。

1. 以水洗身,被油膏抹

在承接聖職之前,亞倫和他的兒子要先用水把自己洗淨。這是一個外在的潔淨禮儀,但指向的卻是內心的潔淨,也就是要把那些污穢的、上帝所不喜悅的心思意念除去。而作大祭司的就要被膏油所抹,這是代表他身上有一份上帝特別的同在與能力[8],為要使他能完成上帝給他的使命──帶領眾祭司和子民藉著獻祭親近上帝。「以水洗身」這個潔淨禮儀與「浸禮」的意義相似,在《新約聖經》有更具體的含意:當一個人察覺自己的生命有罪,不蒙上帝悅納,而他願意悔改回轉,就會主動進行浸禮去表明他決定離開罪,藉此盼望生命能被更新,並能蒙上帝悅納,《聖經》稱這個舉動為「悔罪的洗禮」(例如可1:4)[9]。主耶書亞(耶穌)的教導也常常指出上帝所要求的潔淨不是外在的,而是內心的(太23:25,路11:39),而能洗淨我們的內心、使我們得到潔淨的,就惟有靠聽從上帝的道(約15:3)。這是祭司進入事奉前的第一個要求,就是要帶著清潔的內心進入事奉,這值得我們反思:我們是否有常常檢視自己的心思意念是否與上帝所教導的一致?又是否常常以上帝的話語去改變及更新我們的心思意念,好叫我們能以一個無虧欠的內心去親近祂?此外,在《聖經》裏,「被油膏抹」往往寓意上帝的靈臨到一個人(賽61:1-2),使那個人得著能力去做上帝的工作(士3:10,14:19,15:14)。主耶書亞在升天之前也吩咐門徒要在耶路撒冷等候聖靈臨到他們,使他們得著能力,好作他的見證人(徒1:8)。今天我們也同樣領受了聖靈,要被上帝差派去做祂所託付的事,既然如此,我們在事奉時就要緊緊跟隨聖靈的引導,也要倚靠祂的能力行事,好叫我們所做的都合乎主的心意。

2. 穿上聖衣,謙卑為僕

亞倫和他的兒子要穿上祭司的衣服,這衣服代表了他們的身分,這身分不是他們自取的,更不是由別人推舉的,而是出於上帝的揀選。上帝在眾支派中獨獨選了利未支派在會幕中事奉,更命定了只有亞倫的子孫才可以作祭司。祭司的身分無疑是獨特和尊貴的(尤其是大祭司的衣服只有一件),是「為榮耀、為華美」(28:2、40),然而祭司穿上的這身衣服不是要炫耀自己的與別不同,而是要記著自己是上帝的僕人,是屬於上帝的,要以謙卑的心去服事,好叫自己的行事為人要與這身衣服相稱。一般的祭司在會幕裏供職的年歲是由30到50歲(參民4:3,8:24),但大祭司則沒有明確的事奉年期,似乎是終生的,例如亞倫,他是到死時才把大祭司的職份傳給兒子以利亞撒(申10:6)。而作為被上帝所揀選在會幕裏供職的僕人,最重要的就是要完全按著上帝的心意去事奉,盼望透過我們的事奉,上帝的名能被人高舉和尊崇。

3. 獻上所有,為討主悅

整個授職禮的過程共要獻上的祭包括:贖罪祭、燔祭、平安祭和素祭,除了贖罪祭之外,其他祭在描述到結尾時都會指出這個祭是「獻給耶和華馨香的火祭」,表明了每一個祭雖然有不同的意義和功能,但最終的目的都是為了要討上帝的喜悅,為要使祂悅納那個祭。如果說被獻上的祭牲其實是代表著那個獻祭者,那麼當人向上帝獻祭時(包括自己的時間、才幹和能力),就只能帶著一個動機,就是單單為了要討上帝的喜悅,只有當上帝悅納那個祭,那些被獻上的祭物才是真正發揮它被獻上的意義。

4. 被血潔淨,作主器皿

在授職禮的過程中,會幕的壇要被血所潔淨,好把它分別出來為主所用,同樣地,在會幕裏供職的祭司也同樣要被血所塗抹,就如同是祭壇那樣被分別出來,為主所用。經文特別強調祭司的右耳垂、右手的大拇指和右腳的大腳趾都要被血所塗抹,這是一幅很形象化的圖畫,指出祭司被血潔淨後的耳朵、手和腳都要被主所用,意味著他要絕對服從上帝的吩咐,專心作上帝的工作,成為一個專屬於上帝的僕人,行事不求自己的意思,只求上帝的意思。

結語:成為忠於上帝的祭司

彼前 2:9 不過,你們是被揀選的一族,是君尊的祭司,是神聖的國度,是屬上帝的子民,要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。

今段經文讓我們看見祭司是一個非常神聖的職份,因著上帝特別的揀選,他們要在會幕裏供職,當祭司承擔了這個職份,既要以潔淨的心去進入事奉,生命也要像被擺在祭壇上的祭牲那樣全然獻給主,按著上帝的吩咐去照管會幕及獻祭的事,為的是要討上帝的喜悅並能為祂所使用。

而在今段經文的背景下,我們再讀《彼得前書》2:9的經文,可能會有更具體的領悟。這節經文裏用了四個形容詞去形容上帝的信徒群體:「是被揀選的一族,是君尊的祭司,是神聖的國度,是屬上帝的子民」。我們每一位都是被呼召、被揀選去作上帝的僕人,是要在上帝的國度裏去事奉,這是一個何等尊貴的身分和神聖的呼召!然而更重要的,是接下來的那一節:「要使你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」,我們被呼召去承接這個尊貴的職分,是有一個神聖的責任,就是要去傳揚上帝的美善,使別人也能認識上帝、看見上帝、經歷上帝,能得著上帝的救恩和與主建立一份親密的關係,以致生命從此不再活在黑暗裏,能與我們一起成為上帝國度裏的子民(和祭司),明白到上帝的拯救是為要與我們同在,並使我們成為屬祂國度的祭司。上帝昔日揀選了利未人當中的亞倫子孫去承擔祭司這個職分,但祂的心意是要使每一個屬於祂的人都能承擔這個職分,甚願我們都以生命去回應這個祭司的呼召,忠心於這個職分,為要叫上帝住在人中間的這個心意能實現。阿們。

[1] 「又要授聖職給亞倫和他的兒子。」這一句的直譯是「裝滿亞倫和他兒子的手」,是很形象化地描繪出在整個授職禮的過程中所獻上的祭牲,都要先由亞倫和他兒子按手,而其他祭物也都要先放在他們手上。

[2] 用膏油膏抺君王的經文的例子:撒上 9:16, 王上 1:45,王下9:3;而膏抺先知的經文的例子:王上19:16。

[3] 彌賽亞是希伯來文 מָשִׁ֣יחַ (mashiach;Messiah)的音譯,而譯作希臘文的話就是 Χρίστος (Christos),其中文的音譯就是基督。

[4] 會幕裏的器具要被血潔淨,其中一個理解是因為那些器具的物料是由人所獻,也是由人手做的,所以要經過一個以血洗淨的潔淨禮,被分別出來,歸上帝所用。

[5] 在《利未記》也有記載到當患上大痲瘋的人在痊癒之後,要經過一個潔淨的儀式,就是「祭司要取一些贖愆祭牲的血,抹在求潔淨的人的右耳垂上、右手的大拇指上和右腳的大腳趾上。」(利14:14)這儀式都是以這三個部分去代表他的全人,已被潔淨,蒙主悅納。

[6] 搖祭和舉祭這兩個字在原文的意思不太明顯,一般認為搖祭的動作是把祭物的部分以水平方向,往左右或前後四個方向移動,表示祭物的部分是「拿來後歸我也歸人」。而舉祭的動作是把祭物的部分以垂直上下方向移動,代表「上帝的賞賜從上賜下,再由下呈上奉獻給祂」。

[7] 參《聖經:和合本,研讀本》(漢語聖經協會,香港,2015)出29:35之註解,引自S. R. Driver, Exodus 325, 168。

[8] 撒上 9:16,16:13;賽61:1-2。

[9] 主耶書亞沒有犯罪,本不用進行這個悔罪的洗禮,然而他也到施洗約翰那裏進行浸禮,當施洗約翰嘗試阻止他時,耶書亞的回覆說:「因為我們理當這樣履行全部的義(或譯「禮」)。」(太 3:15)我們或可理解為耶書亞的意思是指,這個禮儀對於他來說,不是為了悔罪,而是他也要像祭司承接聖職時那樣,先進行潔淨的禮儀。