「安息日研經坊」(2022-7-16)《妥拉》與《先知書選段》出23:20-24:18、瑪3:1-6(筆者:Ada Lui)

圖:宰羊羔的一刻;Background photo from yayimages.com

今段《妥拉》(出23:20-24:18)經文記載到上帝與子民確立約書的過程。試討論:

1. 在立約儀式(出24:1-11)裏有哪些重要元素?

2. 當中與主耶書亞(耶穌)的立約有甚麼平行?

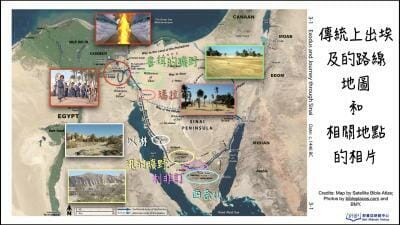

出 23:20-24:18的大綱

承接上兩段《妥拉》經文是關於上帝在與子民立約之前,藉摩西頒佈祂的誡命和典章,今段《妥拉》經文就進入立約的敘事,內容大致可分為三個部分:

1. 應許與警告(23:20-33)

2. 立約儀式(24:1-11)

3. 上帝吩咐摩西上山領受石版(24:12-18)

應許與警告(23:20-33)

出23:20「看哪,我要差遣使者(מַלְאָךְ)在你前面,在路上保護你,領你到我所預備的地方。

出23:21 你們要在他面前謹慎,聽從(שָׁמַע)他的話。不可抗拒他,否則他必不赦免你們的過犯,因為我的名在他身上。

出23:22「你若真的聽從(שָׁמַע)他的話,照我一切所說的去做,我就以你的仇敵為仇敵,以你的敵人為敵人。

出23:23「我的使者(מַלְאָךְ)要走在你前面,領你到亞摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那裏,我必將他們除滅。

這裏兩次提到上帝會差祂的使者走在子民前面,帶領他們到上帝所預備的地方,然後兩次提到子民必需聽從這位使者的話,因他身上有上帝的名,若子民抗拒他就是得罪上帝,這位使者會帶領子民除滅那地的人。前者是上帝對子民的應許:祂要差使者領他們到迦南地;後者則是這個應許的條件:子民要聽從這位使者的吩咐。這裏說的使者是否就是之後帶領以色列民進入迦南地的約書亞?然而在《約書亞記》5:13-15 記載到當子民進入迦南地之後,在將要攻打第一個地方耶利哥城時,有一個人出現在約書亞面前並對他說,他來是要作耶和華軍隊的元帥,約書亞就說:「我主有甚麼話,請吩咐僕人吧!」接著的第六章就記載到子民怎樣按著上帝的吩咐去做,最後耶利哥城牆神蹟地倒塌,子民攻陷了這座堅固的城。這段敘事正好說明了上帝按著祂的應許派使者走在子民前面,而當子民遵照上帝的吩咐而行,就能戰勝那地的人。

出23:24 你不可跪拜事奉他們的神明,也不可隨從他們的習俗,卻要徹底廢除,完全打碎他們的柱像。

出23:25 你們要事奉耶和華──你們的上帝,他必賜福給你的糧食和水,也必從你中間除去疾病。

出23:26 你境內必沒有流產的、不生育的。我要使你享滿你年日的數目。

這裏描述的是上帝對子民的警告,當上帝帶領子民除滅迦南人,使他們住在那地時,子民不可隨從那地方的習俗去跪拜事奉他們的神明,子民不要以為那些神明能賜他們糧食和水,或能除去他們的疾病,上帝指出那位賜他們糧食和水,除去他們疾病的是上帝,只要他們專心事奉祂,上帝應許他們必能在那地享平安和長壽,但條件是他們必不能事奉那地的神明。

出23:27 凡你所到的地方,我要使那裏的眾百姓在你面前驚慌失措,又要使你所有的仇敵轉身逃跑。

出23:28 我要派瘟疫在你的前面,把希未人、迦南人、赫人從你面前趕出去。

出23:29 我不在一年之內把他們從你面前趕出去,恐怕地會荒廢,野地的走獸增多危害你。

出23:30 我要逐漸把他們從你面前趕出去,直到你的人數增多,承受那地為業。

出23:31 我要定你的疆界,從紅海直到非利士海,從曠野直到大河。我要把那地的居民交在你手中,你要把他們從你面前趕出去。

出23:32 不可跟他們和他們的神明立約。

出23:33 他們不可住在你的地上,免得他們使你得罪我。你若事奉他們的神明,必成為你的圈套。」

在應許和警告過後,上帝又再一次強調祂必定讓子民進到應許之地。祂表明祂不會在一年之內把所有住在迦南地的人趕走,又解釋了為甚麼是一年,這是因為如果把所有迦南人都即時趕走而子民當時的人數又不足以佔用所有地方時,那麼野獸就會住在沒有人的地方,並且會繁殖增多,危害他們的安全。此外,上帝又已定出他們所得之地的疆界。這些論到得著應許地之後的細節,在在都是保證上帝必會按祂所定的時間和計劃成就祂對子民的應許。然後經文又再強調這個應許要實現的條件是,子民不可跟迦南的人或偶像有任何關係,不可跟他們立約。事實上,這個條件是重申十誡裏極為重要的誡命,就是子民除了上帝以外,不可有別的神,這正是上帝與子民立約之前再三強調的,子民必需對上帝忠誠,在一份立約的關係裏,不可有第三者。

立約儀式(24:1-11)

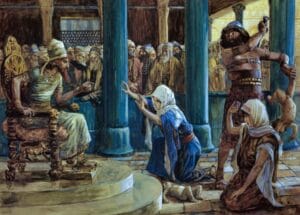

出24:1 耶和華對摩西說:「你和亞倫、拿答、亞比戶,以及以色列長老中的七十人,都要上到耶和華這裏來,遠遠地下拜。

出24:2 只有摩西可以接近耶和華,其他的人卻不可接近;百姓也不可和他一同上來。」

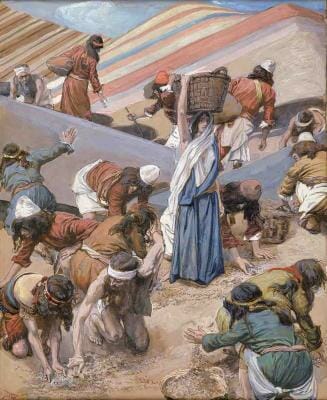

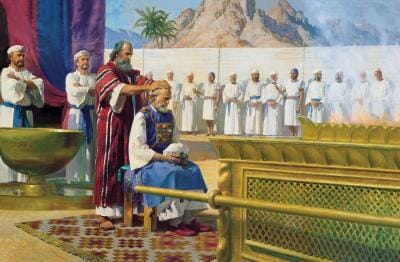

這一段記載了整個立約的儀式,頭兩節先提到立約的人物,也就是第19章所描述的,當上帝降臨西奈山時,上帝按著祂對聖潔的要求而把子民分為三個可接近祂的距離,最近的是摩西,之後是亞倫、拿答、亞比戶和七十位長老,再之後是百姓。當中只有摩西一人可以接近上帝,可以上到山上領受上帝的吩咐,而亞倫,即後來的大祭司,以及他的兒子拿答、亞比戶和七十位長老,則只能遠遠地下拜,其餘的百姓更是不可以接近。

出24:3 摩西下山,向百姓陳述耶和華一切的命令和典章。眾百姓齊聲說:「耶和華所吩咐的一切,我們都必遵行。」

出24:4 摩西將耶和華一切的命令都寫下來。他清早起來,在山腳築了一座壇,按著以色列十二支派立了十二根石柱。

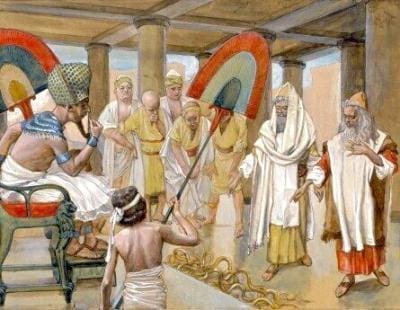

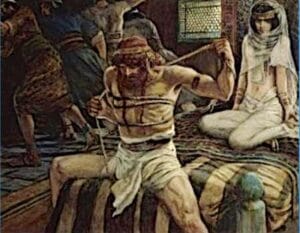

出24:5 他差派以色列的年輕人去獻燔祭,又宰牛獻給耶和華為平安祭。

出24:6 摩西將血的一半盛在盆中,另一半灑在壇上。

出 24:7 然後,他拿起約書來,念給百姓聽。他們說:「耶和華所吩咐的一切,我們都必遵行,也必聽從。」

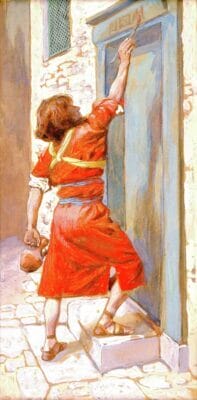

出24:8 摩西把血灑在百姓身上,說:「看哪!這是立約的血,是耶和華按照這一切的命令和你們立約的憑據。」

摩西作為上帝與子民雙方的代表,帶領著子民與上帝立約。摩西先把上帝的命令(דָּבָר davar)和典章( מִּשְׁפָּטִ֑ים mishpatim)讀給百姓聽,這裏用「命令」和「典章」形容上帝的一切吩咐,前者大概可以理解為是第20章所載的十誡,後者可以理解為是第21至23章所列的律例典章,這些上帝的話都是約的內容,子民在聽清楚了之後,都同聲回應說願意遵行約裏的一切內容。

就一般的約而言,立約方如作出了口頭承諾,就已經具有約束力,但這不是一般的約,而是上帝與整個以色列民所立的約,之後一連串的儀式正反映出這約的神性和莊嚴。接著摩西把上帝的一切命令都寫下來,成為「約書」,然後築了一座壇作為獻祭之用,其建築應該是按著之前上帝的指示,用未被鑿過的石頭而建(20:25),那時還未設立祭司制度,是由年輕人負責獻祭(大概因為獻祭是花力氣的工作,故由年青人去做)。在壇上獻上的是燔祭和平安祭,燔祭是把整個祭牲燒盡,代表全然呈獻給上帝,單是為了討祂的喜悅;而平安祭的祭牲的肉,獻祭者是可以吃的,代表他與上帝一份完好與和諧的關係。血代表生命,以祭牲所流的血去立約,象徵雙方是以生命去堅立這個約,血的一半被灑在壇上,這壇代表的是上帝,另一半要灑在百姓身上,但在灑血之前,摩西再把約書的內容念給百姓聽,百姓也再次同聲說他們必會遵行,於是摩西才把血灑在他們身上並說:「這是立約的血,是耶和華按照這一切的命令和你們立約的憑據。」還有十二根石柱去代表十二個支派,這些石柱就如同是立約的見證人(參創31:51-52),這樣,立約儀式才正式完成。

出24:9 摩西、亞倫、拿答、亞比戶,以及以色列長老中的七十人都上去,

出24:10 看見了(רָאָה saw)以色列的上帝。在他的腳下,彷彿有藍寶石鋪道,明淨如天。

出24:11 他不把手伸在以色列領袖的身上。他們瞻仰(חָזָה gazed)上帝,又吃又喝。

在立約之後,那些本來只能遠遠下拜的亞倫、拿答、亞比戶和七十位長老,現在可以與摩西一同上去,經文描述他們「看見」上帝,又「瞻仰」上帝,反映出他們現在與上帝的距離已不像之前那麼遙遠,他們現在甚至可以在上帝面前吃喝。在古代近東社會,當立約雙方確立了彼此有立約的關係之後,會共同坐席,代表一份和平友好的關係(參創31:54)。

上帝吩咐摩西上山領受石版(24:12-18)

出24:12 耶和華對摩西說:「你上山到我這裏來,就在那裏,我要將石版,就是我所寫的律法和誡命賜給你,使你可以教導他們。」

出24:13 摩西和他的助手約書亞站起來;摩西上了上帝的山。

出24:14 摩西對長老們說:「你們在這裏等我們,直到我們再回到你們這裏。看哪,亞倫和戶珥與你們同在。誰有訴訟,可以去找他們。」

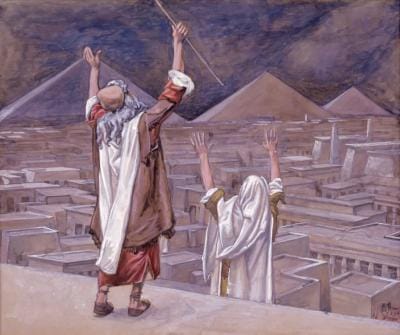

出24:15 摩西上山,有雲彩把山遮蓋。

出24:16 耶和華的榮耀駐在西奈山,雲彩遮蓋了山六天,第七天他從雲中呼叫摩西。

出24:17 耶和華的榮耀在山頂上,在以色列人眼前,形狀如吞噬的火。

出24:18 摩西進入雲中,登上了山。摩西在山上四十晝夜。

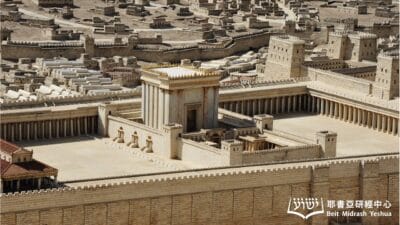

立約儀式完成之後,上帝再命令摩西上山,祂要把律法和誡命寫在石版上賜給摩西,好使他能教導子民,這讓我們知道立約的結束是另一個階段的開始,就是子民要開始學習怎樣去奉上帝為他們獨一的上帝,以及學習履行在約裏的責任。摩西帶了他的助手約書亞一同上山,臨上山前吩咐眾長老們,如有訴訟可以找亞倫和戶珥,於是就進入了上帝的同在足有四十晝夜。在這四十天裏,摩西像是被隱藏了起來,但經文強調上帝的榮耀在山頂上,就在以色列人的眼前,是他們可以看見的,上帝的同在依然在子民中間。從之後的經文我們知道這四十天就是上帝把會幕的樣式指示摩西,祂吩咐子民要為祂建造聖所,為要住在子民的中間(出25:8)。立約奠定了上帝與子民的關係,是一份如同是新郎和新娘在定下婚約之後要住在一起的親密關係。

《先知書選段》瑪3:1-6與今段《妥拉》出23:20-24:18的關聯

瑪3:1 萬軍之耶和華說:「看哪,我要差遣我的使者( מַלְאָכִ֔י malʾakhi)在我前面預備道路。你們所尋求的主必忽然來到他的殿;立約的使者,就是你們所仰慕的,看哪,快要來到。」

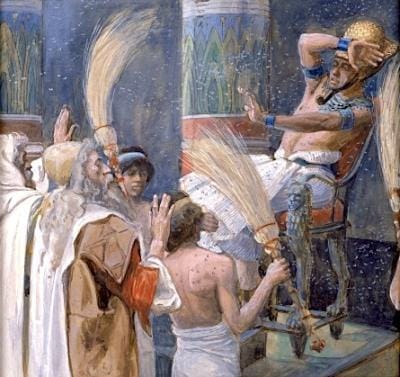

瑪3:2 他來的日子,誰能當得起呢?他顯現的時候,誰能立得住呢?因為他如煉金匠的火,如漂洗者的鹼。

瑪3:3 他必坐下如煉淨銀子的人,必潔淨利未人,熬煉他們像金銀一樣;他們就憑公義獻供物給耶和華。

瑪3:4 那時,猶大和耶路撒冷所獻的供物必蒙耶和華悅納,彷彿古時之日、上古之年。

瑪3:5 萬軍之耶和華說:「我必臨近你們,施行審判。我必速速作見證,警戒那些行邪術的、犯姦淫的、起假誓的、剝削雇工工錢的、欺壓孤兒寡婦的、屈枉寄居者的和不敬畏我的人。」

瑪3:6「我──耶和華是不改變的;所以,雅各的子孫啊,你們不致滅亡。

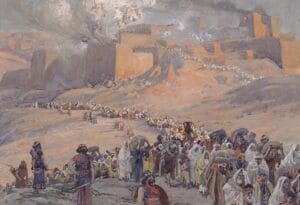

《瑪拉基書》的背景是在波斯帝國統治時期,波斯王居魯士因著被上帝激動而下詔書讓被擄的以色列民回歸耶路撒冷並重建聖殿,然而當聖殿恢復了獻祭禮儀之後的一段日子,子民已失去了當時重建聖殿的熱忱,現在聖殿雖然有獻祭活動,也有祭司在供職,但子民其實已失去了對上帝的尊崇,不但在宗教上存著虛假,社會上也沒有彰顯上帝所要的公平和公義。這卷書記載了上帝藉先知瑪拉基與以色列民進行了六次爭論,指出祭司和百姓的罪,斥責他們蔑視上帝,欺壓貧窮。今段《先知書選段》經文屬於上帝與子民的第四次爭論(2:17-3:6),主題是關於上帝要差遣祂的使者去恢復公義。

經文的開始是上帝說祂要差遣使者在祂的前面預備道路,這很明顯與今段《妥拉》經文的開始同樣提到上帝要差遣使者在子民前面,保護及引領他們到祂所預備的地方(出23:20)是一個平行的關聯。瑪 3:1先提到上帝那位「我的使者」會在上帝前面預備道路,之後又提到有位「立約的使者」,到底這兩位使者是同一個人,還是兩個人?在《新約聖經》裏,主耶書亞(耶穌)也曾引用《瑪拉基書》 3:1去指出施洗約翰就是那位走在前面預備道路的使者(參太11:10,可1:2,路7:27),而施洗約翰自己說將來有一位比他更大的要來到,他就是給那位解鞋帶也是不配,指的就是主耶書亞;言下之意,那位立約使者就是耶書亞了。不論瑪3:1裏所指的使者是同一人還是兩個人,他或他們的工作就是呼籲那些已違反了與上帝所立的約的子民,要重返到約裏去履行他們對上帝的尊崇以及執行社會公義,子民應該遵守上帝在約裏所吩咐的一切話,就是今段《妥拉》的重要主題,這也成為兩段經文的另一個平行的關聯。

瑪3:2-4接著描述上帝的使者要做的工作,他要像煉金的工匠那樣把利未人煉淨,好叫他們「所獻的供物必蒙耶和華悅納」。祭物之所以蒙悅納,與那祭物必需是按著上帝對供物的聖潔要求而獻上固然有關,但如果負責獻祭的祭司藐視上帝,生命中沒有上帝所要求的聖潔,那麼他們所獻上的也不會蒙悅納,一切的獻祭活動都只會徒勞。瑪3:5是上帝呼籲子民要悔改,否則祂的審判很快會臨到,但最後的一節瑪3:6就表明了上帝的心意並非要人滅亡,而是希望人能聽從祂的警告而悔改回轉。

今段《妥拉》經文與《先知書選段》經文有一些相同的字眼也成為它們之間的關聯,現以下表列出:

相同字眼 | 出23:20-24:18 | 瑪3:1-6 |

差遣 (שָׁלַח shalach) 使者 (מַלְאָךְ malʾak) | 出23:20「看哪,我要差遣(שָׁלַח)使者(מַלְאָךְ)在你前面,在路上保護你,領你到我所預備的地方。 出23:23「我的使者(מַלְאָךְ)要走在你前面,領你到亞摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、希未人、耶布斯人那裏,我必將他們除滅。 | 瑪3:1 萬軍之耶和華說:「看哪,我要差遣(שָׁלַח)我的使者(מַלְאָךְ)在我前面預備道路。你們所尋求的主必忽然來到他的殿;立約的使者(מַלְאָךְ),就是你們所仰慕的,看哪,快要來到。」 |

約 ( בְּרִיתberit) | 出24:7 然後,他拿起約(בְּרִית)書來,念給百姓聽。他們說:「耶和華所吩咐的一切,我們都必遵行,也必聽從。」 出24:8 摩西把血灑在百姓身上,說:「看哪!這是立約(בְּרִית)的血,是耶和華按照這一切的命令和你們立約的憑據。」 | 瑪3:1 萬軍之耶和華說:「看哪,我要差遣我的使者在我前面預備道路。你們所尋求的主必忽然來到他的殿;立約(בְּרִית)的使者,就是你們所仰慕的,看哪,快要來到。」 |

立約儀式(出24:1-11)裏有哪些重要元素?它們與主耶書亞(耶穌)的立約有甚麼平行?

出 24:1-11詳細記載了上帝與子民的立約過程,這一部分我們在上文已作重點論述,現就這一段的每一節所描述的立約元素以及它們與主耶書亞(耶穌)的立約平行,用以下列表詳細論述:

經文 | 立約元素 | 與主耶書亞的立約平行 |

出24:1 耶和華對摩西說:「你和亞倫、拿答、亞比戶,以及以色列長老中的七十人,都要上到耶和華這裏來,遠遠地下拜。 出24:2 只有摩西可以接近耶和華,其他的人卻不可接近;百姓也不可和他一同上來。」 | 立約的雙方:上帝,百姓; 立約的中間人:摩西 | 立約的中間人由上帝揀選,並為百姓所接納,只有這個中間人能代表百姓去接近上帝。耶書亞是上帝的獨生愛子,他就是上帝所揀選的人,上帝要藉耶書亞與所有信靠他的人立新約。(路9:35,約14:6) |

出24:3a 摩西下山,向百姓陳述耶和華一切的命令和典章。…… | 中間人的角色:他既代表百姓也代表上帝。他要到上帝那裏領受上帝的命令和典章,然後把上帝的一切命令和典章陳述給百姓聽。 | 耶書亞說他對以色列民所說的話都不是來自他自己,而是來自那差他的天父,天父叫他說甚麼,他就說甚麼。(約12:49-50) |

出24:3b……眾百姓齊聲說:「耶和華所吩咐的一切,我們都必遵行。」 | 當百姓聽完了上帝的命令和典章之後,同聲承諾會遵行祂的一切吩咐,表示願意進入立約的關係裏。 | 耶書亞把天國的道向人傳講,人若願意聽從,就表示願意進入上帝的國裏,有天國子民的身分,是屬於上帝的了。 |

出24:4a 摩西將耶和華一切的命令都寫下來。…… | 約的內容被寫在石版上(見24:12),成為「約書」。 | 信徒就是基督的書信,藉著上帝的靈寫在我們的心上,我們要用生命去見證自己是已經與主立約的。(林後 3:3) |

出24:4 b 他清早起來,在山腳築了一座壇,…… | 壇:是一個獻祭的地方,藉此讓子民親近上帝,並透過把祭牲的生命獻上,立約雙方都以自己的生命去進入這份立約的關係。 | 耶書亞在十字架上把自己如同是祭物那樣獻給上帝,讓我們得以親近祂(弗2:13),而我們也應該把身體當作是一個活祭獻給上帝。(羅12:1) |

出24:4c 按著以色列十二支派立了十二根石柱。 | 立石柱:石有長久立定之意,可作為約的見證人,代表這約是長久有效的。 | 信徒有主耶書亞的同在,也有聖靈的內住,見證我們是與耶書亞立了約的。(羅8:16) |

出24:5 他差派以色列的年輕人去獻燔祭,又宰牛獻給耶和華為平安祭。 | 立約所獻祭的是燔祭和平安祭,前者是把祭牲整個燒盡,代表全然呈獻給上帝,單單為了討祂的喜悅,後者代表人與上帝一份完好和諧的關係。 | 耶書亞的捨己犧牲,成為一個完美的祭,蒙上帝所悅納,藉著他所成就的救贖我們得以與上帝和好,而我們各人也應當完完全全地把自己獻上。(西1:22) |

出24:6 摩西將血的一半盛在盆中,另一半灑在壇上。 | 血代表生命:這個約是以生命被獻上而確立的,把立約的血分為兩半,一半灑在壇上(壇代表上帝) | 我們的生命被耶書亞所流出的血所買贖,他是用自己的血與我們確立新約。 |

出24:7 然後,他拿起約書來,念給百姓聽。他們說:「耶和華所吩咐的一切,我們都必遵行,也必聽從。」 | 把另一半的血灑在百姓身上之前,百姓要再一次聽約書的內容,也再次重申會遵守這約,就像是一個誓言。 | 這好比在婚禮時,新郎和新娘聽證婚人宣讀盟約之後,就作出誓言,承諾會履行丈夫和妻子的責任。今天我們既有天國子民的身分,也應立志履行天國子民的責任。 |

出24:8 摩西把血灑在百姓身上,說:「看哪!這是立約的血,是耶和華按照這一切的命令和你們立約的憑據。」 | 百姓身上帶著立約的憑據,他們是被血所潔淨的群體,在身分上正式被確立為上帝的子民,蒙祂所悅納。 | 信徒被耶書亞的血所潔淨,過犯被赦免,得以被稱為義,而在身分上也被確立為上帝的子民,蒙祂所悅納。(來 9:22) |

出24:9 摩西、亞倫、拿答、亞比戶,以及以色列長老中的七十人都上去, 出 24:10 看見了以色列的上帝。在他的腳下,彷彿有藍寶石鋪道,明淨如天。 | 立約儀式後,雙方見面,上帝讓子民中的領袖們看見祂的尊貴,卻看不見祂的形象。 | 耶書亞是上帝形像的完美彰顯,信徒的肉眼雖然未曾親眼見過他,但相信當主再來時,我們必得見主面。 |

出24:11 他不把手伸在以色列領袖的身上。他們瞻仰上帝,又吃又喝。 | 立約儀式後的筵席:子民中的領袖們在上帝面前吃喝,享有一份與上帝和平的關係。 | 那些與上帝有約又忠心於祂的人,將來要赴那羔羊的筵席,享受與主永遠同在的福氣。(啟19:9) |

結語:一生付代價去持守與上帝所立的約

上帝以大能的手拯救以色列民出埃及,然後帶領他們到曠野,在西奈山降臨顯現,為的是要與他們立約,也就是上帝要作他們的上帝,他們要作上帝的子民。而在立約之前,上帝藉摩西把祂的律例誡命典章告訴他們,讓他們知道祂是一位怎樣的上帝,以及祂對子民有哪些期望和要求。上帝做了這一切一切,現在就期待著子民的意向和回應,他們是否真的願意進入這份立約的關係裏?今段經文讓我們看見在立約儀式裏,子民兩次承諾會遵行上帝所吩咐的一切話,又以祭牲的血沾在身上作為立約的憑據,代表自己願意以付上生命去持守這個約。立約儀式裏的每個元素都反映出這個神與人所立的約是何等的莊嚴和鄭重,表明這約既已確立,立約者就要忠心於這約,矢志履行約裏的內容。

今天信徒與主耶書亞同樣有一份立約的關係,我們雖然未必能經歷過像當日西奈山那一連串立約儀式的具體儀式,但我們同樣會透過決志的禱告、洗禮的見證、委身事奉主等去回應耶書亞的捨身救贖和他對我們的呼召,並立下志向要一生跟隨他。耶書亞在世時對那些要跟隨他的人作過提醒,要他們計算跟隨他的代價,就像是人在蓋一座樓之前要「坐下來計算費用」(路14:28),而跟隨耶書亞的代價就是要像他那樣背著自己的十字架來跟從他,為他擺上一切,甚至是自己的生命。我們與上帝所立的是一生的約,是願意用我們整個人生去遵行祂的吩咐的承諾,我們的主耶書亞已向我們展示了祂對上帝的忠誠,他為要完成上帝的計劃而擺上自己的生命,藉著流出寶血與我們立約,但願我們也以忠誠去回應他,一生緊緊跟隨他,每天都盡心盡力去持守與他的約,求主幫助我們。