「安息日研經坊」(2021-12-18)《希伯來聖經》綜覽:《歷代志下》 (作者:Florence Tsang)

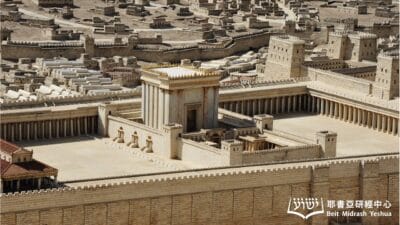

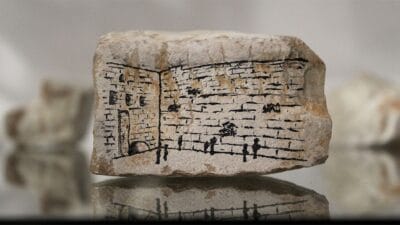

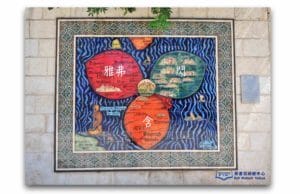

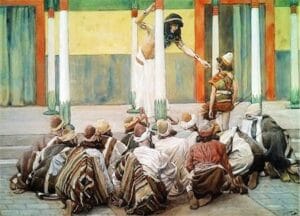

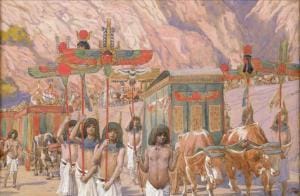

圖為所羅門建造的聖殿(參代下2:1);圖片來自 public domain(經修改)

這次我們會綜覽《歷代志下》並討論以下問題:

1. 試從《歷代志下》29-33章比較希西家與瑪拿西。

2. 以上的比較帶給我們甚麼屬靈反思?

簡介《歷代志下》

1. 書名、作者、成書日期、寫作對象和目的:參上一篇《歷代志上》摘要文章[1]。

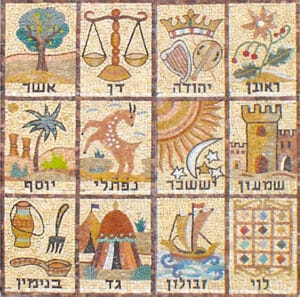

2. 書卷涵蓋的歷史時期:《歷代志下》延續《歷代志上》的故事,它涵蓋與《列王紀》相同的歷史時期。書卷開始時記述所羅門接續大衛作以色列王,由所羅門的統治(公元前971-931年)至王國分裂時期(公元前930-586年),中間橫跨三百多年歷史。在所羅門死後,以色列分裂為北國(稱為「以色列」,由以色列十二支派中的十個支派組成)和南國(稱為「猶大」,包括猶大支派以及便雅憫支派和西緬支派的一部分)。書卷最後以波斯王居魯士於公元前536年下詔重建聖殿作結(36:22-23;與拉1:1-3相同)。

3. 特色:與追溯南北兩國歷史的《列王紀》不同,《歷代志下》只集中在猶大(南國)的記事,作者主要想突出大衛的直系子孫,並且強調耶路撒冷是唯一真正的敬拜場所,而以色列(北國)只有在與猶大互動時才被提及。此書可算是對《列王紀》的註解或聖經重述(re-written Bible),它對猶大列王有較正面的描述,會淡化或省略一些王的過失,也增補一些王的善行。作者對行得好的君王會較詳細地記述,行惡的王則佔較短篇幅,說明這書更關注那些忠於上帝及其旨意的君王[2],某程度是為了要向讀者展現一個美好的猶大王國並大衛王朝復興的願景。在王國分裂後的26章經文中,約有一半的材料是《歷代志下》所獨有的,作者試圖為他敘述的事件提供神學解釋,就是上帝會按照王所行在祂眼中看為正或惡的事而賜福或管教,因此上帝賞善罰惡的形象在《歷代志下》尤其突出,也表明以色列(包括列國)的興衰全然在上帝的掌管之中。雖然作者在記述時明顯對選用的原始資料有所篩選,然而這並非等同篡改歷史,而是作者假設他的聽眾經已熟悉列王的記載並對《先知書》有所明白,以致可以理解他要藉著這書對當時的世代想要傳遞的信息和教導。

4. 對北國以色列的態度:作者在以色列王國分裂後將焦點集中在南國猶大,強調猶大家才是上帝所揀選,是大衛的子孫,特別在亞比雅與耶羅波安一戰中,亞比雅指責北國離棄耶和華,沒有遵從正確的敬拜條例(參13章)。書中常形容那些行惡的猶大王「行以色列諸王的道」(例如21:6、28:2),亦屢次斥責與以色列王結盟的猶大王(見19:1-2、20:35、21:6-13、22:3-4、25:5-7等)。然而,書中不同的記述都表明猶大對那些願意歸向上帝和在耶路撒冷敬拜的以色列人表示歡迎,例如:在王國分裂後,全以色列的祭司和利未人都從四方來歸羅波安,當時以色列各支派當中凡立定心意尋求耶和華的,都隨從利未人來到耶路撒冷獻祭(11:13-17);亞撒作王時,有許多以法蓮和瑪拿西人加入猶大(15:9);希西家在位期間,亞設人、瑪拿西人、西布倫人悔改,來到耶路撒冷守節(30:11);約西亞將宗教改革帶到瑪拿西、以法蓮,甚至拿弗他利(34:6)。也許作者希望透過這些記述,去邀請耶路撒冷以外的上帝子民悔改歸向上帝,並且返回耶路撒冷參與聖殿的建設和敬拜。

5. 大綱:全書共36章,大綱如下[3]:

I. 所羅門的統治(1:1-9:31)

II. 南國猶大的歷史(10:1-36:23)

A. 從羅波安到亞哈斯(10:1-28:27)

B. 希西家恢復聖殿敬拜(29:1-31:21)

C. 從希西家到亞們(32:1-33:25)

D. 約西亞和上帝的律法書(34:1-35:27)

E. 猶大最後那些王(36:1-16)

F. 被擄到巴比倫與聖殿被毀(36:17-21)

G. 重建聖殿的諭旨(36:22-23)

《歷代志下》的內容要點

1. 所羅門的統治(1-9章)

1-9章是有關所羅門的記述,當中呈現一個倒影結構[4]:

A. 所羅門的財富和智慧(1:1-17)

B. 外邦人的認可/與希蘭的互動(2:1-16)

C. 建殿/外邦勞力(2:17-5:1)

D. 獻殿(5:2-7:10)

D.’ 上帝的回應(7:11-22)

C.’ 其他建築工程/外邦勞力(8:1-16)

B.’ 外邦人的認可/與希蘭的互動(8:17-9:12)

A.’ 所羅門的財富和智慧(9:13-28)

書中記載所羅門所做的第一件事就是率領以色列全會眾到基遍敬拜耶和華。此前大衛已將約櫃帶到耶路撒冷,但位於基遍的會幕仍是合法的敬拜場所,當時所羅門上到耶和華面前會幕的銅壇那裏,在壇上獻一千祭牲為燔祭。(1:2-6)這強調所羅門關注上帝與以色列百姓的關係,他致力使以色列人能夠敬拜及親近上帝。所羅門跟他的父親大衛一樣,是個專心尋求和跟隨耶和華的人。然而,《歷代志》的作者刪減了在《列王紀上》3:1-3有關所羅門與埃及王法老結親,以及他在丘壇獻祭燒香的事件。這使《歷代志下》所呈現的所羅門,更接近那位應許的理想君王(大衛的子孫彌賽亞),一個生命沒有被罪所玷污,忠誠地事奉上帝,並且尊崇祂高於自己的王。所羅門在基遍獻祭後,經文記載上帝在夜間向所羅門顯現,所羅門向上帝求智慧聰明,使他可以判斷上帝的百姓。上帝因喜悅他的心意,就應承他所求,賜他智慧聰明,亦賜他資財、豐富、尊榮,是在他以前的列王未曾有過,在他以後也不會再有。(參1:7-12)

整個段落的首尾部分A(1:14-17)和A’( 9:13-28)均提及所羅門的財富和兵力。更廣泛來說,它強調所羅門的統治,就是他由「治理以色列」(1:13)到「統管諸王,從大河到非利士人的地,直到埃及的邊界」(9:26)。所羅門王朝的強盛無疑跟「所羅門王的財寶與智慧勝過地上的眾王」(9:22)有關,從而帶出他的智慧聰明、資財、豐富、尊榮,並非出於他個人的能力,乃是上帝因喜悅他謙卑的心而賜予他的。

接著在B(2:1-16)和B’(8:17-9:12)的部分,作者以推羅王希蘭作為這兩段記述的平行。雖然作者對所羅門建殿的材料有著仔細的描述,但比這更重要的是所羅門和推羅王希蘭之間的交流。所羅門寫給希蘭的信(2:3-10)表明他真誠地渴望榮耀上帝,而希蘭的回信(2:11-16)則表明,在所羅門的時代,以色列正使外邦人認識耶和華。這是上帝對以色列的旨意的一部分,也是作為一個理想的大衛子孫將要完成的事情(參亞 8:22-23)。在B’部分雖然再次提到希蘭,但作者對示巴女王拜訪所羅門的記述更為詳盡,而希蘭與示巴女王的聯繫,是在於他們同樣表明上帝之所以立所羅門作王,是出於祂對以色列的愛(見2:11,9:8)。

至於C(2:17-5:1)和C’(8:1-16)的部分就圍繞著所羅門建殿與其他建築工程,兩者同樣提及他使用外邦的勞力(2:17-18,8:7-10)。大量的建築工程代表著一個國家的強盛,而作者常以建築工程來象徵上帝對以色列的祝福。事實上,所羅門在《歷代志下》除了被描繪為一個理想的君王,更重要的是,他是聖殿的建造者,從作者的角度來看,這是所羅門的主要成就。從以上的倒影結構可見,有關所羅門的記述是以建造聖殿作為主軸,當中聖殿的獻呈與上帝的回應更是整個段落的中心。

5:2-7:10是屬於獻殿的部分,當中的記述包括:接約櫃入聖殿、所羅門向百姓講話、所羅門的祈禱,以及人民的慶祝活動。接約櫃是七月節期的時候,大概是住棚節的日子,王與聚集的以色列全會眾都在約櫃前獻牛羊為祭。祭司將耶和華的約櫃接進內殿,就是至聖所。當時吹號的祭司、歌唱的利未人都合一地齊聲讚美稱謝耶和華。耶和華的殿充滿了雲彩,耶和華的榮光充滿了上帝的殿,這表明了上帝的同在,亦表明上帝悅納所羅門所建造的這殿。

所羅門的禱告記載在6:12-42,上帝住在聖殿裏是象徵祂與子民同在,而因著祂的同在,所羅門請求上帝看顧祂的子民,亦為子民施行公義的審判。在6:22-39,所羅門具體說明了他求主垂聽並回應禱告的七種具體情況:(1)人在聖殿裏起誓(22-23節);(2)以色列被敵人打敗後歸回上帝(24-25節);(3)天不降雨(26-27節);(4)子民經歷疾病或其他災難(28-31節);(5)外邦人來向聖殿祈禱(32-33節);(6)以色列與仇敵爭戰(34-35 節);(7)以色列因罪被擄(36-39節)。所羅門請求上帝,當以色列民向祂所選的耶路撒冷、向著聖殿禱告的時候,求上帝從天上的居所垂聽他們的禱告祈求,赦免百姓向祂所犯的罪,為他們伸張正義。當所羅門祈禱完畢,就有火從天降下來,燒盡一切的燔祭和祭物,耶和華的榮光充滿了殿。

接著上帝再一次向所羅門顯現,並且應允他的禱告。上帝說:「這稱為我名下的子民,若是謙卑自己,禱告,尋求我的面,轉離他們的惡行,我必從天上垂聽,赦免他們的罪,醫治他們的地。我必睜眼看,側耳聽在此處所獻的禱告。」(7:14)而在7:17-20,上帝續說:

代下7:17 你若行在我面前,效法你父大衛所行的,遵行我一切所吩咐你的,謹守我的律例典章,

代下7:18 我就必堅固你國度的王位,正如我與你父大衛所立的約,說:『你的子孫必不斷有人治理以色列。』

代下7:19「倘若你們轉去,離棄我擺在你們面前的律例誡命,去事奉別神,敬拜它們,

代下7:20 我就必把以色列人從我賜給他們的地上連根拔起,也必從我面前捨棄那為我名所分別為聖的殿,使它在萬民中成為笑柄,被人譏誚。

上帝對所羅門的回應可以說是構成了隨後以色列歷史的「憲章」。在王國分裂後的每一位猶大王,上帝都按照當中的原則去行事及對待列王,而到最後當猶大不斷犯罪得罪上帝的時候,上帝也就按著祂對所羅門的回應,捨棄那為上帝的名分別為聖的殿,又讓以色列人經歷被擄。作者以大衛之約(代上17章)、所羅門的祈禱以及上帝的回應(代下6-7章)來讓受眾理解國家的歷史事件,就是遵守聖約會帶來上帝的祝福,而對聖約的不忠則經歷上帝的懲罰。當王和他的子民面臨危險時,若他們在禱告中尋求耶和華並謙卑回轉,可以獲得上帝的寬恕和幫助(參12:6-12;32:26;33:12;34:26-28等)。

在9章結尾提到所羅門在耶路撒冷作全以色列的王四十年之後,就與他祖先同睡,葬在他父親大衛的城裏,他兒子羅波安接續他作王。作者省略了《列王紀上》11:9-13當中上帝責備所羅門的話,亦沒有提及是所羅門的背道而導致王國分裂。作者選擇只呈現所羅門美好的一面,就是一個因信靠和順服上帝而被上帝祝福的正面例子。作者希望以所羅門作為榜樣來激勵當時被擄回歸的百姓,並建立百姓對將來彌賽亞君王的盼望,而不是再為過去而感到遺憾。

2. 南國猶大的歷史(10:1-36:23)

在所羅門死後,以色列分裂為南北兩國,自此作者將焦點投放在大衛的直系子孫,即南國猶大的列王身上。書卷的第二部分(10-36章)記載了由羅波安到西底家,二十位[5]猶大王共三百多年的歷史。羅波安在猶大延續了大衛和所羅門的敬拜形式,全以色列的祭司和利未人都從四方來歸順羅波安,而利未人放棄他們的郊野和產業,來到猶大與耶路撒冷事奉耶和華。(11:13-14)而耶羅波安則在以色列另建一種新的敬拜模式,他為丘壇,為山羊鬼魔,為自己所造的牛犢設立祭司。(11:15)經文提及猶大得以鞏固,以及羅波安的強盛,是因他們遵行大衛和所羅門的道。(11:17)然而,羅波安在強盛的時候離棄了耶和華的律法,因著他們背叛耶和華,及後埃及王示撒就上來攻打耶路撒冷。(12:1-2)

代下12:5 那時,猶大的領袖因為示撒的緣故聚集在耶路撒冷,有先知示瑪雅去見羅波安和眾領袖,對他們說:「耶和華如此說:『你們離棄了我,所以我也離棄你們,把你們交在示撒手裏。』」

代下12:6 於是以色列的領袖和王都謙卑說:「耶和華是公義的。」

代下12:7 耶和華見他們謙卑,耶和華的話就臨到示瑪雅,說:「他們既謙卑,我必不滅絕他們;我要使他們暫時得拯救,不藉著示撒的手將我的怒氣倒在耶路撒冷。

《列王紀》中沒有記述先知的警告,也沒有記述王與眾領袖的謙卑以致耶和華使他們得拯救,這就突顯了《歷代志》的作者想透過這段記載而傳遞的信息,就是猶大的命運與興衰,是完全取決於猶大王與百姓是否忠於耶和華。在《歷代志下》,上帝經常被描繪為一位會因猶大王與百姓的行為而作出干預的上帝:若他們離棄上帝,上帝就離棄他們,將他們交在外邦人手中;若他們謙卑,上帝就為他們帶來拯救。這主旨在猶大列王的記載當中不斷被強調,其中亦重複出現當猶大王依靠上帝,便在爭戰中經歷神蹟的拯救與得勝的記述。(見13:14-18;14:11-12;18:31;20:21-30;32:20-22)

《歷代志下》的另一個重點是聖殿。從第一部分有關所羅門的記載,可見聖殿的建造是整段記述的中心,到了第二部分依然延續聖殿這個主題。猶大沒有像北國以色列那樣隨自己的方式去敬拜上帝,他們維持著耶路撒冷聖殿的敬拜,然而,猶大仍然經歷很大程度的屬靈低谷和民族衰落。因為隨後聖殿敬拜漸漸演變為純粹一種儀式,甚至有王藐視聖殿的情況出現,如烏西雅強行在殿中的壇上燒香(26:16)、亞哈斯從耶和華殿裏取財寶送給亞述王(28:21)、打碎上帝殿裏的器皿並且封鎖耶和華殿的門(28:24)、瑪拿西在耶和華殿中拜偶像(33:3-9)等,這也導致人們越來越忽視聖殿作為上帝同在與管治的象徵,而形式化的敬拜則突顯出猶大的真正問題是背道。如上所述,《歷代志下》的記載明顯更側重於大部分忠於上帝及其旨意的君王,例如:亞撒(14-15章)、約沙法(17-20章)、約阿施(24章)、希西家(29-32章)和約西亞(34-35章)。以上五個王於任內均在猶大施行不同程度的宗教改革,而當中大部分的改革是始於聖殿。亞撒重新修築耶和華的壇(15:8)、約沙法除掉猶大境內的一切丘壇和亞舍拉,又差遣使者帶著耶和華的律法書,走遍各城去教導百姓(17:6-9)、約阿施重修耶和華的殿(24:4)、希西家把他父親亞哈斯封鎖的耶和華殿的門重新打開並整修聖殿(28:24、29:3)、約西亞整修耶和華的殿並按希勒家祭司所發現的律法書帶領子民與上帝重新立約(34:8、29-32)。因此,王對聖殿的態度、對恰當敬拜的著緊程度、除掉偶像的政策等,某程度上亦反映出他們是否忠於上帝,是否定意跟從和事奉祂。

北國以色列於公元前722年被亞述所滅,當時正值南國猶大王亞哈斯統治(約公元前735-719年)的尾聲。亞哈斯沒有效法他的先祖大衛王,他的心和北國列王一樣離上帝很遠。在亞哈斯的統治下,猶大陷入了屬靈的低谷,必需有一個像大衛那樣的王出現方能扭轉猶大的惡況。接續亞哈斯作猶大王的是希西家,他在《歷代志下》中是一個值得關注的人物,在作者的筆下,是希西家帶領猶大在王國分裂後重回屬靈的高峰。而《列王紀》的作者似乎較看重約西亞以及他的宗教改革。(見王上13:2,王下23章)《列王紀》對希西家的記載僅簡要地提及他的宗教改革(王下18:3-7),而更集中於他與亞述人的對抗(王下18:8-19:37;參賽36-37章)、他的疾病以及巴比倫王的使節來訪的情況(王下20章;參賽38-39章)。《歷代志下》則有所不同,它記載得最詳細的是有關希西家的改革(29-31章),相反,作者對亞述的入侵(32:1-23)、巴比倫使節的來訪(32:31)和希西家患病(32:24-26)的記述均較簡潔。

隨著北國以色列的陷落(大量的難民湧入南國猶大),希西家被描繪為將南北兩國合一的君王,因此自大衛和所羅門以後,以色列再次成為一個統一的國家。希西家行耶和華眼中看為正的事,效法他祖先大衛一切所行的,他潔淨並重新奉獻聖殿(29章)、從別是巴直到但通告全以色列,吩咐百姓都來耶路撒冷向耶和華守逾越節(30:5)、又分派祭司和利未人按班次事奉(31:2)。作者以大衛和所羅門的形象去映照出希西家符合作為帶領以色列重回合一敬拜的大衛子孫。其次,當希西家呼籲那些「脫離亞述諸王之手的餘民」(30:6)要轉向耶和華時,這也同樣成為了對當時被擄歸回的百姓的呼籲,希西家積極的改革與子民的響應成為了一個模範,作者盼望藉由希西家的成功例子,能給那些對以色列的復興抱有盼望的百姓帶來動力。

在希西家後猶大也經歷了失敗的時期,如瑪拿西和亞們的背道(33章),但瑪拿西的謙卑禱告和復興(33:11-17)與約西亞的改革(34:3-35:19)說明了上帝仍然信實地對待那些願意悔改的子民,向他們施憐憫,賜福給他們。這一系列的事件表明了以色列的復興在於上帝的子民是否願意謙卑地轉向耶和華,並且忠心於祂。

《歷代志下》的最後一章記載了被擄前最後幾位猶大王(約哈斯、約雅敬、約雅斤、西底家;見36章),他們行耶和華眼中看為惡的事,那時大衛王朝對猶大的統治經已名存實亡。隨著約西亞的死,猶大落入了外邦勢力的控制之下,首先是埃及,接著是巴比倫,上帝使用強大的外邦勢力來懲罰祂子民的背道。因著他們的種種惡行,經文記述「耶和華向他的百姓大發烈怒,甚至無法可救」(36:16),「耶和華使迦勒底人的王來攻擊他們,把所有的人都交在他手裏。」(36:17)在公元前586年,迦勒底人焚燒了上帝的殿,擄掠殿裏大小的器皿及財寶,帶回巴比倫,又拆毀耶路撒冷的城牆,用火燒了城裏所有的宮殿,毀壞了城裏一切寶貴的器皿。凡脫離刀劍的倖存者,迦勒底王都擄到巴比倫去,作他和他子孫的僕婢,直到波斯帝國興起。聖殿被毀,象徵著上帝不再在祂賜給以色列人的土地上與他們同在,耶路撒冷的陷落意味著以色列人失去了他們生活的三根支柱:聖殿、君王、土地。作者強調這事是出於上帝的旨意:「這就應驗耶和華藉耶利米的口所說的話:地得享安息;在荒涼的日子,地就守安息,直到滿了七十年。」(36:21)表明聖殿被毀和猶大國的覆亡都全然在上帝的掌握和容許中發生的。

代下36:22 波斯王居魯士元年,耶和華為要應驗藉耶利米的口所說的話,就激發波斯王居魯士的心,使他下詔書通告全國,說:

代下36:23「波斯王居魯士如此說:耶和華-天上的上帝已將地上萬國賜給我,又委派我在猶大的耶路撒冷為他建造殿宇。你們中間凡作他子民的可以上去( יָֽעַל yaʿal;let him go up),願耶和華──他的上帝與他同在。」

書卷的最後兩節經文反映了《歷代志》並非以人的失敗告終,而是將注意力集中在上帝的信實上。居魯士的詔書,為當時被擄回歸的子民帶來了盼望。上帝掌管波斯王的心,正如他掌管巴比倫、以及以色列歷世歷代的王一樣。儘管巴比倫的軍隊已將耶和華的聖殿夷為平地,但它仍會再次被建造起來。在希伯來原文中,全書的最後一個字,並非中文翻譯的「同在」,而是「讓他上去」(יָֽעַל yaʿal),意思是上到耶路撒冷。這裏雖是整卷書的結尾,但卻不是一個結束,反倒像是一個新的開始。作者呼籲那些被擄歸回的以色列人對耶路撒冷聖殿的建造,以及復興聖殿的敬拜存有盼望,並且仰望上帝所應許那位大衛子孫的來臨。而對於歷世歷代的信徒而言,這裏作為整本《希伯來聖經》的結尾亦帶出對耶和華聖殿和國度的期盼,指向將來上帝與子民永遠同在的美好願景,這跟《希伯來聖經》的第一卷書《創世記》中的伊甸園形成了首尾呼應。而在《新約聖經》開首的耶穌家譜(太1章),就為那位以色列人所仰望的彌賽亞(大衛子孫)的身分給予了答案。

希西家與瑪拿西的不同之處

希西家和瑪拿西這兩父子可謂處於猶大列王中好壞的兩極,是次綜覽雖未能涵蓋《歷代志下》所有的課題,然而我們仍可透過這兩個王的比對,去帶出書卷中一些重要的中心思想,以及從中有所反思。從書中的記述,二人所做的事可以說是正好相反:

希西家行耶和華眼中看為正的事,效法他祖先大衛一切所行的(29:2);瑪拿西卻行耶和華眼中看為惡的事,效法耶和華在以色列人面前趕出的列國那些可憎的事(33:2)。

希西家不但帶領猶大百姓一同守節敬拜上帝,他還呼籲以色列人要轉向耶和華(30:1、9);瑪拿西卻引誘猶大和耶路撒冷的居民行惡,比耶和華在以色列人面前所滅的列國更嚴重(33:9)。

希西家雖心裏驕傲,但他和耶路撒冷的居民卻願意一同謙卑,以致耶和華的憤怒在希西家的日子沒有臨到他們(32:26);相反,當耶和華警戒瑪拿西和他的百姓,他們卻不聽(33:10)。

希西家和瑪拿西同樣面對亞述大軍,希西家和以賽亞先知為此禱告,向天呼求,上帝就差遣一個使者進入亞述王的營中將敵人殺滅,讓他們經歷神蹟的拯救(32:20-21);相反,上帝不但沒有幫助瑪拿西,經文還提到是耶和華自己使亞述王的將領去攻擊他們(33:11)。

除了以上所列的比較之外,二人最大的分別其實是在於他們對聖殿的態度:

在有關希西家的記述中,作者第一樣提到的是,他開了耶和華殿的門,重新整修。他又潔淨聖殿,除去一切可憎之物,將聖殿分別為聖,重新獻殿並在其中獻祭,就像回到所羅門獻殿時那樣。而他所實施的宗教改革亦跟聖殿相關,他重新分派祭司和利未人的班次,使他們按各自的職分在耶和華殿的門內事奉。(見29:3、20-21;31:2)而作者記述他的兒子瑪拿西所做的第一件事,卻是重新建築他父親希西家所拆毀的丘壇,為諸巴力築壇,造亞舍拉,又敬拜天上的萬象,事奉它們。不但如此,他甚至在耶和華殿中以及聖殿的兩個院子為天上的萬象築壇,並在上帝殿內立雕刻的偶像。(見33:3-7)

聖殿象徵的是上帝的同在。因此,王對聖殿的態度正正反映了他們對上帝的心。希西家重視上帝,因此重視聖殿,上帝祝福他,使他所做的事情亨通;而瑪拿西無視上帝,因此肆意褻瀆聖殿,把聖殿弄得一塌糊塗,上帝就興起仇敵攻擊他。同一所聖殿,因著希西家和瑪拿西對聖殿的不同態度,帶來了不一樣的結果。可見上帝重視的,不只是那個有形的殿,祂更看重人的內心,就是人是否著緊祂的吩咐、看重祂的同在和願意遵行祂的道。在《歷代志下》的記述中,人對上帝的心明顯可從他對聖殿的態度反映出來。

二人的共通之處

希西家和瑪拿西雖然大不相同,然而他們仍有一個共通的地方。在有關希西家的記載中,記述了他幾次向上帝禱告:當他為從北國來到耶路撒冷守逾越節,卻未自潔就吃逾越節羔羊的百姓代求時,上帝應允他,醫治了百姓(30:18-20);當他面對亞述大軍的威脅而向上帝禱告時,上帝差派使者助他殺滅敵方大軍(32:20-21);當他病得要死而向耶和華禱告時,耶和華就應允他,並賜他一個預兆(32:24);最後當希西家心裏驕傲,及後與百姓一同謙卑的時候,主的憤怒在希西家的日子就沒有臨到他們(32:26)。上帝垂聽並應允希西家的禱告,我們大概會很容易理解,因為我們知道他效法大衛(29:2、34:2),真誠地面對自己的信仰,立志行上帝眼中看為正的事。

另一方面,之前瑪拿西一直不聽上帝的警戒,直到經歷被擄的審判,他在急難的時候終於懇求耶和華,就是在他列祖的上帝面前極其謙卑。結果耶和華同樣地應允他,垂聽了他的禱告,使他歸回耶路撒冷,仍坐王位。(33:12-13)如此作惡多端的人,上帝為何不任由他滅亡,為何仍應允他的禱告呢?事實上,在猶大列王之中,並沒有一位是完美的,希西家再好,最終亦有失腳。瑪拿西雖然惡事做盡,但他最後也在主前極其謙卑並且悔改。他們二人,當悔改歸向上帝的時候,上帝同樣垂聽,因為祂曾經應允所羅門:「這稱為我名下的子民,若是謙卑自己,禱告,尋求我的面,轉離他們的惡行,我必從天上垂聽,赦免他們的罪,醫治他們的地。」(7:14)

《歷代志下》雖然側重那些忠於上帝的君王,然而它亦提及那些背棄上帝的王以及他們為猶大帶來的惡果。即便如此,大衛的子孫仍然沒有斷絕,特別透過瑪拿西的記述,讓當時被擄回歸的百姓明白因著主的信實,立約的子民即使如瑪拿西一樣因背棄上帝而被擄到巴比倫(參33:11),但他們只要願意謙卑自己,禱告尋求上帝,真心悔改並轉離自己的惡行,上帝仍然是可信可靠的,他們仍可扭轉當時惡劣的景況,再次回到蒙上帝祝福的道路上。

定意尋求耶和華

「定意尋求耶和華」這個主題在《歷代志下》中多次出現(見11:16、12:14、15:2-4、15:12-13、15:15、16:12、17:4、19:3、20:3-4、22:9、25:15、26:5、30:19、31:21、34:3、34:27等),是書中一個重要的信息。當人得罪上帝的時候,上帝所要求的,並非先要百姓獻上多少祭牲,而是首先謙卑自己,向聖殿禱告,尋求上帝的面,並且轉離他們的惡行。也就是說,人要從他們原來所行的道路上,回頭轉向上帝,重回一個正確的方向,去行上帝眼中看為正的事。儘管《歷代志》原為一卷書,並且是連續的記述,但上、下兩冊的側重點略有不同。《歷代志上》強調聖殿在以色列民信仰生活中的重要性,讓在外邦統治底下的上帝子民能認清民族的根及其個人身分,激勵他們找回自己在建立上帝聖殿和國度中的崗位,並且為此盡力擺上。《歷代志下》則延續《歷代志上》的主題,帶出聖殿的建造和敬拜不可以只停留在表面形式上,而是所有稱為上帝名下的人,他們的內心也要回轉歸向上帝,與祂恢復一份親密的關係,他們在所行的路上都要定意尋求上帝,全心依靠祂,而這樣有形有實的敬拜才能得蒙上帝悅納和賜福。

從以上比較所得的屬靈反思

聖殿一直是猶太人信仰上的盼望和敬拜的中心,《歷代志》的作者鼓勵被擄回歸的以色列人參與聖殿的重建與恢復敬拜,然而從歷史上我們看見當日被擄回歸的百姓同心建造的第二聖殿已在公元70年被毀。在《約翰福音》2:19,耶書亞(耶穌)潔淨聖殿的時候曾說:「你們拆毀這殿,我三天內會建造起來。」他所說的殿是指他的身體。今天一個物質的殿雖不復存在,然而主以他的身體建造了一個由彌賽亞信徒與我們外邦信徒群體組成的屬靈的殿(林前3:16;彼前2:5)。因此《歷代志下》的信息仍然對今天的我們有所提醒,用希西家和瑪拿西為例,我們可有以下的反思:

1. 要以耶書亞作為我們敬拜的中心:希西家與瑪拿西對聖殿敬拜的態度反映他們對上帝的心,以及他們是否願意遵行上帝的吩咐。當耶書亞道成肉身,並以自己的身體為殿,就是犧牲了自己的性命來買贖我們,他就成了我們的主,也就是我們敬拜的焦點。這值得我們反思今天我們對敬拜主的態度如何?我們的敬拜是否真的以耶書亞為中心,抑或已經偏離、甚至以人作為焦點,利用宗教去滿足個人的需要呢?我們又有沒有承認耶書亞在我們生命中的主權,並真正按他所吩咐的而行?另外,我們的敬拜與團契不應只是行禮如儀,更非勉強地維持基本的運作去做做樣子,這樣有形而無實的敬拜活動只會徒費心思,我們要對那些恆常所做的事有所反思,並確保它朝著一個上帝喜悅的方向前進。

2. 定意尋求上帝,行在主喜悅的道路上:我們現代人的日常生活總是異常忙碌,可是這種種忙碌,是好像希西家一樣對準上帝的敬拜和侍奉,並且隨時都預備好面對自己的信仰,真誠地來到上帝面前;還是內裏好像瑪拿西那樣為自己設立不同的偶像,被上帝多次警戒仍不願回轉悔改,直到大難臨頭時才懂得謙卑自己呢?我們要留心不要被繁忙的生活牽著鼻子走,以致不知不覺間敬拜了上帝以外的偶像,而是該常常省察自己的內心與行事的動機,並且在所行的路上專心定意尋求上帝,時刻留心聖靈的督責和提醒,懂得及早回轉悔改,返回上帝喜悅的道路上。

3. 在不同的屬靈光景中,都要真誠地面對自己的罪,謙卑悔改:希西家和瑪拿西的生命雖然看似南轅北轍,但二人同樣有需要在主前謙卑悔改的時候。因此不論看上去多麼屬靈的人,都總有失腳和需要悔改的地方;而同樣地無論一個人再屬世,也仍能有回轉悔改的機會,這是上帝的恩典,因為上帝不輕看痛悔的心靈。事實上,毀滅一個人的並不是罪,而是對罪的縱容和不願悔改,因此我們必須真誠地面對自己的罪和信仰上的缺失,勇於認罪悔改,學習坦然無懼地來到主的施恩寶座前,為要得祂的憐恤、恩惠和幫助(參來4:16),這樣才能與上帝持續地維持一份完好的關係。

結語:活出有形有實的信仰

《歷代志》跨越從亞當到被擄回歸時期,並聚焦在大衛和所羅門的統治來敍述以色列的歷史,旨在表明上帝對大衛的揀選以及祂對大衛家的應許之確定。《歷代志下》記錄從所羅門至猶大諸王的記載,強調大衛王朝的延續,並闡明上帝賜福所有忠於祂和定意尋求祂的大衛子孫。

猶大最後雖因背道而被擄,聖殿也被毀,但耶和華已預定了一天,正如祂所說:「在那日,我必重建大衛倒塌的帳幕,修補其中的缺口;我必建立那遭破壞的,重新修造,如古時一般。」(摩9:11)《歷代志》所描寫的大衛和所羅門不僅僅是指歷史裏的大衛和所羅門,更是跨越時代和有象徵意義的。作者透過敘述他們的輝煌事蹟以至以色列臣服於外邦列國的時代,為要讓讀者期盼大衛王朝的復興,以色列終有一天會恢復像大衛和所羅門時代那樣的統治,而讀者尤其能夠從所羅門的事蹟明白和看清他們的過去、現在和未來。

大衛的統治預表著即將到來的彌賽亞君王的國度,他將會完全順服並執行上帝的旨意,實現大衛之約的應許。今天我們曉得那位大衛的子孫就是耶書亞彌賽亞(耶穌基督),他以自己的身體建造了屬靈的殿(約2:21),上帝透過耶書亞去實踐祂的永恆計劃,使人重新與自己建立關係。而《歷代志下》提醒我們,上帝是信實的,祂的應許必定成就,書卷結尾中波斯王居魯士的詔書中清楚提到,所有凡作上帝子民的都可以上耶路撒冷去建造殿宇。這同樣是對我們的呼籲,我們凡作上帝子民的都一同被呼召去建造上帝的殿,就是造就耶書亞的信徒群體。然而這書同時強調上帝的子民要定意尋求耶和華,專心仰賴祂,因此參與建造聖殿與其中的敬拜不單只是有形(進行宗教的儀式),亦必須有實(真誠地面對信仰,努力討上帝喜悅的心志)。這不但用以衡量每一位王,也是衡量每一位主的門徒的指標,是我們是否有分於上帝國度的決定性因素。深願我們都從此書的信息得著提醒,懂得時刻定睛於主,以他為我們生命的焦點,定意尋求他並從罪中轉回,與上帝維持一份完好的關係,以致我們可以活出一個有形有實,真正敬拜上帝的生命!

[1] 參《希伯來聖經》綜覽《歷代志上》查經摘要〈成為建造上帝國度的參與者〉。

[2] 作者保留了對約蘭(21:4-20)、亞哈謝(22:1-9)、亞哈斯(28:1-27)、亞們(33:21-25)、約哈斯(36:2-4)、約雅敬(36:5-8)、約雅斤(36:9-10)和西底家(36:11-14)的負面描述。雖然他也保留了對亞撒(14:2-16:14)和約沙法(17:1-21:3)褒貶不一的評價,但他對其他君王的評價比《列王紀》更為正面,如:羅波安(10:1-12:16)、約阿施(22:10-24:27)、亞瑪謝(25:1-28)、烏西雅(26:1-33)、約西亞(34:1-36:1)和瑪拿西(33:1-20),他省略他們的失敗並提供《列王紀》中沒有提及的正面記述。他以非常正面的方式去描繪亞比雅(13:1-14:1)、約坦(27:1-9)和希西家(29:1-32:33),部分是為了讓讀者期盼彌賽亞君王的來臨,他將實現作者對這些王的正面描繪所呈現的理想面向。參R.C. Sproul, ed., The Reformation Study Bible, Accordance electronic ed. (Orlando: Ligonier Ministries, 2005), paragraph 8167.

[3] The Complete Jewish Study Bible, (Hendrickson Publishers Marketing 2016), 1336.

[4] Raymond B. Dillard, 2 Chronicles, WBC 15; Accordance electronic ed. (Nashville: Thomas Nelson, 1987), 5.

[5] 若不把亞她利雅計算在內則共十九位猶大王,當亞哈謝死後,亞她利雅開始剿滅猶大王室所有的後裔並治理以色列。在第七年,祭司耶何耶大推翻亞她利雅並擁立大衛的子孫約阿施作王。《列王紀》和《歷代志》在形容亞她利雅統治時只描述「亞她利雅治理這地的時候」(王下11:3,代下22:12),而沒有採取公式的寫法,說明兩卷書的作者並不認可亞她利雅作為猶大合法的統治者。