「安息日研經坊」(2021-6-19)《希伯來聖經》綜覽:《阿摩司書》(筆者:Herbert Chan)

今次我們會簡介《十二先知》和綜覽《阿摩司書》,並討論以下問題:

1. 試根據《阿摩司書》5:4-24的記載,討論以色列民有哪些問題?而上帝對祂子民所要求的公義和公平包括甚麼?

2. 《阿摩司書》與《新約聖經》有哪些最為明顯的關聯?

簡介《阿摩司書》

1. 書名:《阿摩司書》的希伯來書名 עָמוֹס ‘Amôs̱來自1:1「這是猶大王烏西雅在位與約阿施的兒子以色列王耶羅波安在位的時候,大地震前二年,從提哥亞來的牧人阿摩司(עָמ֔וֹס ‘Amôs̱)所見的──他的話論到以色列。」

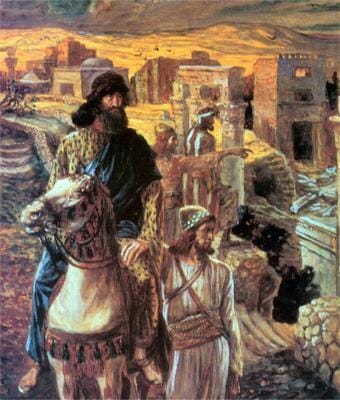

2. 作者:阿摩司(עָמ֔וֹס ‘Amôs̱)名字的意思是「負擔、支持」,意指對耶和華的負擔或支持。他的名字與以賽亞的父親亞摩斯相似,但兩者不論在原文或中文翻譯上也不同。阿摩司來自南國猶大的提哥亞[1],本身的職業是牧人,是修剪桑樹和牧放的(參7:14-15)。然而他竟然被上帝呼召去北國以色列宣講信息,筆者估計這可能反映:1)當時北國以色列中沒有人可供上帝差遣;2)北國以色列的政權拒絕聽取當地先知的宣講;3)以色列的問題已經極為嚴重,根本不用一個長時間事奉的專職先知(例如何西阿)也能指出他們的問題。以上這些原因其實並無排他性,可以同時並存,而從7:10-13祭司亞瑪謝要求阿摩司馬上離開以色列,可見以色列並不容許任何對政權有異見的人士存在,這支持1和2的可能性。

3. 成書日期:1:1的標題顯示阿摩司作先知的時間為烏西雅作王(主前790-740年)和耶羅波安二世作王(主前793-753年)期間,也就是說他大概與約拿、何西阿、以賽亞和彌迦等先知同期。經文另外又提及當時是一次大地震出現的前兩年[2],所以一般學者估計阿摩司真正作先知的時間極短,大概只有一年左右,並且是眾多寫作先知中最早的一位,估計在主前760年左右,也就是北國亡國(主前722-721年)前約40年。

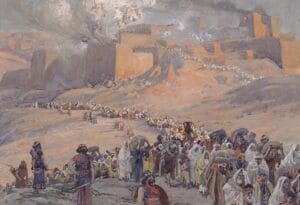

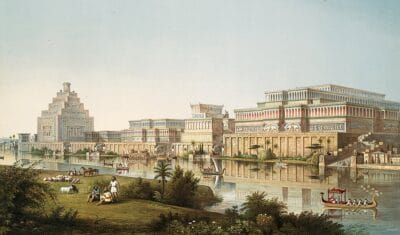

4. 歷史背景:耶羅波安二世能在北國以色列作王近40年,反映當時的政治局勢較為穩定(參王下14:23-29)。那時北方的亞蘭正被亞述帝國牽制著,同時以色列也沒有跟南國猶大出現內戰,因此當時的以色列國算是強盛。然而,政治和經濟環境的相對穩定以致人們生活安逸,讓當時的以色列國沒有意識到自己的問題嚴重,沒有意識到得罪上帝的後果會引致祂的審判臨到而亡國被擄。阿摩司就是在這個背景下對北國以色列發出嚴厲的提醒和警告,好讓以色列在審判來臨之前可以有機會回轉悔改,歸向上帝。

5. 特色和大綱:《阿摩司書》的大部分內容都是上帝直接對以色列的神諭或宣告,並主要以詩歌體裁寫成,甚少敘事。而《阿摩司書》全書共有九章,當中絕大部分經文都是指責以色列的問題、警告和審判她的話,幾乎只有最後六節經文是提及盼望的信息。以下是全書的大綱[3]:

I. 上帝的審判

對列國(1:1-2:5)

對以色列(2:6-16)

II. 上帝指控以色列

指責以色列的蔑視(3:1-4:13)

以色列的放縱(5:1-6:14)

III. 預言以色列的異象和象徵

蝗災、火災與鉛(7:1-17)

一籃夏天的果子(8:1-10)

上帝話語的旱災(8:11-14)

聖殿的柱子(9:1-10)

以色列的重建(9:11-15)

《阿摩司書》的內容重點

1. 上帝對列國的審判(1:1-2:5)

《阿摩司書》開始以「耶和華必從錫安吼叫(יִשְׁאָ֔ג yish’ag)……牧人的草場哀傷(אָבַל’āval)……」來表達上帝正以一份既憤怒又哀痛和失望的心情來帶出以下的審判和宣告。而《阿摩司書》的對象雖然是北國以色列,可是接著的經文卻是以審判以色列周邊的國家(當中包括猶大)來開始這書的。有學者指這種論述手法一方面是一種勸說的技巧:先讓以色列聆聽一些對自己有利的信息(指責對手的問題),就當她聽得非常留心、津津有味之時,先知才突然把話題轉移至以色列的問題,列出上帝對她的指責,好讓她能留心傾聽和正視自己的問題[4](情況就如昔日拿單先知指正大衛王的問題時,也是先以一個故事去讓大衛聽得氣憤,最後才指出「你就是那人!」;見撒下12:1-7)。而另一方面,筆者認為先審判以色列的周邊列國,然後才審判以色列,其實也有實質的作用:就是當阿摩司指責以色列社會中那些不公平和不公義的問題時,可突顯出上帝的行事和審判卻是十分公平和公義的!祂並非只針對以色列而言,而是也公正地審判列國。這讓以色列無法推諉,不能用任何藉口去抵賴說別國的問題比自己更嚴重。而事實上,阿摩司對這些列國的指責都同樣用上「(某某國家)三番四次犯罪」這句判語(合共用了七次),以強調上帝並非一時之氣去宣告審判的臨到,而是經過多次忍耐、給予機會改善卻得不到回應才施行的審判。這同樣是反映出上帝的審判是公正和叫人無法推諉的。

2. 上帝對以色列的審判(2:6-16)

論到對以色列的審判,阿摩司照樣指責「以色列三番四次犯罪」,他們「為銀子賣了義人,為一雙鞋賣了窮人」(2:6)、「把貧寒人的頭踐踏在地的塵土上,又阻礙困苦人的道路。父子與同一個女子行淫」(2:7)等等,就是一些社會上對人的欺壓和不公義的情況。其中中文翻譯「父子與同一個女子行淫(יֵֽלְכוּ֙ אֶל־הַֽנַּעֲרָ֔ה)」這句話,在原文其實未必一定指性方面的道德問題,因為除了這個翻譯之外,全書也沒有別處提及類似「姦淫」的指控,而且「行淫」在《聖經》裏往往是用另一些動詞來表達的[5],而這裏所用的動詞片語則多用作指「往……去」、「對著……方向走」,所以這裏可能只是強調兩個男人欺負或對付一個少女的情況。無論如何,阿摩司強調以色列民的問題在於他們為了少許自身的利益就欺壓別人、摒棄公義。他繼續指「你們卻把酒給拿細耳人喝,囑咐先知說:『不要說預言。』」(2:12),就是責備以色列民鼓吹著一種不敬虔和不聖潔之風(因為拿細耳人就是那些自願分別為聖,約束自己像大祭司那樣過聖潔生活,為要向上帝表達一份敬虔和樂意聖潔自守心志的人[6])。除了不公義和不敬虔的問題,以色列人不想聽那些來自上帝的話,反對先知作出不利自己的宣講。

3. 上帝指責以色列的蔑視(3:1-4:13)

上帝對以色列表明「在地上萬族中,我只認識你們;因此,我必懲罰你們一切的罪孽。」(3:2),並比喻說「二人若不同心,豈能同行呢?獅子若無獵物,豈會在林中咆哮呢?少壯獅子若無所得,豈會從洞裏吼叫呢?」(3:3-4)來說明凡事必有其原因,指上帝對以色列的審判並非無緣無故。就是因著他們認識上帝,然而卻要犯罪,以致祂不能不出手審判他們。留意這裏作者再次用上「吼叫(יִשְׁאַ֤ג yish’ag)」一詞,讓讀者聯想起1:2所帶出的上帝那份憤怒和哀傷的心情。

摩3:10「他們以暴力搶奪,堆積在自己的宮殿裏,卻不懂得行正直的事。」這是耶和華說的。

摩3:11 所以主耶和華如此說:「敵人必來圍攻這地,削弱你的勢力,搶掠你的宮殿。」

接著3:10-11指出他們不行正直的惡,以暴力和搶奪得來的東西來建立自己的宮殿,也就是他們的富庶和安全感(「宮殿」也可譯作「堡壘」),反映他們雖然是上帝的子民,經歷上帝的供應和賜福,然而卻與上帝的吩咐背道而馳。對此,上帝就以其人之道還治其人之身,預言以色列民將要經歷被人暴力和搶奪的後果(也就是預言以色列將要被以殘暴見稱的亞述人所惡待)。

摩 3:14 我懲罰以色列罪孽的日子,也要懲罰伯特利的祭壇;祭壇的角必被砍下,墜落於地。

摩 3:15 我要拆毀過冬和避暑的房屋,象牙的房屋必毀滅,廣廈豪宅都歸無有。」這是耶和華說的。

3:14-15繼續預告上帝的審判將要臨到,伯特利將要被拆毀(伯特利就是以色列的宗教中心,是耶羅波安立作敬拜金牛犢的兩個城市之一,另一個是北邊的但城),說明上帝已經不能再容讓子民拜金牛犢而不去敬拜祂。另外,那些較為權貴、富戶所建立的產業將要歸於無有,這暗示他們有份促成拜金牛犢和社會上的不公義之風(另參4:1)。

摩4:4「以色列人哪,任你們往伯特利去犯罪,到吉甲增加罪過,每早晨獻上你們的祭物,每三日納你們的十一奉獻;

摩4:5 任你們獻上有酵的感謝祭,宣揚你們的甘心祭,使人聽見,因為這是你們所喜愛的。」這是主耶和華說的。

摩4:4-5特別提及他們往伯特利去犯罪,也就是獻祭給金牛犢的問題。另外經文又提及到吉甲去獻祭,這讓讀者聯想起昔日掃羅王三番四次在吉甲獻祭時所犯的罪(參撒上11-15章,掃羅沒有等撒母耳回來就自行獻祭,又保留上帝所恨惡和命令要滅絕的亞瑪力人等),反映當時以色列民的問題,就如昔日掃羅王的問題那樣,為上帝所憎惡[7]。接著摩4:6-13多次出現「你們仍不歸向我」這句話,說明上帝用盡各種方法去警告和管教以色列,然而他們仍然三番四次地得罪上帝,不肯悔改去順服上帝。可以說,這是來自他們的一種高傲和對上帝的蔑視(另參6:8、8:7)。

4. 以色列的放縱(5:1-6:14)和上帝對祂子民所要求的公義和公平

第五章一開始記載阿摩司為以色列作了一首哀歌,帶出以色列將來慘敗的圖像,就是十個人出戰,九個要死去的景況(5:2-3)。

摩5:4 耶和華向以色列家如此說:「你們要尋求我,就必存活。

摩5:5 不要往伯特利尋求,不要進入吉甲(גִּלְגָּל֙ gilgal),也不要過到別是巴;因為吉甲(גִּלְגָּל֙ gilgal)必被擄走(גָּלֹ֣ה יִגְלֶ֔ה galoh yigleh),伯特利必歸無有。」

摩5:6 要尋求耶和華,就必存活,免得他在約瑟家如火發出,焚燒伯特利,無人撲滅。

5:4-5指上帝呼籲以色列尋求祂,不要敬拜別的,否則他們將要被擄。當中「吉甲」這個詞與「必被擄走」是個雙關語(wordplay)[8],強調以色列民會因為不尋求上帝而導致被擄的下場。當中經文繼續指出他們做了多種不義和不公平的惡行,例如:憎恨正直人、向貧窮人勒索、在城門口本應是伸張公義的地方屈枉貧窮人、迫害義人、收受賄賂、智慧人卻不敢作聲等等。這些惡行都違反上帝在《摩西五經》中要求子民要持守的誡命、律例和典章。

最後先知以「惟願公平如大水滾滾,公義如江河滔滔。」來指出上帝的期望(5:24),而這句話的中文翻譯其實也十分傳神地帶出其原文的意思,就是上帝期望公平和公義要在祂的子民中間源源不絕、湧流不息!而從上下文所見,上帝對子民的要求包括:1)尋求和依靠上帝(因為真正的公平和公義並非按照人自己的意思,而是要根據上帝的標準而定);2)不以自己的利益為首(5:11-12);3)要憐憫和看顧弱勢(5:10、12);4)審訊要公平(5:10、12),活出恨惡邪惡,喜愛良善,秉公行義的生命[9](5:14-15);5)智慧人要敢於發聲,不再沉默!就是那些有能力的人好應為弱勢和沒有能力的人發聲,積極地帶出上帝所要求的公平和公義。[10]

接著第六章記載當中的權貴和富戶以為上帝的審判不會那麼快來到,於是死不悔改(6:3),結果上帝讓這些人首先被擄,而他們逍遙的歡宴也必將消失。(6:4-7)上帝針對著他們的高傲、自誇和對別人的欺壓等情況,宣告他們將要因著自己的惡行而遭報,從哈馬口直到亞拉巴(也就是從北到南的整個以色列地)[11]。(6:13-14)

5. 預言以色列的異象和象徵:蝗災、火災與鉛(7:1-17)

7-9章記載阿摩司預言以色列將要遇見的四個異象。首兩個異象是有關上帝所降下的蝗災和火災(7:1、4),當時因著阿摩司求情,結果兩個災都被免去了,可見真正來自耶和華的先知並非一味只懂得惡言指責,而是在責備和宣告審判的背後,是帶著一份關愛和承擔,致力為子民禱告代求,既盼望子民回轉悔改歸向上帝,也同時懇求上帝回轉改變祂的心意,不去降災禍給自己的同胞百姓(7:2-3、5-6)。接著第三個異象是「主手拿鉛垂線,站立在依鉛垂線建好的牆邊。」(7:7)當中「鉛垂線」是較為古舊的翻譯。它的原文 אֲנָךְ ’anach只出現在《阿摩司書》,其他《希伯來聖經》經卷並沒有出現過,因此其意思十分含糊。過去通常被翻譯「鉛垂線」,意指建築城牆時用來量度垂直水平的工具,但現近代學者因著對古近東的語言學認識多了而普遍將這字改為指「鉛」或「錫」等的軟金屬,表示以色列的城牆不夠堅固,容易被攻破,而這個明白亦更貼近上下文的意思(7:9)。

這時經文刻意記載一段伯特利的祭司亞瑪謝與先知阿摩司的對話(7:10-17)。當中亞瑪謝代表著耶羅波安二世的政權,拒絕接受阿摩司的顛覆性預言,他作為上帝的僕人本應彰顯上帝的真理,讓地上的君王回轉去按照上帝的心意而行,然而他卻為了鞏固王和自己的勢力,就拒絕了阿摩司的話,並命令他立即離開當地返回南國。對此,阿摩司即時宣告上帝對亞瑪謝的審判(7:16-17)。這段對話,在整卷《阿摩司書》中猶如一個例證,表明以色列的屬靈問題和死不悔改的態度。加上之前兩個異象的災都已經提及過阿摩司的求情,反映上帝將要對以色列施行的亡國審判其實十分公義,情況就如今天法官指出某某罪犯的惡行證據確鑿,並已考慮過所有求情信之後而得出合適的判詞和刑罰一樣。

6. 預言以色列的異象和象徵:上帝話語的旱災(8:11-14)和聖殿的柱子(9:1-10)

這段經文指上帝必派饑荒降在以色列地,但解釋「人飢餓非因無餅,乾渴非因無水,而是因不聽耶和華的話。」(8:11)以說明饑荒並非以色列民真正要面對和改善的問題,而是要改變他們那種一心要依靠別神而不聽從上帝的景況(8:14)。而他們不想聽從上帝的心態,直接導致他們無論怎樣尋找也得不著上帝的話。經文接著用了多個圖像去表達他們最終的結局就是亡國被擄的慘況。他們在伯特利用作敬拜的聖殿和祭壇要被拆毀、子民要被剪除、以色列家要在萬國中飄流,而那些以為災禍必不會臨到的人,都必定要死在刀下。(9:1-10)也就是說上帝公義的審判必會臨到。

7. 預言以色列的異象和象徵:以色列的重建(9:11-15)

《阿摩司書》全書都充滿責備和審判的話,直到最後這六節經文,才讓我們稍稍一瞥黑暗的審判過後將會出現的一線曙光。

摩9:11「在那日,我必重建大衛倒塌的帳幕,修補其中的缺口;我必建立那遭破壞的,重新修造,如古時一般,

摩9:12 使以色列人接管以東所剩餘的和所有稱為我名下的國。這是耶和華說的,他要行這事。

其中9:11所記的「大衛倒塌的帳幕」,學者多數認為是指「大衛的王朝」(北國以色列原本也屬大衛的,那是在所羅門之後才分裂的),而要「重建」,就是指「大衛的王朝」經歷南北分裂到後來南北兩國先後經歷亡國和被擄等災難,都並非上帝所樂見的,上帝仍然要在管教過後,重建和修復以色列。最終目的就是復興以色列去讓外邦人也能歸於上帝的名下(參9:12)[12]。換言之,上帝興起以色列國,並非出於以色列自己的本事,而是上帝想要讓全地都認識祂,把榮耀歸給祂。最後經文用了多幅農耕收成的圖像,去表達上帝將會讓被擄的子民回歸並重建當地來為這書作結(9:13-15)。

《阿摩司書》與《新約聖經》最為明顯的三個關聯

1. 審判的主題:《新約聖經》本身延續著《希伯來聖經》裏上帝是審判全地的主這個觀念(例如參羅2:2、2:12、14:10;林前5:13;來12:23等)。而隨著使徒對「主」的觀念從「耶和華」轉移至「基督」[13],並明白耶書亞(耶穌)死後復活,被上帝高舉作王,賜予審判世界的權柄後,《新約聖經》除了保持上帝會施行審判這個觀念之外,也加上了我們各人都要站在基督的審判臺前受審(林後5:10;提後4:1),甚至更有經文指聖徒也有審判的權柄(例如林前6:2)。另外,《啟示錄》記載的各種災難、白色大寶座等(參啓20:11-12),都明顯與上帝的審判有關。

而主耶書亞第一次來到世上的時候,他表明要做的是赦罪和憐憫,但在他的教導中也不時會帶出審判的提醒和警告的信息,例如:「但是我告訴你們:凡向弟兄動怒的,必須受審判;凡罵弟兄是廢物的,必須受議會的審判;凡罵弟兄是白痴的,必須遭受地獄的火。」(太5:22)或當有城鎮拒絕接受耶書亞的時候,他就說「在審判的日子,所多瑪和蛾摩拉地方所受的,比那城還容易受呢!」(太10:15、11:24;另參太11:22、12:41-42以及其在符類福音的平行經文),以及「我實在告訴你們,你們這些跟從我的人,到了萬物更新、人子坐在他榮耀寶座上的時候,你們也要坐在十二個寶座上,審判以色列十二個支派。」(太19:18)。可以說,從基督的第一次到來以至他日後將要再來,「審判」都是福音裏所包含、《新約聖經》所教導的重要信息,提醒人們要認罪悔改、歸向上帝!而耶書亞就如先知阿摩司那樣,在警告和宣告審判的背後,同時內心也帶著希望人回轉悔改歸向上帝的期盼。

2.公平和公義的主題:在四福音書中,《路加福音》大概是最強調天國的福音包含看顧貧窮人和社會上處於弱勢的邊緣人士的那卷了。例如,耶書亞在拿撒勒會堂讀出《以賽亞書》所記「我要傳福音給貧窮的人;差遣我宣告:被擄的得釋放,失明的得看見,受壓迫的得自由(路4:18;參賽61:1-2、42:7、58:6)這些與彌賽亞觀念有關的經文。另外,耶書亞也在比喻中提及擺設宴席去請那些貧窮的、殘疾的、瘸腿的、失明的人等(路14:13-14)。而他對撒該的接納,也讓他用行動在主面前悔改說:「主啊,我把所有的一半給窮人;我若勒索了誰,就還他四倍。」(路19:8)。在在都表示福音是要讓弱勢和貧窮人得著拯救和看顧。除了《路加福音》,《新約聖經》中教導人要施行憐憫、公平和公義的書卷中較為突出的,筆者認為是《雅各書》。當中作者提醒信徒「清潔沒有玷污的虔誠就是看顧在患難中的孤兒寡婦,並且保守自己不沾染世俗。」(雅1:27),並且「不可按著外貌待人……你們卻羞辱貧窮的人。欺壓你們,拉你們到公堂去的,不就是這些富有的人嗎?」(雅2:1-6)。最後,保羅亦有提醒信徒「我們認為不體面的,越發給它加上體面;我們不雅觀的,越發裝飾得雅觀。」(林前12:23)就是要教導信徒不以外貌待人,甚至要刻意去看顧那些不體面的信徒,好叫他們和世人都知道上帝接納人的內心過於外在的表面。最後,如果要聯想不公義的例子,或許會想到出賣耶書亞的門徒猶大、那些對付耶書亞的宗教領袖、聖殿的體制,以及羅馬的政權怎樣有份殺害義人耶書亞的惡行。

3. 重建大衛倒塌的帳幕的主題:正如許多其他先知書一樣,阿摩司除了勸告、責備和宣告審判的信息,也帶出了審判中的盼望,也就是「重建大衛倒塌的帳幕」這個「復興大衛王朝」的遠景。《新約聖經》對此的看法並不是在政治上讓地上的以色列國獨立、復興或再次強大起來(這本來也是主耶書亞復活過後一班使徒當時的期望;見徒1:6-7),然而耶書亞表明讓天國的福音傳遍才是至關重要!也就是說,他作為大衛的子孫,真正的「大衛王朝」並非指地上的國度,而是上帝賜與基督作王掌權的屬靈國度!在這個國度裏,除了有猶太的信徒也包括了我們外邦的信徒。《使徒行傳》15:13-21記載在耶路撒冷會議上,雅各就引用「重建大衛倒塌的帳幕」這句話(參摩9:11-12所指也包括外邦人的理解),去表明上帝的心意一直是要讓外邦人能夠有份去認識和歸向祂(例如參申4章)。當時這個應許開始應驗,而今天我們其實也有份成就《阿摩司書》這個應許,成了上帝的子民,有份去建立祂的國,在地上彰顯上帝所喜悅的公平和公義。

結語:活出公平和公義的生命

《阿摩司書》強調上帝的子民必須活出公平和公義的生命,這是從《摩西五經》中上帝對百姓早就定下的要求和準則,而上帝自己也是這樣行事。先知阿摩司提醒主前八世紀的以色列國,不要為了自己的利益而行不義、欺壓貧窮人、蔑視上帝的話、高傲自恃地追求安逸的生活而不尋求歸向上帝,並列出例子去比對子民的不義和上帝處事的公平和公義,說明上帝審判北國以色列是合理且公道的(例如祂也審判以色列周邊國家、亞瑪謝拒絕接受上帝的話說明以色列的罪證確鑿、上帝的審判不是沒有考慮過阿摩司為他們的求情等等),也就是叫以色列無法推諉自己是罪有應得的,明白到上帝必會讓亡國被擄出現。不過,上帝仍然希望給予他們回轉悔改的機會,因為亡國被擄是發生在若干年之後,他們仍有機會痛改前非。只可惜《聖經》的記載告訴我們當時的子民不懂得回轉悔改歸向上帝。

今天當我們有份應驗「重建大衛倒塌的帳幕」這個應許,我們有份作上帝子民的一分子,又是否有留心自己的一言一行是不是真正行出公平和公義?基督教的服務是否真的在幫助弱勢社群還是只服侍富戶?我們又是否按外貌待人而不樂意讓貧窮和不體面的人進入我們的群體?我們要謹記上帝會施行公義的審判,並不要因為暫時的安逸而像當時的以色列民那樣,沒有意識到自己所行那些不公平和不公義的惡行。但願我們不但得著主耶書亞的救恩,也有著他憐憫和看顧弱勢的那份心腸,並立志離惡行善,活出上帝喜悅的生命!阿們。

[1] 提哥亞位於伯利恆東南方,與耶路撒冷有十多哩的距離,是座落於猶大山區的一個城鎮。

[2] 猶太拉比指《聖經》中記載過三次大地震,分別是:1)西奈山的經歷、2)烏西雅年間這一次(摩1:1;另參8:7-8),以及3)撒迦利亞預言末後彌賽亞來臨時(亞14:5)。由於《撒迦利亞書》也引用烏西雅年間的這次地震,相信這場地震廣為人知。事實上,以色列位於地震帶,不少歷史文化遺跡不是被戰爭摧毀,就是被地震破壞。

[3] 參 The Complete Jewish Study Bible, (Hendrickson Publishers Marketing 2016), 813。

[4] 參考李思敬博士,《阿摩司書》信息的錄音。

[5] 「行淫」會較多用動詞 זָנָה zānāh去表達,又或者用「進入」的動詞 בּוֹא bô’去代表「同房」。

[6] 參本機構的網上查經摘要文章〈五經中的耶書亞:從屬靈美德到被主使用〉。

[7] 撒上15:26 撒母耳對掃羅說:「我不同你回去,因為你厭棄耶和華的命令,耶和華也厭棄你作以色列的王。」

[8] 兩者在原文的子音都相同,都包含g l g l的音。

[9] 另參上文提及上帝在1:1-2:5也對列國施行審判,7:1-6先知的代求等等,所以上帝的公義也成了子民的榜樣。

[10] 7:10-17 祭司亞瑪謝與阿摩司的對話其實出現了兩個例子:祭司亞瑪謝本應要代表上帝發聲,怎料他卻為了維護權勢而拒絕上帝的話,相反阿摩司則從南國遠道前往北國勸說,表明了他面對不義的政權也無懼地敢於為主發聲。

[11] 上帝對以色列的審判是「以色列家,看哪,我必興起一國攻擊你們;他們必欺壓你們,從哈馬口直到亞拉巴的河。」(6:14)當中提及的「從哈馬口直到亞拉巴」,意思是從應許地以北靠近大馬士革的哈馬口到南端的死海一帶(亞拉巴的意思是裂谷,也就是約旦河和死海位處的地帶)。而「從哈馬口直到亞拉巴」本來是當時上帝眷佑耶羅波安二世讓以色列得以收回的地土(參王下 14:25),但現在因為以色列的惡行,上帝將要收回對以色列的祝福了。

[12] 9:12中以東和所有的列國有平行的意思,而以東(以掃的後人)往往代表著敵檔上帝和以色列,所以這裏指那些剩餘不再對抗上帝的人,和列國中所有願意歸於上帝的人,上帝其實都願意接納,並放在以色列的手下。

[13] 參上一篇查經摘要〈《希伯來聖經》綜覽《約珥書》:在末世中信徒要持守的品行〉註腳6。