「安息日研經坊」(2024-11-09)《妥拉》與《先知書選段》利11:1-47;賽40:16及其後查經摘要(作者:Herbert Chan)

上圖為不潔淨動物的佳餚(圖片來自 yayimages.com)

今段《妥拉》經文(利11:1-47)主要記載的是「飲食上動物的潔淨條例」(以下簡稱:「食物的潔淨條例」),可是現今主流基督教是無須遵守這些條例來限制信徒飲食的,那麼這些條例對作為基督徒的我們來說有甚麼屬靈意義?

簡介今段《妥拉》經文(利11:1-47)

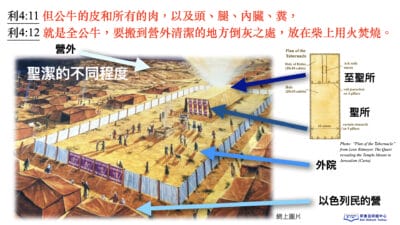

上一段《妥拉》記載亞倫的兩個兒子拿答和亞比戶獻上凡火而死在耶和華面前之後,耶和華提醒祭司要懂得分辨和教導以色列民有關聖與俗、潔淨與不潔淨的觀念,以及亞倫因為著緊何謂耶和華看為美的事,而決定不吃贖罪祭的公山羊,最終得到摩西(也代表上帝)的認同和悅納。這個要懂得「分辨聖俗及潔與不潔」的主題,在今段《妥拉》繼續提及並一直延伸至《利未記》15章以及往後幾段《妥拉》經文[1]。這成為繼祭司要學會著緊上帝的心意和聖潔之後,輪到其他上帝的子民也要學習著緊祂的心意和聖潔,好讓他們也成為聖潔,讓聖潔的上帝可以住在他們中間。

今段的《妥拉》經文(11:1-47)所記有關「食物的潔淨條例」,是所有潔淨條例之首,所以必然有其獨特性及重要意義。不過,按照《使徒行傳》15章耶路撒冷會議的結論,我們作為外邦基督徒是無須遵守這些飲食條例也能得救的。我們已因信稱義成為上帝的子民,並有聖靈作為憑據,以致一般信徒都對這些條例容易走了兩個極端:一是置之不理,認為這些條例已經過時或與自己毫無關係;或是嘗試嚴守這些飲食條例(這屬少數),然而卻因此容易走向律法主義、與其他信徒不合一甚或產生了錯誤的救恩觀。筆者認為但凡要了解律法條例的本質,我們不能單按字面去解讀和應用,而是必須先理解條例背後的屬靈原則和意義,才能恰當地應用於我們的信仰和處境中。以今段《妥拉》經文為例,以下筆者會先按其大綱論述整段利11章的基本意思和相關的《先知書選段》經文(賽40:16及其後),然後嘗試好像猶太釋經中常用的四層解經手法那樣(Peshat, Remez, Derash, Sod;簡稱 PaRDeS)去分享我們從今段《妥拉》可得出的四層屬靈意義,以及如何讓現今的基督徒也可以應用出來。

首先,我們要知道今段《妥拉》經文(11:1-47)所談及「動物是否潔淨」的觀念,其實早在挪亞的時代已經存在(見創7:2-9),並相信在古近東的不同文化中也有類似的觀念。所以經文在這裏的記載有可能只是反映(或說是詳細列出)當時以色列民的既有觀念,並進一步提供了上帝定為潔淨和不潔淨的具體條件,以便祭司和子民去分辨,不過經文由此至終也沒有清楚交代上帝將動物定為潔與不潔的背後原因,所以我們在推論的時候需要份外謹慎。另外,《申命記》14:3-21是今段《妥拉》的平行經文,作為摩西對今段經文的重述或教導,不過由於那是簡化版,內容上也分別不大,筆者暫不詳細討論,會留待日後查考《申命記》的時候再論述。以下是今段《妥拉》經文的建議分段大綱(為方便理解和討論,每個分段的句首均加入了單字作為主題):

A. 地:地上一切的走獸中可吃的動物(11:1-8)

B. 水:水中可吃的動物(11:9-12)

C. 天:飛鳥中可憎的動物(11:13-19)

D. 天:凡有翅膀卻用四足爬行的群聚動物都是可憎的(11:20-25)

F. 地、死:其餘地上不潔的動物;強調屍體帶來不潔淨(11:26-28)

F. 地、死:在地上成群不潔淨的群聚動物,死後也不潔淨(11:29-31)

G. 死:不潔淨的群聚動物屍體所帶來的影響及處理(11:32-38)

H. 死:可吃的動物屍體,暫時不潔淨到晚上(11:39-40)

I. 地、死:凡在地上成群的群聚動物都是可憎,不可吃的(11:41-43)

J. 結論:要因為耶和華上帝而分別為聖,並懂得分辨潔淨的和不潔淨的、可吃的和不可吃的(11:44-47)

A. 地:地上一切的走獸中可吃的動物(11:1-8)

利11:1 耶和華吩咐摩西和亞倫,對他們說:

利11:2 「你們要吩咐以色列人說,地上一切的走獸中可吃的動物是這些:

利11:3 凡蹄分兩瓣,分趾蹄而又反芻食物的走獸,你們都可以吃。

利11:4 但那反芻或分蹄之中不可吃的是:駱駝,反芻卻不分蹄,對你們是不潔淨的;

利11:5 石獾,反芻卻不分蹄,對你們是不潔淨的;

利11:6 兔子,反芻卻不分蹄,對你們是不潔淨的;

利11:7 豬,蹄分兩瓣,分趾蹄卻不反芻,對你們是不潔淨的。

利11:8 這些獸的肉,你們不可吃;牠們的屍體,你們也不可摸,對你們都是不潔淨的。

11:1-8記載「食物的潔淨條例」中有關地上可吃走獸的條例。當中「走獸」一詞(11:2)的原文 בְּהֵמָה behēmāh 也可譯作有人飼養的牲畜(見11:46),而上帝以這些動物是否反芻和分蹄來作為分類的條件。經文先提及「凡蹄分兩瓣,分趾蹄而又反芻食物的走獸」為子民可以吃的主流類別,然後再提及「反芻卻不分蹄或分趾蹄卻不反芻」為子民不可以吃的種類,藉此教導以色列民明白這些對他們來說並不潔淨,就是死了的屍體也不可摸(留意這裏並沒有提到潔淨動物的屍體是否可以摸)。

B. 水:水中可吃的動物(11:9-12)

利11:9 「水中可吃的是這些:凡在水裏,無論是海或河,有鰭有鱗的,都可以吃。

利11:10 凡在海裏、河裏和水裏滋生的動物,就是在水裏所有的動物,無鰭無鱗的,對你們是可憎的。

利11:11 牠們對你們都是可憎的。你們不可吃牠們的肉;牠們的屍體,也當以為可憎。

利11:12 凡在水裏無鰭無鱗的,對你們是可憎的。

11:9-12記載「食物的潔淨條例」中水中可吃動物的條例。這次上帝以是否有鰭有鱗來作為分類條件,當中「有鰭有鱗的」為子民可以吃的主流類別,而「無鰭無鱗的」則是不可以吃的種類。有拉比解釋指這條件是因為無鰭無鱗的動物多在海床生活,不會浮上水面接觸陽光,所以對子民並不健康[2]。不過筆者認為我們不應該把「潔淨與不潔淨」與「是否健康」扣上必然的關係,因為經文本身沒有提及,而且在上一段的《妥拉》查經摘要中,筆者也指出「潔淨與不潔淨」在其他情況中更是與聖俗的程度是否匹配有關[3]。例如,利12章提及生孩子的情況也會帶來不潔(甚至不潔日子的長短更視乎是生男還是生女),反映問題的關鍵其實主要是建基於「這是上帝所定的規矩:上帝認為是潔淨就是潔淨,祂認為是不潔就是不潔」。無論如何,這裏經文指他們不但不可以吃不潔淨的動物,更要看為可憎,就連牠們的屍體也當以為可憎。換句話說,上帝是在教導子民祂眼中的喜惡,向子民灌輸祂的價值觀,讓他們學習跟隨,以致生命被塑造。

C. 天:飛鳥中可憎的動物(11:13-19)

利11:13 「飛鳥中你們當以為可憎,不可吃且可憎的是:鵰、狗頭鵰、紅頭鵰,

利11:14 鷂鷹、小鷹的類群,

利11:15 所有烏鴉的類群,

利11:16 鴕鳥、夜鷹、魚鷹、鷹的類群,

利11:17 鴞鳥、鸕鶿、貓頭鷹,

利11:18 角鴟、鵜鶘、禿鵰,

利11:19 鸛、鷺鷥的類群,戴鵀與蝙蝠。

11:13-19記載「食物的潔淨條例」中有關可吃的飛鳥的條例,留意「飛鳥」的原文עוֹף ʿôph 在往後的經文也包括其他有翅膀的生物(見11:19、20、23)。這次經文並沒有指出動物的分類條件,所以基本上大部分飛鳥都是可以吃的主流類別,而不能吃的就是經文所列出的個別種類。這些被定為「不可以吃」同時也要被視為「可憎」,當中經文繼續沒有交代背後的原因。筆者認為這也許是與牠們的本性較為火爆、會進行獵殺、有毒、會吃腐肉等有關,或屬於一些特別的種類,以蝙蝠為例,牠像鳥一樣會飛但卻屬哺乳類,而鸛和鷺鷥的類群則擁有較一般鳥類為長和巨型的嘴去吞吃食物,並且同樣也是會捕獵、吞吃魚類的種類。

D. 天:凡有翅膀卻用四足爬行的群聚動物都是可憎的(11:20-25)

利11:20 「凡有翅膀卻用四足爬行的群聚動物,對你們是可憎的。

利11:21 只是有翅膀卻用四足爬行的群聚動物中,足上有腿(有小腿、能屈膝;參【環聖】註腳)在地上跳的,你們還可以吃;

利11:22 其中你們可以吃的有蝗蟲的類群,螞蚱的類群,蟋蟀的類群和蚱蜢的類群。

利11:23 其餘有翅膀有四足的群聚動物,對你們都是可憎的。

利11:24 「這些都能使你們不潔淨。凡摸牠們屍體的,必不潔淨到晚上。

利11:25 任何人搬動了牠們的屍體,要把衣服洗淨,必不潔淨到晚上。

承接上文有關可吃的飛鳥的條例,11:20-25主要關乎一些用四足爬行的群聚動物。而有別於上一段的飛鳥類型,這段經文中並沒有為會飛的群聚動物列出分類條件去決定是否可以吃,而是所有「凡有翅膀卻用四足爬行的群聚動物」都為不可以吃的主要類別,然後只列出部分可以吃的例外種類(11:22)!這有別於之前三次論述的次序(先主流、後例外),反映這些「食物的潔淨條例」中對動物的分類和論述的先後次序其實並沒有一定的規律或原因,而是上帝純粹透過最簡短和清晰的吩咐,去叫子民知道如何分辨祂所定為喜悅和不喜悅子民吃的食物。可以說,子民其實只需忠心地按照上帝的吩咐而行就已經可以了,即使有時未必明白條例背後的原因,也無阻他們遵守上帝的話、成為順服上帝的兒女!這提醒我們即使有時遇到不明白的情況,我們仍然要學習忠心順服主的教導。另外,11:1-25涵蓋了地上、水中、天上的動物,就如上帝在創造時充滿所有空間那樣,子民順服聽從祂的話,是沒有一個空間可存有例外的!最後,留意11:24-25開始更多提及動物死後的情況(這在下文將會漸漸成為主題),我們也許可以理解,這是因為「群聚動物」較為容易出現在家居環境中,所以也會對子民造成較大影響,使他們成為不潔,以致經文要用較多篇幅去記述,包括子民如何處理不潔的情況,要怎樣做才能變回潔淨等等。

E. 地、死:其餘地上不潔的動物;強調屍體帶來不潔淨(11:26-11:28)

利11:26 凡蹄分兩瓣卻不分趾或不反芻食物的走獸(בְּהֵמָה;也可以翻譯作「牲畜」;參11:3),對你們是不潔淨的;誰摸了牠們就不潔淨。

利11:27 凡用腳掌行走,四足行走的動物,對你們是不潔淨的;凡摸牠們屍體的,必不潔淨到晚上。

利11:28 誰搬動了牠們的屍體,要把衣服洗淨,必不潔淨到晚上。這些對你們是不潔淨的。

11:26-28表面上重複了一開始有關是否分蹄和兩瓣的走獸,但其實重點已經從是否可以吃這些動物,轉移至牠們是不潔淨、不可以摸,並連屍體也是不潔淨、也不可以摸的重點了!而11:27再補充記載另一類用腳掌行走的動物,也就是沒有蹄,只用腳掌行走的四足行走動物(例如:貓、狗、獅子、熊等等)。當中經文再沒有提及是否可吃,更沒有提及例外,只強調牠們全部都為不潔淨,而如果接觸到的話,子民應當如何變回潔淨的狀態。可以說,經文在這裏已經把重點轉移至如何避免和處理不潔淨、如何變回潔淨的條例了。

F. 地、死:在地上成群不潔淨的群聚動物,死後也不潔淨(11:29-31)

利11:29 「在地上成群的群聚動物中,對你們不潔淨的是這些:鼬鼠、鼫鼠、蜥蜴的類群,

利11:30 壁虎、龍子、守宮、蛇醫、蝘蜓。

利11:31 這些群聚動物對你們都是不潔淨的。在牠們死後,凡摸了牠們屍體的,必不潔淨到晚上。

11:29-31列出一些不潔淨的「在地上成群的群聚動物」,並強調牠們的屍體會對子民帶來不潔的影響。當中這些動物,部分會出現「斷掉尾巴」的情況,筆者認為也許可以理解這為身體出現殘缺、流血的狀況,也就是步向死亡的一個階段,難怪牠們要被定為不潔淨的動物。

G. 死:不潔淨的群聚動物屍體所帶來的影響及處理(11:32-38)

利11:32 其中死了的,若掉在任何東西上,這東西就不潔淨,無論是木器、衣服、皮革、麻袋,或是任何工作需用的器皿,都要泡在水中,必不潔淨到晚上,然後才是潔淨的。

利11:33 若有一點掉在瓦器裏,裏面的任何東西就不潔淨了;你們要把這瓦器打破。

利11:34 其中一切可吃的食物,沾到那水的就不潔淨;器皿裏可喝的東西,也必不潔淨。

利11:35 牠們(這些群聚動物;見11:31)的屍體,只要有一點掉在任何物件上,那物件就不潔淨。無論是烤爐或爐灶,都要打碎;它們不潔淨,而且對你們也不潔淨。

利11:36 但是水泉或池子,就是聚水的地方,仍是潔淨的;凡摸這些屍體的才不潔淨。

利11:37 若牠們的屍體有一點掉在要播的種子上,種子仍是潔淨的;

利11:38 若水已經澆在種子上,牠們的屍體有一點掉在上面,這種子對你們就是不潔淨的了。

11:32-38明顯不是記載動物的類別,而是怎樣分辨動物屍體可能導致其他東西的不潔。因為11:29-31提及的群聚動物一般都容易在家居地方出現,以致其屍體較容易使家中物件成為不潔。經文指這些動物屍體所接觸過的東西,基本上都要泡水到晚上才能變回潔淨(11:32)。可是,受沾染的瓦器則要直接被打破、不能再用(11:33),這相信是由於不潔之物容易滲透在瓦器中而不能輕易透過泡水去洗淨,所以唯有打破它們,讓它們不可再用(用現今的例子,情況就如煲中藥用的瓦煲在洗淨後仍然會散發出中藥味道一樣,這是因為中藥的液體已經滲進瓦器那些細微的縫隙中而難以被徹底清除)。11:36指水泉或池子等一般會流動的水則不會沾染不潔,這估計是因為不潔淨的情況本是可被水帶走的。而11:37記載種子本身不會沾染不潔,但如果被澆過水後則也會不潔,這相信是因為種子在澆水後有機會破壁發芽,或因表面濕了而讓不潔之物容易滲進種子裏。可以說,這裏帶出不潔淨是有傳染性、二次傳播性、滲透性等問題,這會影響子民的日常起居生活。

H. 死:可吃的動物屍體,暫時不潔淨到晚上(11:39-40)

利11:39 「你們可吃的走獸中若有死了的,誰摸了牠的屍體,就必不潔淨到晚上。

利11:40 人若吃了那已死的走獸,要把衣服洗淨,必不潔淨到晚上。人若搬動了那已死的牲畜,要把衣服洗淨,必不潔淨到晚上。

11:39-40再重提之前提及過的「走獸」,並加以說明他們的屍體會帶來不潔,人不應該吃或接觸以致沾染不潔。筆者想澄清一點,這裏所指的走獸屍體其實是指自然老死、受傷而死或病死等情況,而不適用於屠宰牠們來用作獻祭的情況,因為獻祭用的祭牲在被帶到祭司面前時都是活的,而且是健康、完好和潔淨的。而經文多次強調「要洗衣服」、「必不潔淨到晚上」等,讓人明白其實在日常生活中人也有許多不同的情況出現(例如:因為意外)而無意間接觸了動物的死屍導致不潔,以致需要處理(如洗衣服)。也就是說,不潔未必是人刻意沾染而引致的,而是本身也可在生活中自然引起的。無論如何,當人遇到不潔的時候,上帝給予了正確的方法和機會去讓人走出不潔的境況,使人可以再次恢復潔淨的狀態,得以再次去親近上帝。

I. 地、死:凡在地上成群的群聚動物都是可憎,不可吃的(11:41-43)

利11:41 「凡在地上成群的群聚動物都是可憎的,都不可吃。

利11:42 凡用肚子爬行或用四腳爬行,或是用多足的,地上一切群聚的動物,你們都不可吃,因為是可憎的。

利11:43 你們不可因任何群聚的動物使自己成為可憎的,也不可因牠們成為不潔淨,染了污穢。

11:41-43說明全部地上成群的群聚動物,和凡用肚子爬行或用四腳爬行的都是可憎的,並無例外;可是,之前11:29-31所列出的只是個別地上成群的群聚動物中不潔的動物例子(即不是全部)。這表面上看似矛盾,但其實仔細一看,11:41這裏指的是牠們全都不可吃,但之前11:29-31並沒有提及是否可以吃,所以那裏列出的個別不潔淨的例子並不關乎飲食,而是關乎他們本身的不潔是會容易傳染,和造成其他物件不潔的問題。無論如何,11:41-43提醒我們一個屬靈的原則,就是不要輕易使自己沾染不潔、成為上帝眼中可憎的!

J. 結論:要因為耶和華上帝而分別為聖,並懂得分辨潔淨的和不潔淨的、可吃的和不可吃的(11:44-47)

利11:44 我是耶和華——你們的上帝。你們要使自己分別為聖,要成為聖,因為我是神聖的。你們不可因地上爬行的群聚動物使自己(נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם nefshotekhem;你們的性命/靈)不潔淨。

利11:45 我是把你們從埃及地領出來的耶和華,要作你們的上帝。你們要成為聖,因為我是神聖的。」

利11:46 這是牲畜、飛鳥、水中一切游動的生物和地上一切爬行的動物的條例,

利11:47 為要使你們能分辨潔淨的和不潔淨的,可吃的和不可吃的動物。

11:44-47是整段飲食及動物的潔淨條例的總結,經文指出這些條例的主要目的,是上帝要使祂的子民成為聖潔,像祂一樣!作者強調耶和華上帝與祂子民之間的關係和祂有聖潔的身分,因此以色列民既然經歷過上帝的救恩,就要分別為聖,懂得分辨潔淨的和不潔淨的、可吃的和不可吃的動物。可以說,自上一段《妥拉》記載作領袖的亞倫和摩西已學會著緊甚麼才是上帝眼中看為美的時候(見10:16-20),利11章的主要目的,是要子民透過聽從上帝定為是否可吃,和甚麼對上帝來說是可憎的,去學習著緊、看重和跟隨何謂上帝眼中看為美、潔淨的和祂悅納的安排。

《先知書選段》(賽40:16及其後)與今段《妥拉》的關聯

賽40:1 你們的上帝說:「要安慰,安慰我的百姓。

賽40:2 要對耶路撒冷說安慰的話,向它宣告,它的戰爭已結束,它的罪孽已赦免;它為自己一切的罪,已從耶和華手中加倍受罰。」

賽40:3 有聲音呼喊著:「要在曠野為耶和華預備道路,在沙漠為我們的上帝修直大道。

……

賽 40:16 黎巴嫩不夠當柴燒,其中的走獸也不夠作燔祭。

賽 40:17 列國在他面前如同不存在,在他看來微不足道,只是虛空。

賽 40:18 你們究竟將誰比上帝,用甚麼形像與他相較呢?

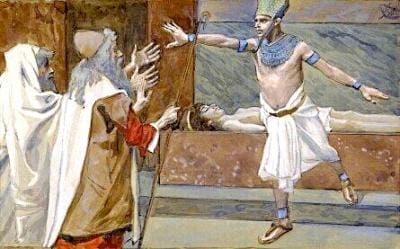

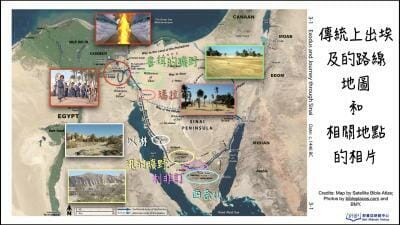

今次的《先知書選段》(賽40:16及其後)屬於《第二以賽亞》的部分,經文從賽40章開始,主要講述上帝安慰及應許帶領以色列民從被擄中回歸(賽40:1-4)。而子民在亡國後竟然可以歸回本地,這對他們來說可能是匪夷所思、難以置信的,然而「草必枯乾,花必凋謝,惟有我們上帝的話永遠立定。」(賽40:8),表達上帝的應許必會成真。今次《先知書選段》的經文「黎巴嫩不夠當柴燒,其中的走獸也不夠作燔祭。」(賽40:16)則進一步以圖像去比喻子民不但會回歸,而且聖殿也將恢復獻祭和敬拜,甚至出現「香火鼎盛」的情況!列國和一切轄制上帝子民的外邦都成為微不足道,因為沒有力量可媲美上帝的大能,可以攔阻上帝應許的實現。可以說,上帝的全能本身是獨一無二、與別不同的特質,這使祂分別為聖,從被造的世界中分別出來,成為聖潔!這主題可算是與今段《妥拉》平行。另外,賽40:16中「走獸」二字的原文也跟今次的《妥拉》經文明顯是個平行(留意兩者的中文翻譯並不相同,我們只能靠原文找出來;見下表)。

《妥拉》(利11:1-47) | 《先知書選段》(賽40:16及其後) |

利11:2 「你們要吩咐以色列人說,地上一切的走獸中可吃的動物(חֲיָה)是這些: 利11:10 凡在海裏、河裏和水裏滋生的動物(חֲיָה),就是在水裏所有的動物,無鰭無鱗的,對你們是可憎的。 利11:27 凡用腳掌行走,四足行走的動物(חֲיָה),對你們是不潔淨的;凡摸牠們屍體的,必不潔淨到晚上。 利11:46 這是牲畜、飛鳥、水中一切游動的生物和地上一切爬行的動物(חֲיָה)的條例, 利11:47 為要使你們能分辨潔淨的和不潔淨的,可吃的(動物 חֲיָה)和不可吃的動物(חֲיָה)。 | 賽40:16 黎巴嫩不夠當柴燒,其中的走獸(חֲיָה)也不夠作燔祭。 |

「食物的潔淨條例」是現今主流基督教無須遵守的,那麼這些條例對作為外邦基督徒的我們來說有甚麼屬靈意義?

今天我們無需按字面嚴守「食物的潔淨條例」也能得救、得蒙天父的喜悅和被聖靈充滿(參弗2:8-9、徒15章等),可是由於律法本身並非已過去、廢掉或毫無用處和意義的(參太5:17-19),所以我們必須不單單按字面的表面意思去理解,而是需要進一步發掘其屬靈意義、原則和可以怎樣讓信徒去應用和實踐。以下筆者嘗試借用猶太拉比的四層釋經手法(Peshat, Remez, Derash, Sod)[4]去深入探討利11章的條例可帶出的四層屬靈意義,以至對我們外邦基督徒也適用的屬靈應用:

Peshat(פְּשָׁט;簡單、直接按字面意思的理解):利11章的「食物的潔淨條例」規範以色列民怎樣在日常的起居飲食上學習順服上帝、聽從祂的吩咐。在功能上這讓所有屬上帝的子民透過每日都會進行幾次的「用餐、飲食」,去表達他們願意時刻聽從上帝的話和旨意,作順命的兒女。透過這樣實質地遵行上帝的吩咐,以色列民就可以明顯地把自己從列國中分別出來,成為聖潔,歸給上帝!而其中經文並無清楚交代條例裏可吃與不可吃的原因或理由,這進一步提醒子民,聽從上帝的吩咐是可以純粹基於單單一個原因:耶和華是我們的上帝,所以我們就去聽從祂!

約10:27 我的羊聽我的聲音,我認識牠們,牠們也跟從我。

這原則其實同時也適用在我們外邦基督徒的身上,因為我們也要透過聽從主耶書亞(主耶穌)的聲音、跟從祂,去把自己從世人中分別出來,表明自己的生命屬於主基督,一同歸給上帝,得祂的喜悅!而且即使有時我們還未能完全理解或掌握上帝的心意及經文的意思(例如:以色列家何時會全然得救、末日何時到來等等),這其實也不攔阻我們去聽從主的教導和心意,作順服的兒女!

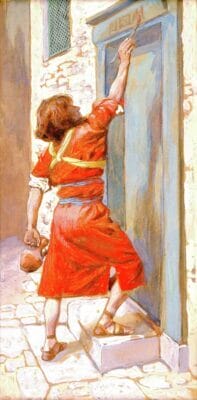

Remez(רֶמֶז;暗示、寓意的理解):自從亞倫的兩個兒子拿答和亞比戶因獻上凡火,得罪了上帝而被擊殺後(10:1-3),「分辨聖與俗和潔淨與不潔淨」就成了十分重要的議題(見利10:8-11)。而利11章的「食物的潔淨條例」是利11-15章的眾多聖與俗和潔淨與不潔淨的條例中最首要的條例,因此明顯有其獨特的重要性!事實上,《聖經》首次提及有關「吃的規管(有關動詞『吃』原文 אָכַלʾakal 的命令)」並非在利11章,而是在《創世記》中最初亞當和夏娃所犯的罪,就正正是違反了上帝吩咐不可以吃的知善惡樹的果子!(創2:17、3:6)當時人把自己的想法放高於上帝的吩咐而得罪祂,所以上帝在拯救以色列民出埃及後,祂既要他們成為聖潔的國度、屬上帝的子民,就透過「嗎哪」去訓練他們要學會「按照上帝的吩咐去吃」,也就是帶領他們不再像亞當和夏娃那樣叛逆上帝、違背祂的吩咐!事實上,「吃」是人最基本的一種慾望,所以當以色列民遵守「食物的潔淨條例」時,這就表明他們每天都謹記,不要再像昔日的先祖那樣因著要滿足個人的慾望而去得罪上帝。可以說,要作上帝的聖潔子民,就要學會不再常常以滿足自己的慾望為念,而是懂得常常把上帝的旨意放高於自己的慾望和需要。我們從上一章結束時亞倫因為著緊何謂耶和華看為美的事而不吃贖罪祭的公山羊(10:19),就是一個美好的榜樣,說明人是可以為了討上帝喜悅的緣故而選擇不吃(為了屬靈的需要而放棄自己的慾望、利益等,做法與禁食相仿)。

太4:4 耶穌卻回答說:「經上記著: 『人活著,不是單靠食物, 乃是靠上帝口裏所出的一切話。』」

約4:32 耶穌對他們說:「我有食物吃,是你們不知道的。」

約4:33 門徒就彼此說:「難道有人拿甚麼給他吃了嗎?」

約4:34 耶穌對他們說:「我的食物就是要遵行差我來那位的旨意,完成他的工作。」

對於我們外邦基督徒而言,主耶書亞(主耶穌)成就了律法的教導(申8:3來、太4:4),並以自己為榜樣,教導我們要學會在受試探時把上帝的話放高於我們的肉身需要。另外,當主耶書亞向井旁的撒瑪利亞婦人傳道時,也教導門徒他有的食物是門徒所不知道的(就如「嗎哪」的意思[5]),那就是「遵行上帝的心意」,這是基督在地上最大的滿足和飽足(參約4:32-34),也讓我們每一個追隨基督的門徒學習要認定這為我們人生最大的滿足和喜樂所在!

Derash(דְּרַשׁ;尋索、查考經文的意思):利11章的「食物的潔淨條例」中除了記載甚麼是上帝子民可以「吃」,甚麼是他們不可以「吃」的之外,也多次提及那些不潔的動物是以色列民要看為可憎的!這讓上帝眼中的喜惡和價值觀注入祂子民的生命中,讓他們明白聖潔的上帝有其喜歡和討厭的東西。而利11章中「吃」這個很關鍵的動詞,它的希伯來原文 אָכַלʾakal 其實一直串連著之前第9章和第10章兩段十分重要的經文,只是中文的聖經翻譯讓讀者未必容易察覺:

利9:24 有火從耶和華面前出來,焚燒了(原文 אָכַלʾakal「吃」)壇上的燔祭和脂肪;全體百姓一看見,就都歡呼,臉伏於地。

利10:2 有火從耶和華面前出來,把他們吞滅(原文 אָכַלʾakal「吃」),他們就死在耶和華面前。

9:24和10:2刻意地同時用「有火從耶和華面前出來」和「吃」去表達,表明前者的祭物是上帝喜悅所「吃」的,而後者是因為上帝不喜悅拿答和亞比戶所獻的凡火,所以才改為「吃」了他們二人當作贖罪祭的祭牲[6]。換句話說,耶和華的聖潔反映祂是一位有要求、有喜惡的上帝,有祂喜歡「吃」的祭物,也有不喜歡「吃」的,我們不可以隨便拿上帝討厭的祭物到祂面前來強行要祂「吞下」,因為這是對上帝極度的不尊重(這正是拿答和亞比戶的問題所在)。因此,當上帝要教導祂的子民去認識祂是有喜惡、有要求的一位神,子民必須尊重祂,那麼最好的方法就是頒下「食物的潔淨條例」!好讓子民思考、分辨甚麼才是上帝喜悅他們所吃的,從而也體會和知道上帝對「吃」是有要求和喜惡的,子民必須只獻上祂所喜悅的祭物。

這明白對我們外邦基督徒而言同樣適用,我們不應罔顧上帝的感受,把次等的東西和資源帶回教會奉獻給上帝!事實上,上帝把自己最愛的兒子獻給了我們,我們既然蒙恩得救,也好應該把自己最好的獻上給主!故此,我們不應把不在狀態的自己獻上給主、到有空檔沒事幹的時候才勉強去靈修、讀經、親近主,或是忙碌一生過後才把自己的殘生獻上給主去使用等等。求主幫助我們學懂把最好的自己獻上,包括我們的時間、物資、才幹和生命,好叫主得榮耀和喜悅我們!

Sod(סוֹד;隱秘、朋友之間的密語):筆者在研讀和查考利11章的時候,聖靈提醒我一個要特別留意的地方,就是經文除了提及甚麼是子民可以吃或不可以吃的動物之外,也有不少篇幅是教導子民明白當動物死後會引致不潔淨的後果。而且不同類別的動物所引起的不潔淨程度也有所不同,例如:11:1-28關乎海、陸、空中的動物都只有部分是不可以吃的;但11:29-43記載的「群聚動物」則全部都是「可憎的」、「都不可吃」。11:32-38甚至更進一步詳細描述這類「群聚動物」的屍體會怎樣把不潔傳染開去,而11:43在經文作結時再一次強調:「你們不可因任何群聚的動物使自己成為可憎的,也不可因牠們成為不潔淨,染了污穢。」筆者自己的領受是,這提醒我們生命並非像世人所理解那樣「死了就一了百了」,生命本身是否為上帝所憎惡的不潔類別,其實到死後也會持續帶來影響!也就是說,一個生命是否在生前為上帝所喜悅,這生命在死後是有分別的,所帶來的影響也不一樣!我們應當趁著現在仍在生的日子就要好好地成為上帝眼中所喜悅、潔淨的人,而不要成為祂看為可憎、不潔的人。這明白對以色列民來說如是,對我們外邦基督徒來說也如是。盼望我們都能就像基督那樣,在地上活的一生都得蒙天父的喜悅,到了他的死也可被天父大大使用,成為萬民的祝福。

結語:食物的潔淨條例對基督徒有甚麼屬靈意義?

今段《妥拉》經文主要記載上帝吩咐以色列民要遵守食物的潔淨條例,這表面上對我們外邦基督徒來說可能看似毫無意義或用處,但透過仔細的查考、按照原文、上下文、猶太解經PaRDeS等不同的角度,我們無須再糾結於是否守律法或律法主義的問題上,而是可進深去理解經文所蘊含豐富的屬靈意義。筆者總結上文論述的四個屬靈意義和應用,它們本身互不矛盾、彼此兼容,並可讓我們豐富地認識何謂一個分別為聖、聽從上帝和著緊祂心意的屬靈生命!它們包括:

1. 食物的潔淨條例提醒上帝的子民每日都要按照上帝的心意和價值觀去活出「分別為聖」的生活,即使有時未必清楚背後的原因;如此,我們作為外邦基督徒也應當按這原則從世人中分別出來,活出主的吩咐和價值觀,透過我們聖潔的言行和品格,把榮耀歸給主!

2. 所有經歷過上帝的拯救、屬祂的子民,都要去表明自己活著不再是跟隨先祖在伊甸園中那種叛逆和違背上帝的生命,而是努力效法主基督,學習常常把上帝的旨意放高於自己的慾望和需要!

3. 我們要知道耶和華是一位聖潔、有喜惡、有要求、有所謂的上帝,祂讓祂的子民遵行食物的潔淨條例去明白這點。所以,我們也要學會尊重和著緊上帝的喜惡,不要把一些次等的資源、時間和自己衰殘的生命獻給上帝,甚至還以為已經是多給了,而是學會把最好的自己、時間和資源獻上給上帝,希望能討祂的喜悅!

4. 我們從利11章的條例中明白動物的生命並非死了就一了百了,不潔和可憎的生命會在死後帶來更深遠的影響。這提醒我們還活著的時候不要輕易地沾染不潔和犯罪、不要讓自己成為上帝眼中可憎的人,而是要好好努力地讓自己在世的時候就成為祂眼中所喜悅和潔淨的人!

求主不但讓我們經歷蒙恩得救的生命,也讓祂的聖靈時刻提醒和幫助我們活出聖潔、著緊主的心意和喜惡,常常把最好的自己獻上給祂!願主喜悅每一位追求活出聖潔生命的信徒,並特別賜福那些願意立志一生都為主而活,努力分別為聖去全然獻呈自己給主使用的人!阿們。

[1] 這個主題一直延伸至利15章,因為16:1-2仍然提及「亞倫的兩個兒子靠近耶和華面前,死了」、「不可隨時進入聖所的幔子內、到櫃蓋前,免得他死亡」,然後就是教導大祭司怎樣在贖罪日進入聖所親近上帝的吩咐。

[2] Yaakov Ben Yitzchak Ashkenazi, Jacob Ben Isaac Ashkenazi, et al., The Weekly Midrash: Tz’Enah Ur’Enah-The Classic Anthology of Torah Lore and Midrashic Commentary (Artscroll Judaica Classics), 2:584.

[3] 參考上一篇《妥拉》與《先知書選段》利10:8-20章的查經摘要文章〈信徒應如何辨別主的心意?〉。

[4] 猶太釋經的四個層次(Peshat, Remez, Derash, Sod)發展自早期猶太拉比,一直至中世紀的神秘主義,當中涉及運用經文中的希伯來原文字詞和字母去串連經文和帶出意思。筆者在此只借用當中的部分手法和原則,並不等於推崇這是最好的解經方法。

[5] 「嗎哪」的意思是「這是甚麼?」(參出16:15)它是當時以色列民出埃及後上帝從天降下來的不知名食物,然而這卻是透過每天遵行上帝的話而獲取的食物。所以,這跟約4:32-34也是個平行,提醒我們可以遵行上帝話去得飽足!

[6] 那不是馨香的燔祭,因為上帝並沒有全然燒掉他們,他們的屍體後來是被人抬到營外,情況就如贖罪祭的祭牲。

-Zec5.3-6.14-400x225.jpg)

-1-400x224.jpg)

不要建立發霉的房子-400x225.jpeg)