《尼西亞信經》對普世教會的意義(作者:蔡錦圖)

﹝公元325年5月20日至7月25日,尼西亞會議(Council of Nicaea)由羅馬皇帝君士坦丁大帝(Constantine the Great)召集,地點在小亞細亞的尼西亞(現今土耳其的伊茲尼克 İznik),是基督教歷史上第一次普世大公會議。按照日期,今年的5至6月是這次會議舉行1700週年紀念,許多教會仍然會頌讀溯源自這次會議的《尼西亞信經》。我在2017年蒙《時代論壇》邀約介紹當時對這篇信經的歷史,尤其涉及有關翻譯文本的問題。在此把這篇舊文拿出來分享,希望有助大家理解這篇十分重要的信經在近年討論的情況。﹞

天主教與新教組成的「神學交談專責小組」在2016年底完成《尼西亞信經》合一中譯本。這份在教會歷史中存在超過16世紀的信經,雖然是普世天主教、東正教和新教所共守的要理,但由於歷來翻譯各有不同,今次經過嚴謹的處理(主要根據希臘文原本,再參考拉丁文和中譯文),甚具價值。然而,這份信經在歷史上也是導致東西教會分歧的關鍵,具有重要的象徵意義。新教信眾對此一般較為陌生,本文略作闡述,探討其對近代教會的意義。

《尼西亞信經》的出現

「信經」是基督教具權威性的信仰綱要。「信經」一字是來自拉丁文credo,意即「我相信」。在早期教會已經存在信經,稱為《使徒信經》,儘管現今通行的版本可能是較後期的。「信經」的意義不僅是呈現基督教信仰的核心,更是具有對異端辯證的性質。例如,撒伯流主義宣稱聖父、聖子、聖靈是獨一神之三種顯示,馬吉安否定基督道成肉身及復活,諾斯底派拒絕承認基督有身體,多納徒派不接納大公教會的行徑,都可以在《使徒信經》中見到與之抗辯的對應。

《尼西亞信經》同樣有抗辯的性質,而且它是在教會歷史第一次大公會議中制定的,其權威不容置疑。在325年召開的尼西亞議會,其中一個重點就是處理亞流主義的問題。亞流主張聖子爲聖父所造,因此與聖父不同本質。《尼西亞信經》反對亞流的神學,提出「本體相同」(homoousios)一詞,意謂聖子的神性並不低於聖父、聖父與聖子是同一上帝,以反對亞流認為基督與父神是「本質類似」(homoiousios)的觀點。《尼西亞信經》承認子是從真神而來的真神,而非受造,與父同性同體(即「本體相同」),都是針對亞流派錯誤而提出的。

《尼西亞信經》在325年的會議中,由皇帝特使的領導之下完成,並經所有主教簽名接納。在尼西亞會議之後,由於亞流派神學家仍然盤踞國家領導的地位,故此尼西亞神學受到許多挑戰。在4世紀中葉,迦帕多家三教父聯手對抗所有企圖破壞「本體相同」教義的思想與論述,澄清和捍衛了三一教義。在381年的君士坦丁堡會議上,再次確定《尼西亞信經》,故此這信經也被稱為《尼西亞-君士坦丁堡信經》(但這版本已於374年完整地出現在Ancoratus of Epiphanius of Salamis的著述中,故此會議是確定其成果)。東方教會在5世紀之後盛行在聖餐中背誦《尼西亞信經》,羅馬教會至1014年接納這習俗。

以上都是唸神學者耳熟能詳的歷史,然而《尼西亞信經》在神學上爭議引起的故事,現在才開始。

「和子」的問題

381年《尼西亞-君士坦丁堡信經》的版本是希臘語的,然而當時的世界已廣泛分成東方的希臘語世界和西方的拉丁語世界,故此這信經很快就出現不同的版本,而信經分別是以希臘語抑或拉丁語為解釋的基礎,很快便在東西方教會有各自的演繹。

東西方教會最重要的分別,來自一個拉丁字。《尼西亞信經》的拉丁語版本(稱為 “Symbolum Nicaenum”)與希臘文版本的差異,主要是聖靈源於聖父(希臘文音譯是ek tou patros ekporeuomenon)的一段,這一句話的拉丁文翻譯是ex Patre procedit。然而,拉丁文版本卻加入了filioque一字,以致《尼西亞信經》拉丁文版本論聖靈的一句成為: “Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.”(中文現今的翻譯是:「我們信聖靈/聖神,是主及賦予生命者,由父和子而發。」)關鍵是「和子」(filioque)這一個拉丁字,解釋聖靈是由聖父「和子」而出。由於希臘文的《尼西亞信經》沒有這字,「和子」究竟在何時加入《尼西亞信經》拉丁文版本,難以確定,一般估計是6至7世紀之間。8世紀末的羅馬教宗利奧三世(795-816年在位)已批准把「和子」加入〈尼西亞信經〉,但此字在他之前肯定已有。

到了9世紀,東方教會在知道上述情況後,提出異議。君士坦丁堡宗主教阜丟斯(約810-約895)尤其強調,「和子」一字是西方教會的僭建。1054年,「和子」問題是東西方教會分裂的眾多原因之一(誠然,原因其實眾多),但1215年的拉特朗會議卻確定「和子」是天主教教義。

自此之後,東方教會堅持聖靈是從聖父出來,羅馬教會則採納「和子」的觀點,以致兩者的《尼西亞信經》存在一個字的差異。

羅馬天主教會與東正教會近年的關係

從1054年的大分裂之後,羅馬天主教會與東正教會的關係疏離。在東西方教會沒有溝通的時代,「和子」的論理是各自說話。然而,到了近百年,情況有了重要的改變。

1965年12月7日,天主教教宗保祿六世在耶路撒冷會見了君士坦丁堡牧首阿特那哥拉斯一世,發表共同宣言,廢除了九百多年前的相互絕罰。在此之後,彼此之間更多互動。東西教會的神學家開始有討論平台,觸及核心的神學問題。例如,北美洲東正教與天主教諮詢議會(The North American Orthodox-Catholic Consultation),在2003年10月28日發表「和子:教會分裂原因?」(“The ‘Filioque’: A Church-Dividing Issue?”)的論文,是近年對這課題最重要的論述(讀者可以在網上下載)。在這篇論文的最後一段指出,「我們建議……我們在傳統上對於理解聖靈行進的不同方式,不再分裂我們。更且,我們相信,我們信奉君士坦丁堡信經必然容許,藉著我們的共同實踐(uniform practice),以及我們彼此理解的新嘗試,在同一信仰中更為合一的基礎,所有神學可以得以清晰和深化。」

上述的表述,不等於放棄以往的神學傳統,而是不以一個拉丁字的解釋,擴大成為整體教會共同實踐(uniform practice)的阻撓。這不是說,在教會之間沒有相通的難題。事實上,東西方教會之間的溝通,存在眾多困難,「和子」的論理其實只是問題之一。筆者看過一篇論述,提到2007年貝爾格萊德的東正教徒曾對塞爾維亞正教會總會抗議,反對與羅馬天主教會建立關係,原因不是在於神學,而是認為與羅馬教會建立關係,無疑等於是讓異邦文化入侵,而天主教會與東正教會是有不同的文化。 (參: Maximos Davies, “What Divides Orthodox and Catholics?” in America: the Jesuit Review, December 3, 2007。)

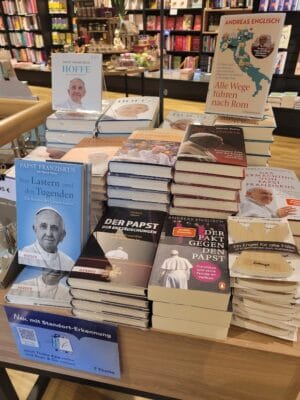

即使僅以神學而言,天主教的教廷體制,以及近兩個世紀對馬利亞的無罪成孕和昇天的教義,都是東西方教會的障礙。然而,今天的世局也存在許多外在的挑戰,以致教會在內部充滿歧見的同時,也要面對外界的紛擾(尤其是政治迫害,並不理會那是天主教或東正教的)。例如,2016年2月12日,天主教教宗方濟和俄羅斯正教大牧首基里爾在古巴會晤,共同應對中東和非洲地區教遭受迫害的情況。

近年東西方教會的共處,正是在外界紛擾眾多的情況下,擁有同宗同源的教會感到需要更多共融互諒的空間。這不代表忽略歧見,而是有一份面對分歧的勇氣。

新教的思考角度

那麼,對新教而言,上述趨勢有何意義?

新教極少觸及東正教的情況(許多新教徒甚至不知有東正教的存在),但與天主教的關係卻十分敏感,這是由於16世紀教會改革歷史的影響。天主教會在歷史上存在不為新教所認同的做法,故此新教部分教派對其採取漠視(甚至敵視)的態度,於是在某程度上以敵我二分的態度面對過去,並且把過去的形象視之為今天的實況。

然而,昔日路德反對羅馬天主教的原因,大部分已成為歷史。贖罪券的銷售方式於1567年已為教宗庇護五世廢止,1960年代梵二大公會議時也改革了大赦的施行方式。羅馬天主教會在近代有極大變化,今天與新教之間當然仍有差異,但那絕不再是五百年前的問題。

更重要的是,新教也在急速變化中(香港大部分宗派都是在19世紀之後才出現的)。對於新教教會而言,除了「和子」這問題外(新教與天主教對「和子」的取向是一致的),其實更要反省與天主教和東正教在教制、神學和文化的距離。天主教會在近代發展的體制與神學,與新教存在相當大的差異,以致彼此之間可否建立全無隔閡的溝通和合作管道,仍然存在相當多難題。

然而,這不應是無法解決的難題。天主教、東正教和新教之間存在著長久的差異,然而在普世教會之間的差異,不僅見於三者之間。在歷史上,北非、中東與中亞地區的基督教會,尤其是埃及的科普替教會與亞美尼亞教會,與上述三者也有極多差異。不過,彼此對《尼西亞信經》的認信,卻成為在各方面差異極大的教會之間的共通點。

相同的共通點,也存在於新教教會。誠然,在新教歷史上,有些教派是刻意淡化歷來的神學和信仰建構,而訴之於回到聖經。不過,「惟獨聖經」固然是新教的核心精神,卻不代表對二千年來所發生的事完全漠視。新教教會有時會困守於過時的理解,反而忽略了眾多基督教會之間的差異,甚至在歷史上個別教派曾經出現的謬誤,所面對的方法,應該是致力從聖經尋找共通的價值觀(當然不合乎聖經的必然要拒絕和修正),而不是採取敵我分明、互不往來的態度。惟有在以聖經為基礎的更新和重建上,醫治在歷史中的創傷,以信仰共建生命,才是普世教會在面對21世紀眾多挑戰時的基礎。

在此誠邀新教的教牧和神學家在《尼西亞信經》等普世教會的關鍵議題上,提供更多思考和洞見。相信這對新教神學的未來發展,擁有深遠意義。

(圖片及原文來自作者的臉書帖文,承蒙允准轉載)

-400x261.jpg)

Herbert-Chan-400x260.jpg)

-400x260.jpg)

關於作者