「安息日研經坊」(2023)《新約聖經》綜覽:《腓利門書》查經摘要(作者:Florence Tsang)

圖為使徒保羅寫信的圖像 by Rembrandt van Rijn c.1657 in public domain

簡介《腓利門書》

書名:腓利門書,希臘文ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ,意思是「致腓利門」。

作者:使徒保羅(1節)。

對象:主要收信人是腓利門,也包括亞腓亞姊妹,亞基布,以及在腓利門家裏的教會(1-2節)。

成書日期:約公元62年,多數學者認為這封信是保羅在羅馬第一次被囚期間所寫[1](見1、9、10、23節)。《腓利門書》中保羅所提到的許多人物,在《歌羅西書》中同樣被提及,例如:亞基布(2節;西4:17)、阿尼西謀(10節;西4:9)、馬可、亞里達古、底馬、路加(24節;西4:10、14)和以巴弗(23節;西1:7、4:12)。這封信很可能是與《歌羅西書》在差不多時期所寫並從同一地點發出,由阿尼西謀陪同推基古把書信帶回歌羅西(參西 4:9)。

書信特色與主題:《腓利門書》是保羅書信中最短的一封,希臘文只有 335 個字。這封信不像保羅其餘的書信,它沒有明顯的教義,而更像是寫給朋友的一封信,當中充滿了愛與個人感情,也展現出他與腓利門在主內的友好關係;但這封信同時又經過精心撰寫,以達到預期的目的。書信的主題是保羅就歌羅西一間家庭教會的主人腓利門與他的奴隸阿尼西謀之間的問題,去請求腓利門憐憫並饒恕阿尼西謀對他的冒犯,並請求他接納阿尼西謀,而且要因他是主內的弟兄而視他為珍貴的家庭成員。這信是由保羅親筆所寫(19節),它使我們更接近使徒保羅的心,使我們能夠實際感受到他深切渴望使基督的愛成為信徒行為的首要準則。雖然這封信是直接寫給個人的,但它某程度上也是一封公共信件,因為其收件人也包括「你〔腓利門〕家裏的教會」(2節)。它同時包含的私人和公共特徵在保羅的著作中是獨一無二的;它不僅涉及腓利門和阿尼西謀之間的事情,而且還向信徒群體傳達保羅的信念,即教會的所有信徒都應該彼此接納和相愛。

書信的處境:關於這封信的前因到底發生了甚麼事,阿尼西謀又是否從主人家逃跑的奴隸,這封書信的內容並沒有給我們留下具體清晰的線索,以致學者間也有許多不同的推測,當中主要有以下三種不同的看法:

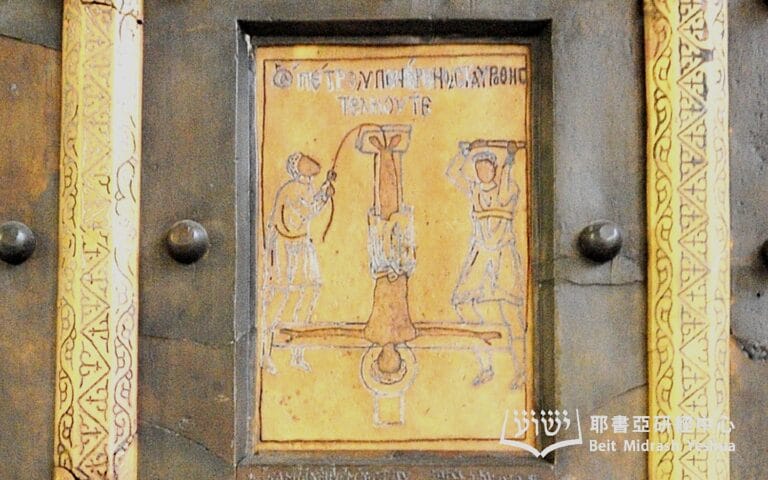

1)傳統上認為阿尼西謀因為惹事(有說法指他甚至偷了主人的財物;見18節)而逃跑,及後跑到羅馬遇上被囚的保羅,由保羅帶領歸信基督。保羅知悉阿尼西謀的身分,就決定差他回腓利門身邊,並寫了這封信給腓利門,勸他因為信仰的緣故接納阿尼西謀,並且應許會償還阿尼西謀所虧欠他的。在當時,倘若逃奴被逮,奴隸主可以採取措施逮捕並殘酷懲罰逃跑的奴隸,甚至可以將他釘死在十字架上;事實上,不僅奴隸會被遣返,窩藏他的人也會受到起訴,並且被追究責任。[2]在這信中保羅絲毫沒有提及阿尼西謀的悔改,他甚至表達自己原先想要把阿尼西謀(一個逃奴)留下,這削弱了這個推斷的可信性。

2)另一個觀點是,阿尼西謀可能在某件事上得罪了主人腓利門,或與主人出現矛盾,於是特地去羅馬找主人的朋友保羅去作為中間人協助調停,以消除主人的怒氣或化解誤會,使二人得以恢復正常的關係。在這樣的情況下,奴隸暫時離開主人家便不算為逃奴。[3]期間保羅帶領阿尼西謀歸信基督,於是這封信除了是替阿尼西謀求情,也是希望腓利門能視阿尼西謀為主內的弟兄。

3)在當時一些熟練或受過教育的男性奴隸,會經常被派去執行主人所委託的任務。因此也有看法認為阿尼西謀是被腓利門所差派去服事保羅被囚時的起居飲食,期間阿尼西謀歸信基督,而保羅寫這封信的目的是希望腓利門能讓阿尼西謀成為他宣教的同工。[4]

事實上,我們實在無法確定阿尼西謀跟他的主人腓利門之間到底出了甚麼問題,但從整封信的語調與內容推測,阿尼西謀應是在某事上得罪了他的主人腓利門,以致保羅在這封信的重點就是為他說情。所以,雖然這三個主流說法都無從確定,但若然從這個觀點出發的話,第二個推測的可能性也許會更大一點。

全書大綱

《腓利門書》遵循第一世紀的書信慣例,包含標準的信件開頭(1-7節)、正文(8-21節)和結論(23-25節)。全書的分段如下[5]:

I. 問安(1-3)

II. 為腓利門的禱告(4-7)

III. 為阿尼西謀的請求(8-21)

IV. 結束的祝福(22-25)

《腓利門書》綜覽

問安(1-3)

門1 為基督耶穌被囚的(δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ;直譯為「基督耶穌的囚犯」)保羅,同弟兄提摩太,寫信給我們所親愛的同工腓利門、

門2 亞腓亞姊妹,和我們的戰友亞基布,以及在你家裏的教會。

門3 願恩惠、平安從我們的父神和主耶穌基督歸給你們!

在書信開首的問安,保羅刻意避免使用「使徒」來稱呼自己,因為這頭銜帶有權威的意味;他選擇稱自己為「基督耶穌的囚犯」,因為他不希望用使徒的權柄迫使腓利門答應他的請求。保羅曾三次於其他書信使用這個頭銜(弗3:1、4:1;提後1:8),「基督耶穌的囚犯」一詞暗示保羅因為基督耶穌作見證而被囚禁,他沒有視自己為羅馬帝國的囚犯,因他被囚並非因為犯罪,而是由於他對基督耶穌的侍奉。這封信的主要收件人是保羅親愛的同工腓利門,此外還有亞腓亞姊妹(普遍被認為是腓利門的妻子)、亞基布(參西 4:17),也有更廣泛的受眾,因為腓利門家裏的教會也包括在內(2節),這些信徒住在弗呂家的歌羅西。由於保羅當時還未曾到訪歌羅西(西2:1),而以弗所距離歌羅西相對較近,腓利門和亞基布可能是在保羅留在以弗所的時候認識他(參徒19:10)。保羅與腓利門應有密切的關聯,因為之後保羅在信中暗示,是他帶領腓利門歸信基督的(19節)。腓利門後來回到了歌羅西,成為了一個家庭教會的主人和領袖(2節),並且在信徒間帶來很多正面的影響(7節),部分原因可能是因為他慷慨地支持教會與信徒——也就是說,他很可能是作為教會的贊助人或捐助者(patron)的角色。這封信表面上是一封寫給腓利門的個人書信,實際上更可能是在崇拜中向信徒宣讀的。

為腓利門的禱告(4-7)

門4 我在禱告中記念你的時候,常為你感謝我的神,

門5 因聽說你對眾聖徒的愛心,和你對主耶穌的信心。

門6 願你與人分享(κοινωνία;fellowship, partnership)信心的時候,能產生功效,讓人知道我們所行的各樣善事都是為基督做的。

門7 弟兄啊,由於你的愛心,我得到極大的快樂和安慰,因為眾聖徒的心從你得到舒暢。

在這幾節中,保羅提到自己為腓利門禱告,當中部分內容是祈禱,部分是對腓利門行事為人的肯定。保羅的感恩是由他一再收到的報告(也許是透過以巴弗或其他人)所觸發的,即腓利門對基督的信和對他人的愛,並將這種愛以慷慨的方式表達出來(6節)。保羅聽說腓利門出於愛心的行為,也聽到眾聖徒的心如何因他的愛心而受到鼓舞,他聽到的這些消息給他帶來了極大的喜樂和安慰(7節)。相信保羅應該十分了解腓利門的性格,也對他有相當的信心,才在接下來的書信內容繼續提出請求,將腓利門的愛心行動提升到新的境界。這裏所用的詞語稍後會重複出現,例如:愛(5、7、9、16節)、禱告(22節)、分享或夥伴(17節)、良善(14節)、心(12、20節)、舒暢(20節)和弟兄(20節)等。可以說,這個感恩禱告的段落,是保羅接下來向腓利門提出請求的鋪墊。

為阿尼西謀的請求(8-21)

門8 雖然我靠著基督能放膽吩咐你做該做的事,

門9 可是像我這上了年紀的保羅,現在又是為基督耶穌被囚的,寧可憑著愛心求你,

門10 就是為我在捆鎖中所生的兒子阿尼西謀(Ὀνήσιμον;useful)求你。

門11 從前他與你沒有益處(ἄχρηστον;useless),但如今與你我都有益處(εὔχρηστον;useful)。

門12 我現在打發他回到你那裏去,他是我心肝(或作「我的心腸」)。

門13 我本來有意將他留下,在我為福音所受的捆鎖中替你伺候我。

門14 但不知道你的意見,我不願意這樣做,好使你的善行不是出於勉強,而是出於自願。

8-21節是這封信的中心,到了這裏保羅開始進入正題。儘管他可以利用自己作為使徒的權威,敦促腓利門根據他的信仰做出正確的事,就是寬大地接納阿尼西謀,但保羅選擇將自己的請求建立在愛之上。保羅說阿尼西謀是他「在捆鎖中所生的兒子」,這顯然是指「屬靈上的兒子」,即阿尼西謀是由保羅帶領信主的。特別的是,保羅在這裏以阿尼西謀的名字去作為一個雙關語,他說:「從前他與你沒有益處(ἄχρηστον;useless),但如今與你我都有益處(εὔχρηστον;useful)。」(11節)而「阿尼西謀」這名字的意思正正就是「有益處」或「有用」,這在奴隸中是相當普遍的名字。11節中的「沒有益處」和「有益處」所指的或許是從前阿尼西謀與主人腓利門之間的糾紛以致他對腓利門無益,然而在他信主後,能夠代替腓利門在福音的工作上與保羅同工;不過,這裏更可能只是透過對比來強調一個重點,因此它並非一定是指向阿尼西謀從前有多沒用或得罪主人,而是強調阿尼西謀在歸信基督之後有難以取替的價值,他在信主後經歷了徹底的轉變,以致他能夠在上帝的國度中真正活出自己名字的意思。保羅雖然十分希望把阿尼西謀留下來幫助自己,但在清晰表達自己的意願後,他將這個屬靈兒子差回他主人腓利門那裏,將決定權交回給腓利門。

門15 他暫時離開你,也許是要讓你永遠得著他,

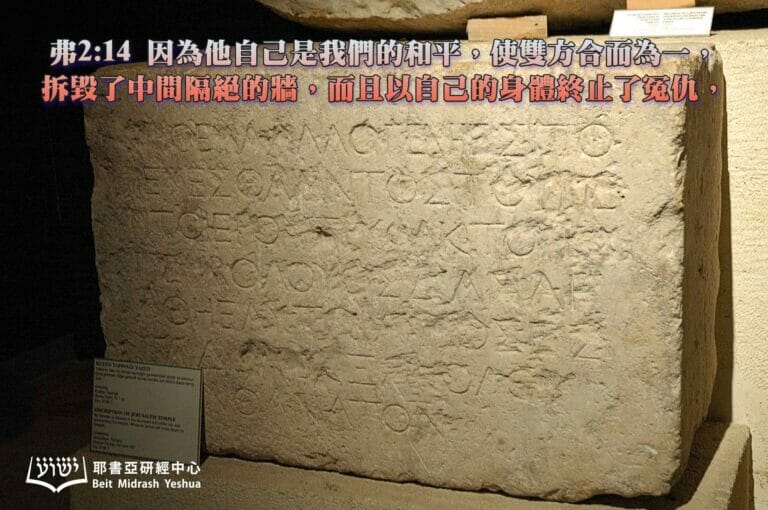

門16 不再是奴隸,而是高過奴隸,是親愛的弟兄;對我確實如此,何況對你呢!無論在肉身或在主裏更是如此。

門17 所以,你若以我為同伴(κοινωνία;fellowship, partnership) ,就接納他,如同接納我一樣。

門18 他若虧負你,或欠你甚麼,都算在我的賬上吧,

門19 我必償還。這是我——保羅親筆寫的。我並不用對你說,甚至你自己也虧欠我呢!

門20 弟兄啊,希望你使我在主裏因你得益處,讓我的心在基督裏得到舒暢。

門21 我寫信給你,深信你必順服,知道你所要做的,必過於我所說的。

在15節保羅暗示,也許阿尼西謀暫時離開腓利門,當中也有上帝的心意,因為阿尼西謀在保羅的帶領下信主,這樣他再回來時便可以與他的主人腓利門建立更永久的關係,並與他一同得享永生[6]。保羅說阿尼西謀「不再是奴隸,而是高過奴隸,是親愛的弟兄」(16節),保羅期望腓利門在阿尼西謀回去後能夠以恩慈待他,並以另一種眼光去看這一位奴隸,要歡迎他就像歡迎一個弟兄那樣。事實上,這個要求對於腓利門來說是相當大的挑戰,因為在古時奴隸被認為是奴隸主的財產,他們之間是一個絕對的從屬關係;相反,主內的弟兄卻是一種平等的關係,因此保羅這個說法不但對腓利門,甚至對整間家庭教會的信徒都不易消化,因為這需要他們在觀念上有一個徹底的轉變和更新。保羅說阿尼西謀對他而言是一個親愛的弟兄,並且說「對我確實如此,何況對你呢!無論在肉身或在主裏更是如此」(16節),當中「肉身」指的是阿尼西謀的奴隸身分,「在主裏」則指到他是在基督裏的弟兄。保羅的觀點是,原先阿尼西謀作為奴隸,本就是屬於腓利門的人,現在他不但在肉身的身分上是屬於腓利門的,從屬靈的角度看,更是他永遠的弟兄!因為奴隸的地位只是暫時的,在主裏的弟兄卻是一份永恆的關係。然而,阿尼西謀過去的罪仍然不容忽視,接住保羅對腓利門說自己願意承擔阿尼西謀所虧欠他的,經文並沒有指明是甚麼,但無論如何,保羅希望能算清賬,他願意就阿尼西謀對腓利門的虧欠承擔全部責任,使他們之間的和好並不存在任何芥蒂與虧欠。保羅同時提及腓利門也是虧欠他,而腓利門欠保羅最大的恩惠,就是他在基督裏的新生命。保羅希望腓利門既受了他的恩,現在就將恩惠施予阿尼西謀。最後保羅深信腓利門必順服,並且相信他所行的必過於自己所說的。

如前文所言,這段保羅為阿尼西謀的請求(8-21),與此前保羅為腓利門感恩禱告的段落(4-7),兩者的用詞有不少共通的地方:

為腓利門的禱告(4-7) | 為阿尼西謀的請求(8-21) |

門5 因聽說你對眾聖徒的愛心,和你對主耶穌的信心。 門7 弟兄啊,由於你的愛心,我得到極大的快樂和安慰, | 門9 ……寧可憑著愛心求你, 門16 不再是奴隸,而是高過奴隸,是親愛的弟兄…… |

門6 願你與人分享(κοινωνία)信心的時候,能產生功效…… | 門17 所以,你若以我為同伴(κοινωνία) ,就接納他,如同接納我一樣。 |

門6 ……讓人知道我們所行的各樣善事都是為基督做的。 | 門14 但不知道你的意見,我不願意這樣做,好使你的善行不是出於勉強,而是出於自願。 |

門7 ……因為眾聖徒的心從你得到舒暢。 | 門12 我現在打發他回到你那裏去,他是我心肝(或作「我的心腸」)。 門20 ……讓我的心在基督裏得到舒暢。 |

保羅在前段讚揚了腓利門對其他信徒的慷慨,以及自己從他的愛心得到極大的快樂和安慰,眾聖徒的心也得到舒暢。當相同的用詞再次出現在後段的請求中,保羅的用意是希望腓利門對眾聖徒的愛心和善行能維持不變並延續到阿尼西謀的身上!保羅盼望腓利門能答應他的請求,這樣,他的心也就能像第7節的眾聖徒那樣從腓利門那裏得到舒暢(20節)。

結束的祝福(22-25)

門22 此外,還請給我預備住處,因為我盼望藉著你們的禱告,必蒙恩回到你們那裏去。

門23 為基督耶穌與我一同坐監的以巴弗問候你。

門24 我的同工馬可、亞里達古、底馬、路加也都問候你。

門25 願主耶穌基督的恩與你們的靈同在。

保羅宣布他計劃在獲釋後到訪歌羅西,除了是探訪當地的信徒,也是希望可以看見腓利門的信心所產生的果效。在《歌羅西書》的結尾,我們看見保羅打發推基古到歌羅西(西4:7),並說:「我又打發一位親愛忠心的兄弟阿尼西謀同去;他也是你們那裏的人。他們要把這裏一切的事都告訴你們。」(西4:9)因此,《歌羅西書》很可能是連同《腓利門書》,由推基古(他一向是保羅的信差,參弗6:21)並在阿尼西謀的同行下,被帶到歌羅西教會與腓利門手中。縱使這封書信並沒有記錄腓利門的決定,但是從這封書信最終被保留並流傳下來,相信腓利門必然沒有辜負保羅的信任,去寬恕並接納阿尼西謀這個同屬基督的弟兄。

《腓利門書》所呈現的保羅

在《腓利門書》中,使徒保羅對自己有幾個不同的身分定位,也許我們可從這個切入點的幾個面向去看看信中呈現的保羅,以及思考我們可以從保羅身上學習的地方:

1. 作為屬靈長輩和領袖:保羅是初期教會的屬靈領袖,也是帶領腓利門信主的屬靈前輩。正如保羅自己所說,他可以靠著基督(他的屬靈輩份、權柄)放膽吩咐腓利門做該做的事,然而他卻對腓利門說:「寧可憑著愛心求你,就是為我在捆鎖中所生的兒子阿尼西謀求你。」(9-10節)從這封信的結構用詞,都看見保羅是怎樣慢慢作出鋪墊、小心提出建議,希望引導腓利門作出一個正確合宜的決定。事實上,保羅要求腓利門所做的事,是需要腓利門去突破當時社會上奴隸制度的框架,並放棄自己的一些權利或利益,因此保羅並沒有選擇利用他使徒的權柄去要求或命令腓利門做任何事,他反而謙卑自己,尊重腓利門,以彼此信任的同伴關係出發、用愛心向他請求,鼓勵他在基督裏順服上帝的旨意。最終,他希望腓利門所作出的決定,他的善行,不是出於勉強,而是出於自願(14節)。

2. 作為代求者:保羅作為一個中保的角色,他不但為阿尼西謀向腓利門提出請求,並且願意替阿尼西謀償還他的虧欠,以恢復阿尼西謀與腓利門的關係,這正是基督工作的圖畫——罪人虧欠上帝,就如同阿尼西謀虧欠腓利門,他們都需要被寬恕和接納。保羅願意透過自己付出代價來實現他們之間的和解,這與耶穌在罪人與上帝之間的關係中所扮演的角色相同。保羅像基督一樣,願意為弱勢的人挺身而出,並且付出雙方和好的代價。即使當時保羅正被囚,然而他沒有因著自己的困難和身處的環境而攔阻他成為一個使人和平的人。而作為一個代求者,保羅自己的生命見證亦至關重要,這也是他這次代求的關鍵,因為一個能夠展現出上帝的愛和恩典的生命,他的代求才會有足夠的說服力,而並非只有空泛的屬靈言辭卻沒有實在的生命見證。

3. 作為弟兄:這信中有不少人名出現,保羅卻獨以「親愛的[同工/弟兄]」去形容腓利門和阿尼西謀,且同樣稱呼他們為自己的弟兄(7、16、20節)。阿尼西謀雖信主不久,保羅在信中卻對腓利門說,阿尼西謀「不再是奴隸,而是高過奴隸,是親愛的弟兄;對我確實如此,何況對你呢!無論在肉身或在主裏更是如此。」(16節)阿尼西謀雖然地位卑微,但保羅視他為「在捆鎖中所生的兒子」(10節)、「他的心肝」(12節),他希望腓利門可以和自己一樣,視阿尼西謀為主內的弟兄,可以接納他,像接納保羅一樣(17節)。也就是說,在主裏的身分打破了世俗層面中主奴關係的身分差距,因為凡受洗歸入基督的就「不再分猶太人或希臘人,不再分為奴的自主的,不再分男的女的,因為你們在基督耶穌裏都成為一了。」(加3:28)一個在主裏同蒙主救贖恩典的群體中,人的身分地位、外在的條件環境,就不應再是衡量一個人價值的指標,因為沒有一個人能靠自己得救,既然如此,便沒有甚麼可自誇的,反要平等地看待所有主內的弟兄姊妹。因為教會是一個多元的群體,若主內肢體能夠既多元又有合一的團契,便能真正活出和見證基督福音的信息。

4. 作為基督耶穌的僕人:保羅在這封信兩次提及自己為基督耶穌被囚(1、9節),他一直所做的福音工作,包括所受的捆鎖,都是為著基督的緣故。《腓利門書》與其他保羅書信不一樣的地方是,它沒有提及耶穌基督的救恩,他的受死與復活,甚至也不像其他書信那樣有明顯的教義。雖然《腓利門書》表面看來只是使徒保羅所寫一封真摯的書信,然而它內裏所蘊藏的更像一部微型的福音書——保羅為阿尼西謀的付出,正正就是耶穌對保羅的付出!保羅原是熱心迫害教會的人,但耶穌基督接納他,為他擔起罪債,他悔改後就成為有益於上帝的人,是傳播福音最廣的初期教會領袖。而保羅作為基督耶穌的僕人,就效法主,將主做在他身上的事做在別人身上。當保羅經歷過上帝的愛和恩典後,在信中我們看見,他把阿尼西謀帶到上帝面前,促使上帝與人和好;又盡力使腓利門與阿尼西謀復和,促進人與人之間的和好。在《腓利門書》,保羅雖然沒有選擇使用很多高深的言語,但他以自己的生命、以確切的行動去展現上帝和平的福音。

結語:見證基督使人和好的福音

《腓利門書》這封短小的書信藉著保羅為阿尼西謀向腓利門代求一事,向我們傳遞一個使人和好的信息。這封書信沒有甚麼高深的言語和教義,只有保羅懇切地為人作出的代求。從這卷書我們看見的是保羅對人的謙卑、愛與尊重,他願意付出代價去為人代求,亦看見他如何平等地看待所有在主裏面的弟兄姊妹。這也是今天對我們的呼召和提醒,我們其實也就如阿尼西謀一樣,我們虧欠上帝,本身對上帝毫無益處,耶穌基督卻為我們擔當罪債,讓我們能坦然無懼地回到天父上帝那裏去,重新成為一個對上帝有益處,對天國有用的人。盼望這封書信都成為我們的提醒,使我們不要只在嘴唇上親近上帝,把屬靈的知識只停留在腦袋裏面,而是必須要把所聽的道付諸實行,在生活中把福音活出來;在這個充滿紛爭的世界去盡我們的所能,甚至不惜付出代價也要成為一個和平之子,以生命見證基督使人和好的福音,就是在未信者與上帝中間,並在信徒之間去締造和平!

[1] 《腓利門書》被普遍認為是保羅的四封「監獄書信」之一,是保羅在被囚期間所寫的。而寫作地點大多認為是羅馬,但也有其他學者(例如N. T. Wright)主張以弗所的可能性更大,而以弗所與歌羅西的距離亦較近。雖然寫作地點不能完全確定,但對我們理解這書信的影響不大。有關更多「監獄書信」寫作地點的資料討論,見《腓立比書》查經摘要註腳3和《歌羅西書》查經摘要註腳1。

[2] Ralph P. Martin, Ephesians, Colossians, and Philemon, IBC; Accordance electronic ed. (Louisville: Westminster John Knox Press, 1991), 136-137.

[3] John Byron, Recent Research on Paul and Slavery (Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2008), 116-137.

[4] Sara C. Winter, “Paul’s Letter to Philemon”, NTS 33.1 (1987), 1-15.

[5] The Complete Jewish Study Bible, (Hendrickson Publishers Marketing, 2016), 1725.

[6] Ralph P. Martin, Ephesians, Colossians, and Philemon, IBC; Accordance electronic ed. (Louisville: Westminster John Knox Press, 1991), 144.