「安息日研經坊」(2023)《新約聖經》綜覽:《提多書》查經摘要(作者:Florence Tsang)

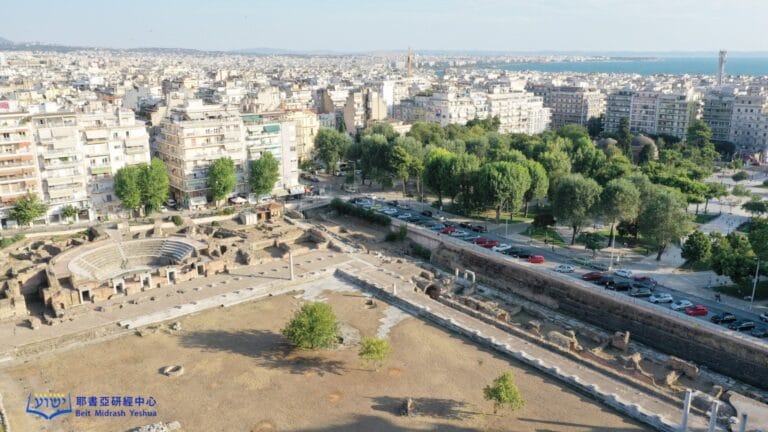

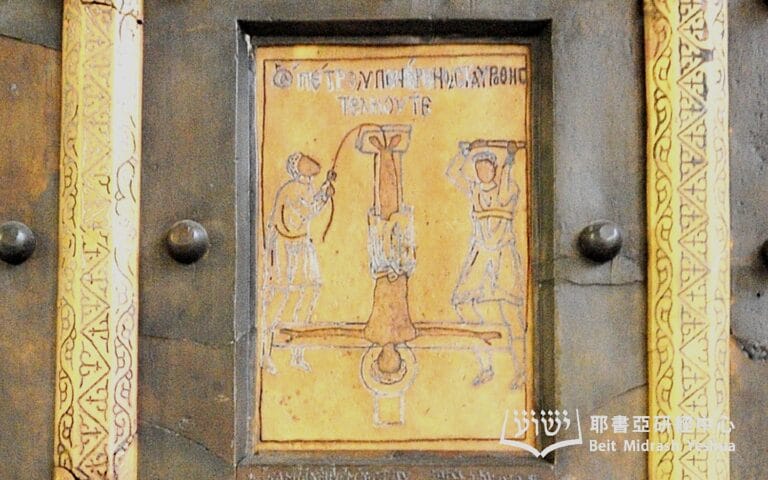

圖為克里特島

簡介《提多書》

書名:提多書,希臘文 ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ,意思是「致提多」。

作者:使徒保羅(1:1)。

對象:提多(1:4)。

成書日期:《提摩太前書》、《提摩太後書》和《提多書》合稱為「教牧書信」,因為這三封書信都是有關教會的架構和牧養,而成書日期估計是在保羅第一次在羅馬被囚獲釋之後,直到他再次被囚並殉道之前的這段時間所寫的,年份約在公元63-67年。教會傳統指保羅第一次在羅馬被囚獲釋後有一段可自由傳道的時間,期間他有機會進行第四次宣教旅程,可能遠至西班牙(羅15:23),也應重訪過克里特(多1:5)、哥林多(提後4:20)、米利都和特羅亞(提後4:13、20),並在這期間寫了《提摩太前書》和《提多書》,因此兩封書信的成書日期相近,估計《提多書》的成書日期約為公元 63-65 年間。

成書地點:馬其頓或哥林多。保羅這封書信看來是在他把提多留在克里特之後不久,可能是在馬其頓寫成,也可能是在前往尼哥坡里[1]期間,途經哥林多時所寫,其時西納律師和亞波羅或許也在那裏(3:13;另參林前16:12)並正要前往克里特,於是保羅寫了這信託他們帶給提多,並約提多到尼哥坡里見面(3:12-13)。

寫作目的:

個人方面:吩咐提多要在克里特各城的教會設立長老,提醒他所說的要合乎健全的教導,要成為信徒的好榜樣。保羅也給予提多權威性的支持去執行他的職責,最後交代要為西納律師和亞波羅送行,並在亞提馬或推基古來到克里特時,趕緊前往尼哥坡里與保羅會面。

牧養方面:在設立教會領袖上給予提多指引,教導會眾過敬虔的生活,特別注重信徒要以和平及溫柔待人,在教會內外都要避免虛妄無益的爭辯,且要學習熱心行善。

保羅與提多的關係

提多是希臘人,是保羅最早帶領信主的人之一。《使徒行傳》裏並沒有提到提多,但他的名字在保羅書信中多次出現,讓我們從中可以認識他。保羅稱提多是在共同信仰上作他的真兒子(多1:4)、是他的弟兄(林後2:13)、夥伴,並為服事哥林多信徒作他的同工(林後8:23)、與自己同感一靈,有同一步伐(林後12:18)、是其他信徒的榜樣(多2:7)。提多曾隨保羅和巴拿巴上耶路撒冷,他雖然信主卻沒有受割禮,成為了保羅論證外邦人信主不需先受割禮,而是因信稱義的重要例子(見加2:3-5)。當哥林多教會發生嚴重問題時,提多受保羅差派帶了一封嚴厲的信前往,後來他將哥林多教會悔改的好消息帶回給保羅,使保羅得到很大的安慰(林後7:5-8、13-14);他亦曾自願協助保羅所推動為耶路撒冷聖徒的募捐行動(林後8:6),並將捐贈的事情辦妥。估計保羅在羅馬被囚獲釋後,與提多一同到克里特島傳教並建立教會,保羅後來把提多留在克里特幫助管理那裏的教會,在各城設立長老(多1:5),估計提多之後按照保羅所吩咐,在尼哥坡里與他會面(多3:12)。而在保羅最後的日子,經文記載提多在撻馬太[2]。

全書大綱

《提多書》可以分為四個主要部分[3]:

I. 對教會領袖的指示

A. 問候(1:1-4)

B. 作教會領袖的資格(1:5-16)

II. 對會眾生活的指示(2:1-15)

III. 對社會生活的指示

A. 順服執政掌權的(3:1-8)

B. 遠避愚拙的辯論(3:9-11)

IV. 結束的指示(3:12-15)

《提多書》綜覽

I. 對教會領袖的指示(1:1-16)

在信的開首,保羅清楚提到他作為上帝的僕人以及耶穌基督的使徒,有責任使上帝的選民信從與認識合乎敬虔的真理(1:1)。「信從真理」與「敬虔」可以說是一體兩面,因為當一個信徒信從了真理,就自然會生發敬虔的生命,並透過他的言行表現出來。這也是整封書信的一個重要主題。

多1:5 我從前把你留在克里特,是要你將那沒有辦完的事都辦妥,又照我所吩咐你的,在各城設立長老。

多1:6 若有無可指責的人,只作一個婦人的丈夫,兒女也是信主的,沒有人告他們放蕩,不受約束,就可以設立。

多1:7 監督既然是上帝的管家,必須無可指責、不自負、不暴躁、不酗酒、不好鬥、不貪財;

多1:8 卻要樂意接待外人、好善、克己、正直、聖潔、節制,

多1:9 堅守合乎教義的可靠之道,就能將健全的教導勸勉人,又能駁倒爭辯的人。

克里特是位於地中海的一個大島,在愛琴海南面,它目前是屬於希臘的海島,但在保羅的時代,它是由羅馬帝國所管轄。徒27章提到保羅在凱撒利亞被押解到羅馬的途中,就曾路經此島(徒27:13-26),但沒有久留。當保羅在羅馬被釋放以後,估計他與提多來到克里特傳道,並在各城建立教會。及後保羅離開克里特,就把提多留在那裏,吩咐他要將沒有辦完的事都辦妥,在各城設立長老。在1:6-9,保羅列明了作長老/監督的條件,在《新約聖經》中,「長老」和「監督」的職責相同,因此二詞有時會互換使用[4]。這裏列明的條件跟《提摩太前書》3章基本上一致,同樣有關於道德上的要求,也要善於教導,就是把健全的教導去勸勉人,又能駁倒爭辯的人。

說到克里特人的特質,保羅引用了一個本地的先知所說的話:「克里特人常說謊話,是惡獸,貪吃懶做。」[5](1:12)又說這見證是真的,保羅提醒提多要因著克里特人這些與上帝信實無偽的屬性(1:2指上帝是「無謊言的上帝」)並與真道違背的特質,而去嚴厲地責備他們,使他們在信仰上健全(1:13)。至於他們需要健全教導的另一個原因,是因為在克里特有些信主的猶太人鼓吹外邦信徒必先要奉行割禮和遵行一些猶太教禮儀才能得救(1:10;另參加2:4),也有人傳播無稽的傳說神話(1:14),或強調從律法而來的義或家譜等(3:9),保羅認為「這些人的口必須堵住,因為他們貪不義之財,將不該教導的事教導人,敗壞人的全家。」(1:11)

II. 對會眾生活的指示(2:1-15)

對比那些敗壞人的假教師,保羅希望提多可以成為信徒的榜樣,不但他所說的要合乎健全的教導,也要凡事處處顯出自己是好行為的榜樣(2:1、7)。保羅吩咐提多要針對不同年齡、性別和社會地位的信徒,包括:老年人、年長的婦女、年輕的婦女、年輕人和僕人,在不同的範疇對他們作出相關的勸勉。隨著信徒的年齡與性別的不同,以及社會地位的高低,他們所面對的問題與挑戰也不盡相同;因此,在教會中需要區別不同的群體去作出相對應的教導與關懷。

多2:11 因為,上帝救眾人的恩典已經顯明出來,

多2:12 訓練我們除去不敬虔的心和世俗的情慾,在今世過克己、正直、敬虔的生活,

多2:13 等候福樂的盼望,並等候至大的上帝和我們的救主耶穌基督的榮耀顯現。

多2:14 他為我們的緣故捨己,為了要贖我們脫離一切罪惡,又潔淨我們作他自己的子民,熱心為善。

多2:15 這些事你要講明,要充分運用你的職權勸勉人,責備人。不要讓任何人輕看你。

由於克里特的信徒群體在充滿謊言、敗壞的世俗環境下被建立起來,因此信徒特別需要「除去不敬虔的心和世俗的情慾,在今世過克己、正直、敬虔的生活」(2:12),保羅清楚說明克里特的信徒該這樣行的原因,是因為上帝救贖的恩典,以及等候主再來的盼望;這盼望是超越今生的,能叫人在已然與未然之間,輕看短暫的世俗情慾,靠著主的恩典在這個世界中清醒地生活,等候我們所盼望的福樂和主再來時榮耀的顯現。

保羅囑咐提多「這些事你要講明,要充分運用你的職權勸勉人,責備人。不要讓任何人輕看你。」(2:15)勸勉和責備是兩個互補的面向,提多需要以健全的教導作為信徒言行的基礎,同時也伴隨著更困難的任務,即運用職權進行責備,以糾正信徒一些錯誤的行為。保羅特別提醒提多不要讓人輕看他,事實上,克里特教會的情況對提多來說確實特別不容易,尤其是那裏有一些奉行割禮的假教師在教會中興風作浪,而提多並沒有受割禮,因此保羅希望鼓勵他,讓他有信心去完成所交托給他的使命。

III. 對社會生活的指示(3:1-11)

多3:1 你要提醒眾人,叫他們順服執政的、掌權的,要服從,預備行各樣善事。

多3:2 不要毀謗,不要爭吵,要和氣,對眾人總要顯出溫柔。

保羅吩咐提多要提醒克里特人去順服執政掌權的。在當時,克里特島人以叛逆而聞名,保羅認為有需要特別提醒他們,這樣福音就不會被用作滿足任何政治目的之工具;而那些執政的、掌權的都在上帝的掌管之內,最後他們也將因行義或不義而受審判[6]。事實上,對保羅來說,順服絕非一種消極的生活方式,而是帶有目的性,就是要信徒在這樣的環境中「預備行各樣善事」(3:1),並且對眾人顯出溫柔;只是,倘若這順服是與上帝的教導相違背,信徒必先順從上帝而不是順從人(參徒5:29)。

3:3-8保羅重述人在得到上帝的救恩前活在罪中的困境,就是「無知、悖逆、受迷惑,作各樣私慾和宴樂的奴隸,在惡毒、嫉妒中度日,是可恨的,而且彼此相恨。」(3:3)然而上帝將祂的恩慈和慈愛向世人顯明,藉著重生的洗拯救了我們,洗淨了人的罪孽,並在聖靈中使我們得著新生命,成為應許的繼承人,這不是靠著我們的行為,而是靠著祂自己的憐憫。故此,整個信徒群體,就是那些被聖靈更新、委身於上帝的人都應積極地行善——這都是美好且對人有益的。(3:8)至於那些以不必要的爭論導致分裂和擾亂教會的人,保羅首先提醒提多要遠避愚拙的辯論,因為這都是虛妄無益的;而那些分門結黨的人,警戒過一兩次後就要拒絕跟他們來往。(3:9-11)

IV. 結束的指示(3:12-15)

在書信的最後,保羅敦促提多要盡一切努力前往尼哥坡里與他一起過冬。保羅可能利用冬天的時間重新整合他的宣教事工。他的計劃是派亞提馬(《聖經》其他地方沒有提及)或推基古(曾被保羅差派到以弗所和歌羅西;見弗6:21-22;西4:7-8)代替提多到克里特,而提多則前往尼哥坡里與保羅會面。保羅也吩咐提多要給西納律師和亞波羅送行,讓他們沒有缺乏,他們都是保羅重要的同工,提多要接待他們並提供資源,使他們為之後的旅程作好裝備。透過接待的行為,克里特的信徒也可以學習行善,幫助有迫切需要的人,為主多結果子,在教會所領受的使命中發揮一己功用。

《提多書》的主題與思考

為真道作見證:《提多書》第一章的主要內容是有關在克里特各城設立長老和監督,其一是為了教會的管理和運作,其二,經文提到設立長老和監督的迫切性,是由於克里特的會眾當中有些假教師去擾亂信徒對真理的明白。而教會領袖其中一個重要的職責,就是要捍衛真理,並抵擋異端邪說,以免錯誤的教導滲入教會以致影響整個信仰群體。保羅特別指明所設立的人要「堅守合乎教義的可靠之道,就能將健全的教導勸勉人,又能駁倒爭辯的人。」因此從第一章的經文,可見為真道作見證的重要性。在《提多書》的背景,克里特教會的信徒於教會內外都面對不少挑戰,對內有假教師錯謬的教義,對外亦有文化惡習的污染,而正正因為克里特的信徒在這種墮落的文化環境下被建立,作為教會領袖,也就是作為上帝的管家的,除了要透過健全的教導去幫助弟兄姊妹明白上帝的心意,也要留心文化環境之於信徒的影響,從而教導他們如何在身處的環境中活出一個合上帝心意的生命。此外,對於作教會領袖的資格,固之然要明白且堅守真理(1:9),然而,比此更先提及的是一個人的生命質素與品行,甚至在一開始就提到他必須要無可指責(1:6-8),也就是作領袖的,必先要有好的生命見證,方可承托和見證所傳講的真理,以作為其他人的榜樣。今時今日在教會當中,我們對傳道同工和教會的領袖、長執有甚麼期望呢?我們會認為更重要的是他們致力傳揚和捍衛真道,還是我們更著緊他們要有領袖的個人魅力、管理能力、學歷專業或社會經驗?我們會否更為重視教會的外在發展(建築物擴建、人數增長等),多於真理的傳遞以及弟兄姊妹的生命建立和成長?這都是我們值得去深思的。

用生命作見證:在第二章一開始,保羅對提多說:「至於你,你所講的總要合乎那健全的教導。」(2:1)意思是提多所講的,必須是要與純正教義一致的教導。而保羅在接下來的2:2-10,他沒有選擇吩咐信徒要讀經和祈禱之類的靈性操練(這些固然十分重要),反而開始提及不同的人,包括男女老幼,也包括僕人,並指到他們要如何在自己的身份與家庭崗位上,也就是他們的日常生活中去活出一個好的見證。事實上,健全的教導所帶出的敬虔的生命,所指向的不是每星期一次的崇拜或團契活動,而是我們的日常生活,那裏才是信仰真正的試驗場。其實為主作好的見證,或說聖潔生活的操練,可以有兩方面的作用:第一就是信徒要做好自己的本份,讓他人看見基督徒與其他人不一樣的地方,以致事事都能榮耀我們救主上帝的教導(2:10);而第二方面,是同樣重要的另一個面向,就是2:5、8所說的,「免得上帝的道被毀謗」,「讓人說不出我們有甚麼不好而自覺羞愧」。因著敬虔並不能與日常生活分割開來,我們該思考的是,我們有沒有把所聽的道活現在我們的生活中,而非「聽道是一回事,生活又是一另回事」。在《提多書》第二章,保羅刻意提及僕人也有其責任,在當時的羅馬社會中,僕人是社會上最卑微的人,他們甚至只被視為其主人的財產,而倘若社會上最卑微的人也有能力去裝飾福音,就是連最不自由的人也能在主裏自由地以敬虔的生活去榮耀上帝的時候;那麼,每一個信徒也不能逃避見證上帝的責任,因為上帝呼召每一個聽信福音的人,都要透過自己每天的言行去實踐上帝的道,反映出上帝的良善。除此之外,信徒也要留神,我們除了要有好的見證外,也要致力避免落入一些失見證的處境,免得上帝的道被毀謗,把還沒認識上帝的人攔在教會的大門之外。

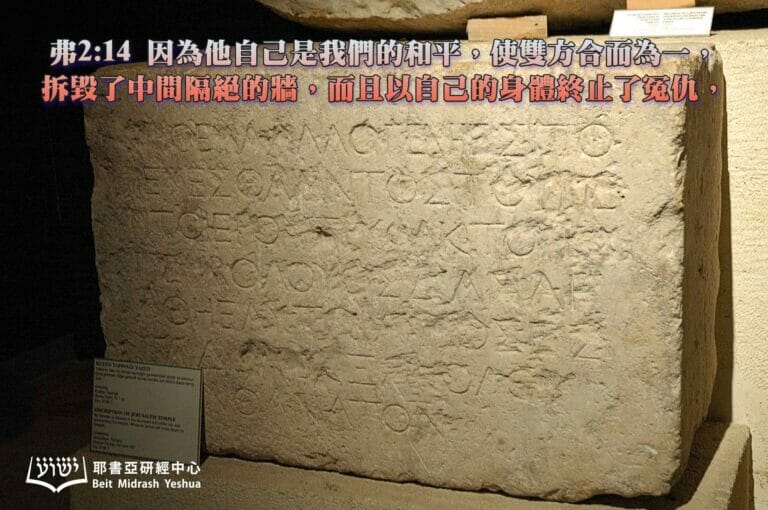

向世界作見證:第三章的重點,是教會如何回應身處的社會以至這個世界,也就是如何跟社會與非信徒互動相處,這不單單關乎個人,更是整個基督徒群體在社會當中的見證。在3:1-2,保羅吩咐信徒要順服執政的、掌權的,也要與人和睦,不要爭吵,總要對眾人顯出溫柔。簡單的兩節經文卻談何容易?它困難的地方在於,這個世界往往充斥著許多的不公不義,我們周遭的人,大部分也是專愛自己,心裏沒有上帝,面對這種種我們如何時刻保持良善呢?這裏經文提醒我們一個事實,就是「我們從前也是無知、悖逆、受迷惑,作各樣私慾和宴樂的奴隸,在惡毒、嫉妒中度日,是可恨的,而且彼此相恨。」(3:3;另見弗2:3)今天,當我們對別人作出批判時,往往忘記了我們從前也是如此無知與悖逆,只是耶書亞(耶穌)照他的憐憫拯救了我們,使我們獲得聖靈的澆灌成為上帝的後嗣。所以,基督徒放棄自己的權益,選擇溫柔待人背後的原因,既是在效法基督,也是理解到自己原沒有比其他人善良,我們也不過是蒙恩的罪人。既然上帝拯救我們脫離罪惡,洗淨我們的罪,又藉聖靈更新我們,賜我們新生命,我們該做的不是看不起他人,而是要學效上帝那份憐憫人的心腸,熱心行善,把愛帶到軟弱和有需要的人當中,以愛去回應這份救贖之恩。第三章的重點是行善、接待並幫助有迫切需要的人、棄絕一切無謂的辯論,在教會內外都不要與人爭吵。以世俗的眼光看,總要與人和氣,聽上去好像是一種逃避或怯懦的表現;然而,保羅這樣吩咐,其實是叫信徒將氣力放在正確的地方,很多時我們的經驗告訴我們,爭辯是毫無意義的,因此除非關乎基督信仰的核心真理,否則我們應當先專注在更重要的事情,例如供應宣教所需,多一點支持前線宣教的工作,好使福音能夠順利被廣傳開去。

結語:以敬虔生活見證主道

《提多書》2:11-13可以說是帶出了這封書信所要表達的中心思想:「上帝救眾人的恩典已經顯明出來,訓練我們除去不敬虔的心和世俗的情慾,在今世過克己、正直、敬虔的生活,等候福樂的盼望,並等候至大的上帝和我們的救主耶穌基督的榮耀顯現。」這封書信強調信徒要有好行為,要過敬虔的生活,也要熱心行善,這都是建基於上帝救贖的恩典。基督的福音不是一套理論,不是人靠言語就能完美闡述的,而是生命之道,是人的整個生命藉著聖靈的重生與塑造,以致我們可以用行為去尊崇和活現上主的真道。因此,《提多書》不單是有關牧會的教導,而是更為根本的東西,也就是為主作見證——這是信徒的責任,也是教會在地上的角色:1)在這個彎曲悖謬的世代,竭力捍衛真道,抵擋異端邪說,並教導人健全的道理,建立主的門徒;2)活出生命見證,在日常生活中讓人看見上帝的良善;3)教會群體在身處的社會以至世界中,熱心行善,幫助有迫切需要的人,為社區帶來祝福,讓更多人被吸引去認識那位美善的上帝。

在末世的日子,人會專愛自己,不愛上帝,人的愛心也會漸漸冷淡,然而,在黑暗中豈不是更需要光;在這樣的世代中豈不是更需要我們去為主作見證嗎?因上帝救贖的恩典,並主再來的盼望,願我們都堅守並傳揚真道,在每天生活中作好見證,也熱心回應社會,用真理和愛關顧人身心靈的需要,讓未信的人在教會、在我們身上看得見福音的美,以致我們得以凡事顯出完美的忠誠,好事事都能榮耀我們救主上帝的教導!(2:10)阿們。

[1] 尼哥玻里(Nicopolis;《和合本》譯「尼哥波立」)是希臘亞該亞省西邊亞底亞岸邊(Adriatic coast)的一座小城。

[2] 撻馬太(另見提後4:10)就是利哩古省(羅15:18),現克羅埃西亞。

[3] The Complete Jewish Study Bible, (Hendrickson Publishers Marketing, 2016), 1721.

[4] 參新約綜覽查經系列之《提摩太前書》文章摘要〈持定信仰,以永生為盼望〉註10。

[5] 引文的來源有爭議。有認為是出自克諾索斯(Knossos)詩人卡利馬科斯(Callimachus)所寫的一首讚美宙斯的詩,但由於卡利馬科斯引用了埃庇米尼得斯(Epimenides)的詩,埃庇米尼得斯是公元前六世紀的克里特詩人和宗教人物,相傳有預言的能力,故此有認為保羅所說的先知應為埃庇米尼得斯。在他的詩中,他指責「克里特人是常說謊者,惡獸,閒著的肚子」(The Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies),因為他們編造了一個神話說宙斯已死並為他建造了一座墳墓。卡利馬科斯甚至更將克里特人說宙斯死在克里特島的這個謊言再加以擴展,聲稱他出生在島上而不是阿卡迪亞大陸(mainland in Arcadia),這使克里特人在希臘人中臭名昭著,並形成克里特人就是騙子這個刻板形象。參 Hutson R. Christopher, First and Second Timothy and Titus, Paideia Commentaries on the New Testament; ed. Mikeal C. Parsons and Charles H. Talbert (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 220-222.

[6] Thomas C. Oden, First and Second Timothy and Titus, IBC (Louisville: Westminster John Knox Press, 1989), 86-87.